- DAZ.online

- DAZ / AZ

- DAZ 40/2020

- Geschichte oder ...

30 Jahre Wiedervereinigung

Geschichte oder Zukunftsvision?

Das pharmazeutische und medizinische System der DDR im Wandel der Zeit

Die Thüringer Bezirksstadt Gera im Frühjahr 1985.Zunftzeichen für Apotheke und Post sowie die Nationalfahne schmücken eine Häuserfassade.

Das Apotheken- und Gesundheitswesen der DDR war ein staatliches, wobei die Verstaatlichung nach sowjetischem Vorbild erfolgte. Bereits die auf der Grundlage des SMAD-Befehls Nr. 17 vom 27. Juli 1945 (Sowjetische Militäradministration) gebildete „Deutsche Zentralverwaltung für das Gesundheitswesen“ begann mit dem Aufbau eines staatlichen Gesundheits- und Apothekenwesens [2]. In Sachsen erließ man im Dezember 1945 die „Verordnung über die Neuregelung der Besitz- und Betriebsrechte aller Apotheken“, die alle Privilegien, Real- und Personalkonzessionen der Apotheken aufhob. Die Betriebsrechte gingen entschädigungslos auf die Landesverwaltung über, jedoch gab es die Möglichkeit, dass Apotheken in Staatspacht übernommen wurden [3].

Kurz vor der Gründung der DDR, am 22. Juni 1949, erließ die Deutsche Wirtschaftskommission die „Verordnung über die Neuregelung des Apothekenwesens.“ Diese verfügte ein Nebeneinanderbestehen von Landesapotheken, die die Länder Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg betrieben und die von einem Pächter geleitet wurden, Poliklinik- und Betriebspoliklinikapotheken, Krankenanstalts-Apotheken und Apotheken in Privatbesitz. Zugleich erloschen die „vererblichen und veräußerlichen sowie die persönlichen Apothekenbetriebsrechte, einschließlich der auf Rechten dieser Art beruhenden Witwen- und Waisenrechte“ [4]. Private Apotheken mussten vom Besitzer selbst geführt und durften weder verpachtet noch verwaltet werden. Sie konnten nur in direkter Linie an Kinder, die aber Apotheker sein mussten, vererbt werden. Kindern von Privatapothekern wurde häufig der Besuch der Abiturstufe verwehrt, sodass sie nicht Pharmazie studieren und die Apotheke übernehmen konnten. Damit war der Privatbesitz bereits eingeschränkt. Die Anzahl der staatlichen Apotheken stieg kontinuierlich: 1950 waren von den insgesamt 1696 Apotheken der DDR bereits 428 staatlich [5]. 1955 stieg diese Anzahl auf 948 (60%). Die Kontrolle der Apotheken übernahm ein Kreisapotheker, der Leiter einer Landes- oder Poliklinik-Apotheke sein musste [6].

Im Rahmen der 1952 erfolgten Verwaltungsreform wurden in der DDR die Länder aufgelöst und stattdessen 15 Bezirke gebildet. Bei den jeweiligen Räten der Bezirke gab es eine Abteilung Gesundheitswesen, die der Bezirksarzt leitete, dem ein Bezirksapotheker als Verantwortlicher für das Apothekenwesen zur Seite stand. In den Kreisen existierten anstelle der Amtsärzte nun Kreisärzte [7].

Verstaatlichung der Apotheken mit „sanftem“ Druck

Zugleich ging die Verstaatlichung der Apotheken weiter. Sie erfolgte zu Lebzeiten der Besitzer zwar auf freiwilliger Basis, jedoch wurde ein „sanfter“ Druck ausgeübt. Einen Anreiz bot die 1951 erlassene „Verordnung über die Altersversorgung der Intelligenz an wissenschaftlichen, künstlerischen, pädagogischen und medizinischen Einrichtungen“, die in staatlichen Apotheken angestellten Pharmazeuten eine bessere Altersversorgung ermöglichte, während Apothekenbesitzer vor 1971 von einer Rentenversicherung ausgeschlossen blieben. Leiter staatlicher Apotheken wurden 1959 in das Gehaltsabkommen für Ärzte und Zahnärzte aufgenommen und erhielten ein für DDR-Verhältnisse gutes Einkommen, während Apotheker in der pharmazeutischen Industrie schlechter bezahlt wurden. Das Gehalt von Apothekenleitern unterschied sich kaum vom Einkommen der Privatapotheker, deren Steuersätze zum Teil bei 94% lagen [8].

Beratungsraum in der bis zum Ende der DDR privat betriebenen Hirsch-Apotheke Wismar.

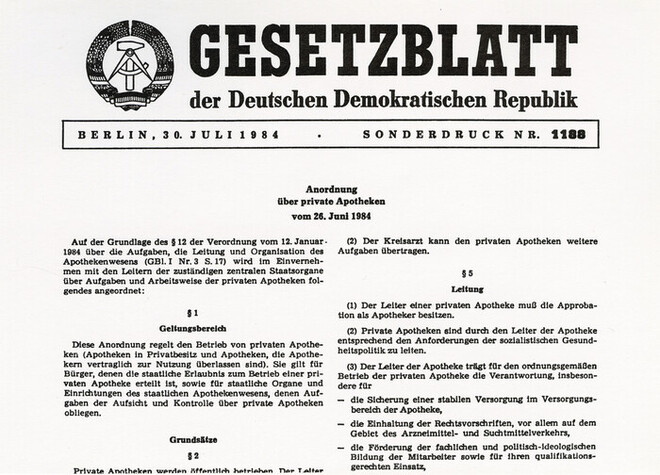

Einen Anreiz zur Verstaatlichung bot die Regelung aus dem Jahre 1954/55, bei der Apothekenbesitzer 50% der durchschnittlichen Jahresumsätze von 1906 bis 1938 beim Verkauf ihrer Apotheke erhielten. Dies alles führte dazu, dass die Zahl der privaten Apotheken weiter abnahm. 1963 gab es von 1603 Apotheken in der DDR 116 privat betriebene (7,2%), und das Ende der DDR überlebten schließlich nur 26 Privatapotheken, für die 1984 im Gesetzblatt der DDR aber sogar eine „Anordnung über private Apotheken“ erlassen wurde [9].

„Anordnung über private Apotheken“ im Gesetzblatt der DDR von 1984.

Im Unterschied zur Bundesrepublik Deutschland nahm die Anzahl der Apotheken nur langsam zu. Zwischen 1958 und 1963 entstanden 62 neue Apotheken. Die Apothekendichte wies große territoriale Unterschiede auf. Während in Berlin 7700 Einwohner auf eine Apotheke kamen, waren es in den Bezirken Rostock, Schwerin und Neubrandenburg mehr als 13.000 Einwohner. Um die Versorgung zu verbessern, entstanden bis 1963 160 Zweigapotheken und 351 Arzneimittelausgabestellen, die einer Vollapotheke angegliedert waren und häufig von Apothekenassistenten, später Pharmazieingenieuren, geleitet wurden. Sie besaßen weniger Räume als Vollapotheken und stellten Provisorien dar, die aber bis zum Ende der DDR erhalten blieben. 1960 kamen insgesamt 7673 Einwohner auf eine Apotheke, 1970 waren dies 5913 und 1980 4717 [10]. Die Vollapotheken waren jedoch wesentlich größer als die meisten in der Bundesrepublik, und Schlangen mit anstehenden Patienten gehörten zum Alltag im ostdeutschen Apothekenwesen.

Produktionslabor der Abteilung Herstellung eines Pharmazeutischen Zentrums mit Schnellkneter.

Die Pharmazeutischen Zentren

Seit den 1970er-Jahren entstanden in der DDR Pharmazeutische Zentren. Sie stellen große Versorgungsbetriebe dar, die staatliche Apotheken auf Kreis- oder über Kreisebene zusammenführten und die Arbeit im Apothekenwesen rationeller gestalten sollten. So erfolgte in einer Abteilung für Arzneimittelherstellung eine beinahe semi-industrielle Herstellung von Arzneimitteln. Die Kontrolle der Arzneimittel wurde gleichfalls zentral durchgeführt. Der erste „Versorgungsbetrieb für Pharmazie- und Medizintechnik“ entstand 1970 in Mühlhausen in Thüringen. Weitere folgten so in Lübben/Luckau, der zunächst zwei und ab 1975 drei Kreise umfasste, Frankfurt/Oder und Magdeburg.

Labor in der Abteilung Qualitätssicherung eines Pharmazeutischen Zentrums.

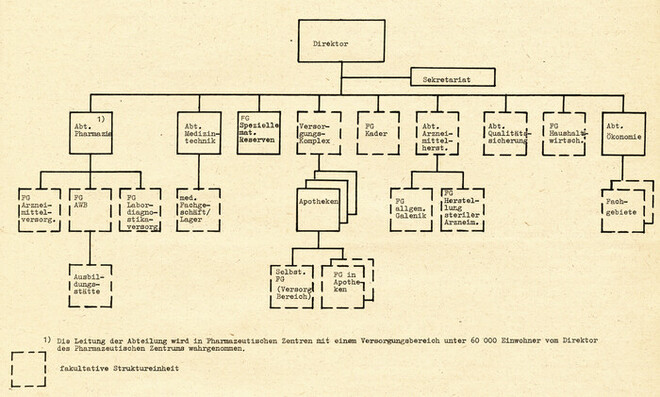

In der 1984 erlassenen „Verordnung über die Aufgaben der Apotheken und die Organisation des Apothekenwesens“ wurde die Bildung Pharmazeutischer Zentren vorgeschrieben, die ein Direktor, der häufig gleichzeitig Kreisapotheker war, leitete. Zum Zentrum gehörten „Versorgungskomplexe“, das heißt öffentliche Apotheken und Arzneimittelausgabestellen. Als Querschnittsbereiche gab es Abteilungen für Pharmazie, Medizintechnik, Arzneimittelherstellung, Qualitätssicherung und Ökonomie sowie Fachgebiete wie Spezielle materielle Reserven, Kader (Personal) und Haushaltswirtschaft. Die meisten Abteilungen und Fachgebiete wurden von Apothekern geleitet, was zu einem höheren Bedarf führte. Die Entstehung Pharmazeutischer Zentren forcierte auch die Fachweiterbildung, da Leiter der Abteilungen Arzneimittelherstellung und Qualitätssicherung eine Fachapothekerausbildung in Pharmazeutischer Technologie oder Arzneimittelkontrolle absolvierten [11].

Eine Schwerpunktaufgabe der Abteilung Pharmazie war die Bedarfsermittlung von Arzneimitteln und medizinischen Erzeugnissen. In DDR-Apotheken erfolgten Arzneimittellieferungen durch den Großhandel nur zwei- bis viermal im Monat. Fertigarzneimittel wurden in den 1980er-Jahren 14-tägig geliefert. Es gab zwar noch eine wöchentliche Zwischenlieferung, die aber möglichst wenige Bestellungen enthalten sollte. Das bedeutete, dass ein Arzneimittel, das nicht geliefert werden konnte, bis zu zwei Wochen nicht verfügbar war. Um Arzneimittelengpässe zu beseitigen, bedienten sich die Apotheker unkonventioneller Methoden, beispielsweise dem Tausch mit anderen, weiter entfernten Apotheken, da Nachbarapotheken ähnliche Lieferschwierigkeiten hatten [12].

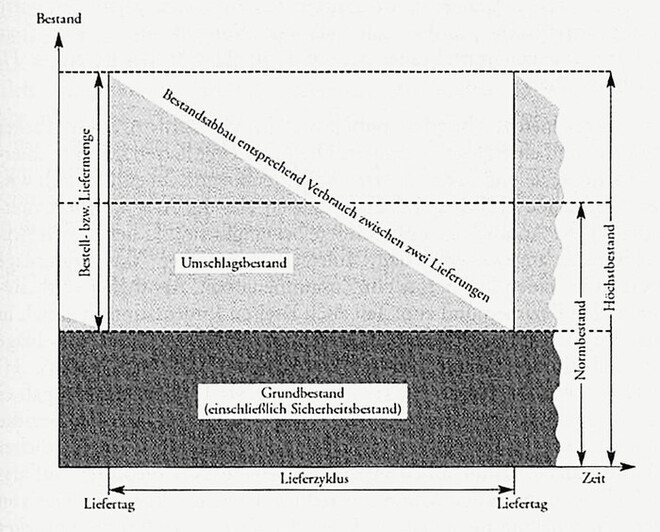

Bestellungen erfolgten seit 1969 mit Lochkarten, 1978 wurde das Projekt „Warenbewegung, Vorrats- und Reservehaltung (WAVOR)“ auf Grundlage der elektronischen Datenverarbeitung eingeführt. Für jedes einzelne Arzneimittel erfolgte eine Bedarfsermittlung. Dabei wurden die tendenziellen Bedarfszunahmen oder -abnahmen ermittelt und auf Grundlage des Verbrauchs der letzten Jahre der zukünftige Bedarf errechnet [13]. Da dieser aber schon für einen längeren Zeitraum im Voraus geplant werden musste, kam es bei Therapieänderungen der Ärzte immer wieder zu Lieferschwierigkeiten. Zwar wurde für jedes Arzneimittel ein Normbestand, der sich aus Grund- und Umschlagsbestand zusammensetzte, errechnet, sodass das Arzneimittel immer auf der Basis des Grundbestandes lieferfähig bleiben sollte. Das System setzte jedoch ideale Bedingungen voraus, die im Sozialismus nicht existierten, weshalb es zeitweise 10% nicht lieferbare Arzneimittel gab. Wenn etwa die Industrie aufgrund von Exportaufträgen ins westliche Ausland oder wegen Produktionsschwierigkeiten Arzneimittel nicht in der geplanten Menge liefern konnte, wurde der Sicherheits- oder Grundbestand schnell aufgebraucht. Die Apotheker machten den Ärzten Vorschläge zur Substitution, die aber für die künftige Planung, die ja auf den verbrauchten Arzneimitteln beruhte, zu Verschiebungen führten.

Diagramm über die Entwicklung eines Arzneimittelbestandes zwischen zwei Lieferungen.

Apotheken der DDR besaßen ein umfangreiches Warenlager. Für die einzelnen Warengruppen wurden Umschlagszahlen festgelegt, die aussagten, wie oft sich ein Bestand im Jahr erneuerte. Er betrug für Fertigarzneiwaren sechs, für Verbandsstoffe vier und für Drogen und Chemikalien zwei. Eine Apotheke musste für jedes Fertigarzneimittel einen Bestand im Lager haben, der für zwei Monate reichte [14].

Eine Besonderheit stellte die Untergliederung in Arzneimittelnomenklaturen dar, neben der Nomenklatur A, die von allen Ärzten verschrieben und von allen Apotheken beliefert wurde, gab es die Nomenklatur B und C. Hierbei handelte es sich um Fertigarzneimittel, die nicht in ausreichender Menge in der DDR zur Verfügung standen wie Importarzneimittel und deshalb nur von spezialisierten oder hochspezialisierten Ärzten, etwa in Bezirks- oder Universitätskliniken, verordnet werden durften. Die Beschaffung erfolgte über die Bezirksapotheke. Die Arzneimittel der Nomenklatur B und C ergänzten das ansonsten übersichtliche Arzneimittelsortiment, das etwa 1350 Fertigarzneimittel umfasste [15].

Verhältnis Arzt / Apotheker

In der DDR gab es ein sehr kollegiales Verhältnis zwischen Arzt und Apotheker. Da Letztere an einer Umsatzsteigerung per se nicht interessiert waren, bestand keine wirtschaftliche Abhängigkeit von den Medizinern. Der Arzt war hingegen bei nicht lieferfähigen Arzneimitteln auf die Unterstützung des Apothekers angewiesen, der Vorschläge zur Substitution machte. Eine enge Zusammenarbeit gab es in den Therapiekommissionen der Kreise und Bezirke, die sich unter anderem um die Standardisierung ärztlicher Rezepturen bemühten. Die erarbeiteten Empfehlungen besaßen eine hohe Verbindlichkeit, und die Ärzte wurden aufgefordert, sich daran zu halten. Der Apotheker begegnete dem Arzt als versierter Fachmann und wurde als gleichberechtigt angesehen [16].

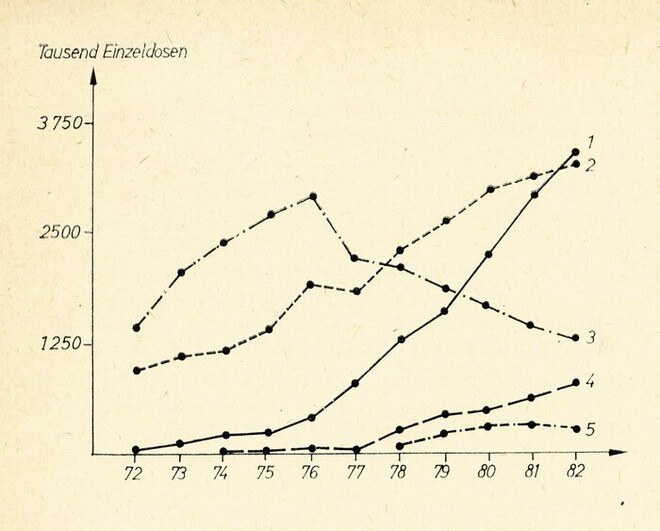

Verbrauchszeitkurven von Mitteln zur Behandlung von chronisch-ischämischen Herzkrankheiten (1: Beta-Blocker, 2: Nitrate, 3: Vasodilatoren, 4: Calciumantagonisten, 5: Kombinationspräparate).

Polikliniken und Poliklinikapotheken

Eine wichtige Rolle in der medizinischen Versorgung spielten Polikliniken. Die ersten entstanden nach sowjetischem Vorbild bereits 1947 auf Grundlage des SMAD-Befehls 272. In den Polikliniken wurden verschiedene medizinische Fachgebiete wie Innere Medizin, Chirurgie, Allgemeinmedizin, Gynäkologie, aber auch Spezialfächer wie Hals-Nasen-Ohren-, Augen- oder Hautärzte unter einem gemeinsamen Dach zusammengeführt. Verwaltung, Labore und Röntgenabteilungen nutzten alle Arztpraxen gemeinsam, was den Vorteil bot, dass Ärzte auf bereits erfolgte Untersuchungen anderer zurückgreifen konnten, was die Kosten reduzierte. Die Ärzte erhielten ein festes Gehalt, unabhängig von der Patientenzahl. Viele Polikliniken besaßen eine eigene Apotheke, in der die Rezepte der Ärzte verschiedener Fachgebiete beliefert wurden [17].

Resümee

Obwohl es 1990 auch Vorschläge gab, die Pharmazeutischen Zentren zu erhalten [18], erfolgte auf der Grundlage des Einigungsvertrages ihre Auflösung bis zum 30. Juni 1991 und die Privatisierung der Apotheken. Viele DDR-Apotheker nutzten die Gunst der Stunde und wurden erfolgreiche Unternehmer in einem völlig veränderten System. Die Fähigkeit der meisten DDR-Apotheker zum Improvisieren und zum Organisieren unter schwierigen Bedingungen erleichterte ihnen den Übergang in die Privatisierung.

Eine Arbeitsteilung wie im Pharmazeutischen Zentrum war auch für die Bundesrepublik interessant. So schlug das Bundeswirtschaftsministerium in Vorbereitung des Apothekengesetzes von 1980, um Kosten zu sparen, ein örtlich zentrales Prüf- und Herstellungslabor für die Apotheken eines Territoriums vor. Allerdings wurde dies in den ersten Entwurf zum Apothekengesetz vom August 1972 nicht aufgenommen [19]. Eine Arbeitsteilung ermöglichte aber die Aufhebung des Mehrbesitzverbotes 2004, da die Herstellung von Arzneimitteln oder die Untersuchung in einer der zusammengehörenden Apotheken erfolgen kann. Nach dem Vorbild der Pharmazeutischen Zentren können solche Tätigkeiten auch für alle Apotheken eines Territoriums zentral wahrgenommen werden, wobei dies aber eine kollegiale Zusammenarbeit der Apotheker voraussetzt. Dort, wo es Konkurrenzkämpfe innerhalb einer Stadt gibt, wird eine solche Arbeitsteilung nicht gelingen. Sie bietet aber den Apotheken Einsparungsmöglichkeiten. Im Unterschied zu einer sozialistischen Diktatur, wo Pharmazeutische Zentren angeordnet wurden, kann eine Arbeitsteilung nun auf freiwilliger Basis erfolgen.

Die vielerorts entstandenen Ärztehäuser – nicht selten in Verbindung mit einer Apotheke – greifen das Modell der Poliklinik auf, ohne allerdings die Eigenständigkeit der Arztpraxen aufzugeben. Die gemeinsame Nutzung von Laboren und Diagnostik verdient eine stärkere staatliche Förderung, trägt sie doch zur Kostenreduzierung bei. Ärztehäuser mit Apotheke bieten zudem die Chance für eine engere Kooperation zwischen Apotheker und Ärzten. Inwieweit sich hier ein gleichberechtigtes Verhältnis entwickelt, hängt dann von der Kompetenz des jeweiligen Apothekers und seiner Mitarbeiter ab. |

Quellen und Literatur

[1] Friedrich C, Pieck J: „So kann zusammenwachsen, was zusammengehört“. 20 Jahre wiedervereinigtes Apothekenwesen. In: Deutsche Apotheker Ztg. 150 (2010), S. 4480-4490.

[2] Albrecht K: Die Geschichte der Apotheken der Stadt Magdeburg von den Anfängen bis zum Jahre 2001. Nat. wiss. Diss. Halle-Wittenberg 2002.

[3] Friedrich C: Privatapotheken in der ehemaligen DDR: Inseln im Staatssystem. In: Pharmazeutische Zeitung 137 (1992), S. 1035-1039.

[4] Vater U, Friedrich C (Hrsg.): Die Entwicklung des Apothekenwesens in der DDR. Jena/Quedlinburg 2010, S. 55.

[5] Friedrich C, Müller-Jahncke W-D: Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Eschborn 2005 (Geschichte der Pharmazie / R. Schmitz; 2), S. 964–968; Eichhorn A, Schröder J (Hrsg.): Zeittafeln zur Geschichte der Pharmazie in der Deutschen Demokratischen Republik (1945–1989). Berlin 1989, S. 18–26.

[6] Vater, Friedrich [wie Anm. 4], S. 56.

[7] Friedrich, Müller-Jahncke [wie Anm. 5], S. 967.

[8] Vater, Friedrich [wie Anm. 4], S. 57.

[9] Friedrich [wie Anm. 3].

[10] Friedrich, Müller-Jahncke [wie Anm. 5].

[11] Staiger C: Spezialisierung in der Pharmazie. Geschichte der apothekerlichen Weiterbildung. Eschborn 2002, S. 143-149.

[12] Friedrich, Müller-Jahncke [wie Anm. 5], S. 969-974.

[13]Eichhorn, Schröder [wie Anm. 5]; Autorenkollektiv: 30 Jahre Entwicklung zu einem sozialistischen Arzneimittel- und Apothekenwesen in der Deutschen Demokratischen Republik. In: Pharmazeutische Praxis 34 (1979), S. 193–245, hier 198-204.

[14] Becker C, Hampich B: Warenbewegung und Bestandshaltung zur Sicherung hoher Stabilität im Versorgungsprozess. In: Pharmazeutische Praxis 36 (1981), S. 27-29.

[15] Schneidewind U, Möller H: Grundsätze und Praktiken der Arzneimittelversorgung und -verwendung der Deutschen Demokratischen Republik. In: Pharmazeutische Praxis 35 (1980), S. 193-197.

[16] Fürtig W: Kooperation zwischen Arzt und Apotheker, eine neue Qualität in der Arbeit. Ein Beitrag zur Erhöhung der Qualität und Effektivität der Arbeit im Gesundheitswesen. In: Pharmazeutische Praxis 41 (1986), S. 213-215.

[17] Lienert M: Ärzte in der Sowjetisch besetzten Zone und in der DDR. In: Sächsische Landesärztekammer (Hrsg.): Sachsen – Wiege der ärztlichen Selbstverwaltung in Deutschland. Dresden 2020, S. 227-273; Vater, Friedrich [wie Anm. 4], S. 55.

[18] Friedrich, Pieck [wie Anm. 1]; Wittig H: Endspurt und Neustart im Jahre 1990/91. In: Geschichte der Pharmazie 72 (2020) (im Druck).

[19] Stiftel U: Wirtschaftsgeschichte des deutschen Apothekengewerbes 1958-1988 unter besonderer Berücksichtigung ordnungspolitischer Gesichtspunkte. Phil. Diss. Marburg 2020, S. 156.

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.