- DAZ.online

- DAZ / AZ

- DAZ 9/2017

- Nicht ohne meinen ...

Gesundheitsmonitor

Nicht ohne meinen Patienten

Information und Beratung in der Apotheke sichern den Therapieerfolg

Mal ehrlich, Patienten, die schon hier und da etwas im Internet recherchiert haben, nicht selten auf die Schnelle mit dem Smartphone in der Offizin, können mitunter anstrengend sein. Auch die Ärzte haben damit noch ihre Probleme, wie eine Umfrage der Bertelsmann-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Barmer GEK aus 2015 aufzeigt [1]. So waren nur 40 Prozent der Ärzte über das Interesse der Patienten erfreut und knapp zehn Prozent ärgerten sich, dass Patienten sich nicht zuerst an sie gewandt hatten. Sieben Prozent der Ärzte hatten das Gefühl, der Patient vertraue ihnen nicht. Etwa elf Prozent fragten sich, ob der Patient zuvor noch mehr Beratung gewünscht hätte. Jeder vierte Arzt gab an, manchmal mit der Beratung zeitlich überfordert zu sein. Und 13 Prozent fürchteten gar, eine Patientenfrage nicht so beantworten zu können, dass dieser sie umstandslos verstehe. Auf der anderen Seite haben aber auch Patientinnen und Patienten ihre Schwierigkeiten im Umgang mit Gesundheitsinformationen. In einer Studie des AOK-Bundesverbandes gaben das immerhin 54 Prozent der Befragten zu [2].

Der freie Zugang zu Gesundheitsinformationen, insbesondere im Internet, verändert das Verhalten und den Informationsanspruch der Patienten. Sie entwickeln sich vom Gesundheitsempfänger zum aktiven Gestalter ihrer persönlichen Versorgung. Doch Gesundheitsinformationen sind häufig komplex und vielschichtig, Betroffenen bzw. Patienten fällt daher eine Bewertung oft schwer. Aufgrund der vorherrschenden Informationsasymmetrie wünschen sich Patienten die Sicherheit, dass die von ihnen finanzierte Gesundheitsversorgung nach bestem Stand der Erkenntnisse sicher und wirksam ist.

Der Deutsche Gesundheitsmonitor des BAH

Seit 2013 befragt das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Nielsen im Auftrag des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller e. V. (BAH) regelmäßig die Bevölkerung in Deutschland nach ihrem Gesundheits- und Wohlempfinden. Ziel dieser empirischen und repräsentativen Erhebung ist es, die Verbraucher besser zu verstehen sowie dem Gesundheitssystem und ihren Akteuren Hinweise auf weitere Fragestellungen und Anlass für Diskussionen mit den Partnern im Gesundheitswesen und der Politik zu geben.

Der Deutsche Gesundheitsmonitor wird vier Mal im Jahr mit einer Stichprobe von n = 1000 nach den Maßstäben des ADM (Arbeitskreises Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute) mittels Telefoninterview repräsentativ empirisch erhoben. Er besteht aus drei Modulen:

1. Deutscher Gesundheitsindex

2. Image-Monitor Gesundheitssystem

3. Brennpunktthemen

Das Kernstück des BAH-Gesundheitsmonitors ist der Deutsche Gesundheitsindex. Er ist das Ergebnis der periodisch empirischen Bevölkerungsbefragung im Bereich der persönlichen Wahrnehmung von Themen rund um die Gesundheit. Dazu werden die Antworten auf Fragen zum persönlichen Wohlbefinden, der Stimmung und persönlichen Belastung sowie der objektivierten Gesundheit ausgewertet und in einem Index zum Ausdruck gebracht. Der Image-Monitor Gesundheitssystem spiegelt die persönliche Wahrnehmung der Befragten von Leistungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit der Akteure im Gesundheitswesen wider. Dabei wird auf das System an sich, auf die Gesundheitsvorsorge und das Vertrauen ebenso eingegangen wie auf Leistungen. Im Modul 3 „Brennpunktthemen“ werden aktuelle Themen oder Maßnahmen aufgegriffen.

Ergebnisse aus dem Deutschen Gesundheitsmonitor des BAH

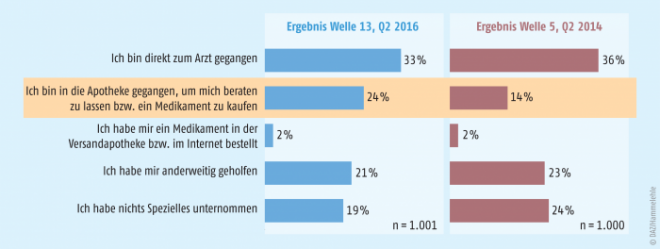

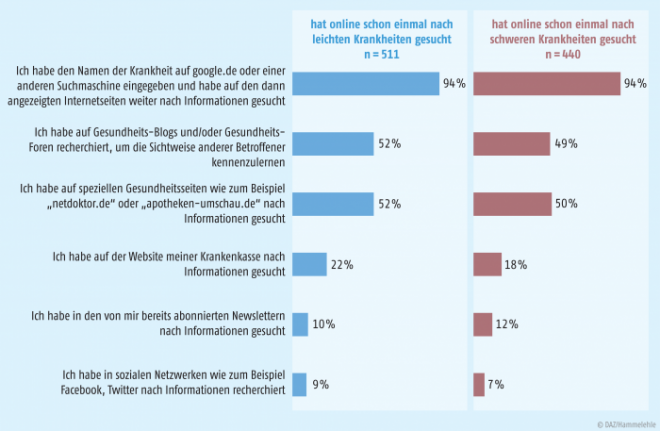

Der Deutsche Gesundheitsmonitor des BAH hat im Jahr 2016 repräsentativ die Bevölkerung in Deutschland nach ihrem Verhalten bei leichten und auch bei schweren Erkrankungen befragt [3]. Im Vergleich zu 2014 ist der Anteil derjenigen, die bei leichten Beschwerden/Krankheiten die Apotheke als erste Anlaufstelle nutzen, spürbar von 14 auf 24 Prozent gestiegen (s. Abb. 1). In den meisten Fällen zieht es die Patienten aber doch zum Arzt (33 Prozent), insbesondere ältere Menschen (44 Prozent bei den über 70-Jährigen). Sich anderweitig geholfen oder nichts Spezielles unternommen haben 21 bzw. 19 Prozent der Befragten. Ein Kauf in einer Internetapotheke hat mit zwei Prozent eine deutlich untergeordnete Rolle gespielt. In Deutschland hat bereits jeder zweite im Falle einer leichteren Erkrankung online recherchiert. Bei schweren Erkrankungen haben sich 44 Prozent im Internet informiert. Während keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern und nur geringfügige zwischen GKV- und Privatversicherten auftreten – Privatversicherte sind demnach etwas mehr „online“ –, ist die Internetaffinität mit zunehmender Altersstufe fallend. Jedoch ist zu bedenken, dass die Internetanwender von heute die „Alten“ von morgen und die Digital Natives von heute die Silver Surfer von morgen sind. Spezielle Gesundheitsseiten und Gesundheits-Foren/-Blogs stellen für jeweils ca. 50 Prozent ebenfalls Informationsmöglichkeiten dar (s. Abb. 2).

Nach der Art der Informationssuche gefragt, geben unabhängig vom Schweregrad der Krankheit 94 Prozent der Bürgerinnen und Bürger an, den Namen der Krankheit in eine Suchmaschine eingegeben zu haben. Über 80 Prozent suchen nach Informationen zu Behandlungsmöglichkeiten, 50 Prozent zu Arzneimitteln, die für die Behandlung infrage kommen. Vergleichsweise wenig recherchieren die Menschen Informationen speziell zum Preis bestimmter Arzneimittel. Im Falle leichter Erkrankungen betrifft das 20 Prozent und bei schweren Krankheiten 15 Prozent.

Sehr ähnlich fällt die Bewertung der recherchierten Informationen bei leichten und bei schweren Krankheiten aus. Jeweils drei Viertel der Online-Informationssuchenden geben an, dass ihnen diese Informationen helfen, beim Arzt oder Apotheker gezielter nachzufragen. Dies dürfte zweifelsohne ein bedeutender Impuls für ein Gespräch zwischen Arzt oder Apotheker und dem Patienten sein. Allerdings zeigt sich jeder Dritte auch hinsichtlich der Vielzahl der Informationen verwirrt.

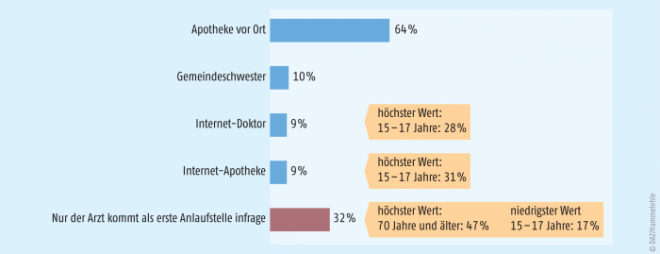

Über ein Drittel der Befragten sieht keine Alternative zum Arztbesuch, bei den über 70-Jährigen ist es gar annähernd die Hälfte. Aber 64 Prozent sehen sie in der Apotheke vor Ort, 44 Prozent können sich als Alternative zum Arzt sogar ausschließlich die Apotheke vorstellen. Jeweils neun Prozent sehen für sich die Möglichkeit, statt die Arztpraxis den Internet-Doktor bzw. die Internet-Apotheke zu kontaktieren. Jüngere erkennen diese Option überdurchschnittlich häufig an (s. Abb. 3).

Besonders bemerkenswert ist, dass sich die Menschen überaus interessiert an der Wirkungsweise von Arzneimitteln zeigen. Demnach möchte die Hälfte von ihnen genau wissen, was die Arznei in ihrem Körper macht und ein weiteres Drittel möchte zumindest die wichtigsten Informationen bezüglich der Wirkungsweise erhalten.

Aus Sicht der Bevölkerung in Deutschland ist die Erfahrung des Arztes sehr bedeutsam. Fast die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass weniger der wissenschaftliche Stand der Erkenntnis bei der Wahl der besten Behandlungsform entscheidend ist, sondern vielmehr der Erfahrungsschatz des Arztes. Der aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisstand, so wie er sich aus klinischen Studien nach strengsten wissenschaftlichen Kriterien ergibt, ist für zwölf Prozent entscheidend. Für 38 Prozent gilt es, beides, wissenschaftliche Erkenntnis und ärztliche Erfahrung, zu berücksichtigen.

Evidenz-basierte Therapieentscheidung mit dem Patienten

Auch angesichts der Ergebnisse aus dem Deutschen Gesundheitsmonitor des BAH stellt sich die Frage, wie der offenkundige und rechtmäßige Anspruch des Patienten auf Mitsprache in Einklang zu bringen ist mit der gleichermaßen zu Recht erhobenen Forderung nach objektiven Belegen für den Nutzen von Therapien, also im Idealfall nach Evidenz höchster Stufe. Bedeutsam und zugleich zu begrüßen ist das offensichtlich vorhandene Informationsbedürfnis der Patienten, denn es kommt der Evidenz-basierten Medizin (EbM) und den Therapieentscheidungen zum Wohle des Patienten sehr entgegen. Nach Stegmann sind die Erwartungen des Patienten, die sich durchaus im Laufe der Zeit ändern können, ausschlaggebend für seine Therapietreue. Die Arzneimitteltherapie diene der Wiederherstellung der Gesundheit. Dabei sei Gesundheit ein persönliches Konzept, das sich aus dem subjektiven Wohlbefinden, der eigenen Handlungsfähigkeit und Funktion im Alltag sowie der empfundenen Lebensqualität ergäbe. Der Patient strebe also nicht nur Gesundheit, sondern auch Selbstbestimmung und Lebensqualität an [4].

Das steht keineswegs im Widerspruch zur EbM-Lehre nach Sackett, dem Wegbereiter der Evidenz-basierten Medizin. Die Evidenz-basierte Medizin umfasst gleichermaßen die externe wie die interne Evidenz. Basiert die externe Evidenz auf wissenschaftlichen Untersuchungen zum Wirkmechanismus, zur Wirksamkeit und Verträglichkeit (klinische Studien), beruht die interne Evidenz auf den klinischen Erfahrungen der Heilberufe sowie auf den persönlichen Erfahrungen der Patienten und ihren Erwartungshaltungen. Die Bedeutung der internen Evidenz steigt gar, wenn sich das gesundheitliche Problem komplexer darstellt. Handelt es sich also nicht um ein isoliertes Erkrankungsgeschehen, sondern stellt sich infolge einer Multimorbidität die Frage nach verschiedenen Therapien (z. B. Polymedikation), liegt oft keine (ausreichende) externe Evidenz vor. Ein isoliertes Abheben allein auf die für ein Präparat vorliegende externe Evidenz wird in vielen Fällen weder der Versorgungsrealität (u. a. in der Apotheke) noch den Patientenbedürfnissen gerecht.

Es gilt für alle Beteiligten im System, die externe Evidenz in Bezug auf reale Versorgungsszenarien weiterzuentwickeln, zu verbessern und sie beim individuellen Patienten erfolgreich zur Anwendung zu bringen. Insbesondere im Rahmen der Selbstmedikation, die sich in der Regel auf selbstlimitierende und leichtere Erkrankungen bezieht und sich oft einem klassischen Studiensetting in der Klinik indikationsbedingt entzieht, erhält die patienteneigene Erfahrung ein besonderes Gewicht. Nach Fintelmann sind „äußere Evidenz“ (Studien) und „innere Evidenz“ (Erfahrung) kein „entweder – oder“ im Sinne von „These und Antithese“, sondern ein „sowohl als auch“ im Sinne einer Synthese. Das Objektivieren lasse sich nicht von der Erfahrung trennen [6]. Wirksamkeit und Nutzen, das sollte dabei bedacht werden, sind keine absoluten Begriffe, sondern müssen sich am konkreten Handlungsanspruch messen lassen und entsprechen in der Praxis einem Wahrscheinlichkeitsurteil [7].

Evidenz-basierte Pharmazie in der Apotheke

Der Patient in der Apotheke erwartet zu Recht eine für ihn bestmögliche und pharmazeutisch sinnvolle Empfehlung. Daher muss das pharmazeutische Personal sowohl die vorhandene externe als auch die interne Evidenz, also auch die Erwartung und Erfahrung des Patienten, umfassend berücksichtigen. Damit gewährleistet die Apotheke eine sichere, angemessene und wirksame Arzneimittelanwendung.

Eine medizinische und damit auch arzneiliche Therapie lässt sich anhand externer Evidenzkriterien bewerten. Damit kann allerdings noch nicht der Wert einer Therapie für einen individuellen Patienten erfasst werden. Insofern ist die Evidenz-basierte Betrachtung ein bedeutender Schritt zu einer menschenbasierenden Therapiebetrachtung. Evidenz ist als dynamischer Prozess zu verstehen, der sich klinischen Studienbedingungen, aber auch dem wahren Leben stellen muss. Die Ausgangslage ist stets ein individuelles gesundheitliches Problem.

Ohne Zweifel nimmt dabei die Kommunikation zwischen pharmazeutischem Personal und Patienten eine ganz entscheidende Bedeutung ein. Je besser die Information, aber auch je besser die Qualität der Kommunikation, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Therapieerfolgs und einer Patientenzufriedenheit. Damit sind Herausforderungen verbunden: Die Informationsflut einerseits und die (Teil-)Informiertheit des Patienten andererseits. Dabei ist positiv anzunehmen, dass ein informierter Patient im Sinne eines mündigen Bürgers eher Fragen stellt („Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“). Das dürfte den Einstieg in das Beratungsgespräch erleichtern, ohne dass es die Apotheken freilich aus der Pflicht entlässt, aktiv eine Beratung anzubieten.

Exkurs Evidenz-basierte Medizin

Evidenz-basierte Medizin ist der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten. Nach David Sackett bedeutet die Praxis der Evidenz-basierten Medizin die Integration der individuellen klinischen Erfahrung mit der besten verfügbaren, externen klinischen Evidenz aus systematischer Forschung. Das medizinische Konzept der Evidenz-basierten Medizin beruht dabei zu gleichen Teilen auf der spezifischen Entscheidungssituation („Entscheidungen fällen über die Versorgung des einzelnen Patienten“) und der spezifischen Entscheidungsmethode („bewertende Nutzung der besten verfügbaren Evidenz“). Demnach ist vom behandelnden Arzt bei seiner klinischen Entscheidung die interne als auch die externe Evidenz gleichermaßen zu berücksichtigen. Bedeutsam ist auch, dass von der besten verfügbaren Evidenz gesprochen wird und nicht von der (theoretisch) besten möglichen oder denkbaren Evidenz. Die Evidenz-basierte Medizin ist auf drei Säulen aufgebaut:

1. wissenschaftliche Evidenz - auf Basis von Studien und Literatur („externe Evidenz“)

2. klinische Erfahrung und Expertise des Therapeuten („interne Evidenz“)

3. Wunsch und Erfahrungen des Patienten („interne Evidenz“)

Für den Fall, dass es zu einem Konflikt zwischen interner und externer Evidenz kommt, plädiert Sackett dafür, dass die individuelle klinische Expertise des Arztes im Sinne des individuellen Patienten entscheidet. „Externe klinische Evidenz kann informieren, sie kann aber niemals die individuelle klinische Expertise ersetzen. Und es ist diese Expertise, die darüber entscheidet, ob die externe Evidenz überhaupt auf den einzelnen Patienten anwendbar ist, und – wenn sie es ist – wie sie in eine klinische Entscheidung einbezogen wird.“

Fazit

Nicht nur der Deutsche Gesundheitsmonitor des BAH belegt, dass die Menschen der Information, Orientierung und der Sicherheit bedürfen. Sie suchen eine für sie persönlich bestmögliche Gesundheitsversorgung. Es zeichnet gerade die Apotheke vor Ort in unvergleichlicher Weise aus, niedrigschwellig im persönlichen Gespräch mit dem Patienten, die pharmazeutische Expertise mit den Erwartungen, Erfahrungen und persönlichen Lebensumständen des Patienten (Anerkennung der Versorgungsrealitäten) zu einer Entscheidung für eine bestmögliche Therapieentscheidung zusammenzuführen. |

Quelle

[1] Bertelsmann Stiftung/Barmer GEK: gesundheitsmonitor Newsletter 02/2016

[2] AOK-Bundesverband: Studie zur Gesundheitskompetenz, Pressemitteilung vom 13. Mai 2016

[3] Deutscher Gesundheitsmonitor des BAH, Welle 13, Q2 2016; n = 1000 (Durchführung durch Nielsen)

[4] Stegmann S. Nein, die nehm‘ ich nicht. DAZ 2016, Nr. 39, S. 70

[5] Sackett D et al. Evidence based medicine: what it is and what it isn‘t. BMJ 1996;312:71

[6] Symposium BAH/DAHN; Prof. Dr. Volker Fintelmann. Zur Notwendigkeit einer integrativen Medizin, 10. September 2014

[7] Beer A et al. Pflanzliche Arzneimittel. Verlust einer Tradition mit Therapielücken, pharmind 2014;76(10):1541-1546

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.