- DAZ.online

- DAZ / AZ

- DAZ 39/2016

- „Nein, die nehm’ ich ...

Hintergrund

„Nein, die nehm’ ich nicht“

Wie unerfüllte Erwartungen die Adhärenz von Patienten mindern

Persönliches Verständnis von Gesundheit

Die Arzneimitteltherapie dient der Wiederherstellung der Gesundheit, und Gesundheit ist ein persönliches Konzept, das sich aus dem subjektiven Wohlbefinden, der eigenen Handlungsfähigkeit und Funktion im Alltag sowie der empfundenen Lebensqualität ergibt [3]. Dabei muss Gesundheit kein Zustand der vollkommenen und permanenten Abwesenheit von Beschwerden sein. Vielmehr akzeptiert der Mensch Störungen der Befindlichkeit, wie zeitlich begrenzte Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen, wenn er sie sich erklären kann, etwa durch einen übermäßigen Alkoholgenuss. Erst wenn die Beschwerden so stark werden, dass sie nicht mehr als normal betrachtet werden oder die tägliche Funktions- und Handlungsfähigkeit stark einschränken, entsteht beim Menschen das Gefühl, krank zu sein [4].

Das Verhalten des Menschen stimmt in vielerlei Hinsicht nicht mit einer rationalen und gesunden Lebensweise überein. Abhängig von ihrer Persönlichkeit tendieren Menschen aller Altersgruppen zu mehr oder weniger riskanten Verhaltensweisen. Diese reichen von übermäßigem Essen, Alkoholgenuss, Rauchen bis hin zum Wingsuit-Flying. Gemeinsam ist diesen Verhaltensweisen, dass sie im Menschen ein körperliches und emotionales Wohlbefinden auslösen, das der Mensch wesentlich höher einschätzt als das damit verbundene gesundheitliche Risiko. Hinzu kommt, dass das Wohlbefinden unmittelbar erlebt wird und dadurch eine konkrete Erfahrung darstellt, während der drohende Gesundheitsschaden noch weit weg ist; es nicht sicher scheint, dass er eintritt und welche Konsequenzen er für den Menschen hat.

Im Gegensatz dazu betrachten Heilberufler die Gesundheit als höchstes Gut. Arzt und Apotheker kennen aufgrund wissenschaftlicher Kenntnis die (oft quantifizierbaren) Risiken und erleben konkret die jeweiligen Konsequenzen an ihren Patienten.

Akzeptanz der Erkrankung und Adaption

Die Praxis, Leprakranke „auszusetzen“, verhinderte, dass eine unheilbare Infektionskrankheit sich ausbreitete, und diente dem Überleben einer Gemeinschaft. Die Isolation von Kranken wird auch heute noch angewendet, und zwar auf wissenschaftlicher Basis, z. B. bei der Ebola-Epidemie.

Das Meiden von Erkrankten und die Vermeidung von Krankheit sind stereotype Verhaltensweisen [5, 6]. Selbst wenn effektive Therapien verfügbar sind, verbinden viele Menschen mit Krankheit noch immer ein fatales Geschehen, das ihre Wertvorstellungen und soziale Integrität infrage stellt [7]. Die Diagnose einer schweren Erkrankung ist eine stressreiche Erfahrung für den Patienten und kann einen Einschnitt in sein Leben und seine Persönlichkeit bedeuten [8, 9]. Dies gilt vor allem für chronische Erkrankungen, die Komponenten der Unveränderbarkeit, Unvorhersagbarkeit und Unkontrollierbarkeit enthalten. Dabei erfährt der Mensch zuerst einen abrupten Übergang von „gesund“ zu „krank“; danach erlebt er „gesund“ und „krank“ als die beiden Pole, zwischen denen er sich befindet. Einerseits versucht er, das Bisherige festzuhalten, andererseits muss er sich dem Neuen anpassen [11].

Die Akzeptanz einer Erkrankung geschieht auf zwei verschiedenen Ebenen, einer rational-kognitiven und einer emotionalen Ebene. Die rational-kognitive Ebene, die auf Wissen, Information und Fähigkeit zum Selbstmanagement beruht, ist allerdings der emotionalen Ebene, die von Gefühlen der Angst, Schuld und dem Selbstbildnis geprägt ist, unterlegen [10]. So führen Phasen emotionaler Schwankungen immer wieder zu Phasen der Ablehnung und Negierung der Krankheit [8].

Die Wahrnehmung und Akzeptanz der Erkrankung hängt auch von ihrem Einfluss auf die Lebensqualität ab. Die Lebensqualität ist ein Konstrukt aus verschiedenen persönlichen Dimensionen, die ihrerseits dynamischen Prozessen unterliegen [12]. So versucht das Individuum, unter den neuen Umständen eine kognitiv-emotionale Balance zu finden, die eine akzeptable Lebensqualität sichert; dies nennt man Adaptation. Dabei geht es dem Patienten um die Kontrolle und Beherrschbarkeit der Krankheit. Wenn er unsicher ist, wie sich die Krankheit weiterentwickelt, kann er sich Hoffnungen und Illusionen hingeben, und wenn er die Erkrankung für nicht beherrschbar hält, kann es zur Resignation und Selbstaufgabe kommen. Auch Gewöhnungseffekte gibt es: Mit der Zeit nimmt die psychische Belastung durch die Erkrankung ab, und ihre unheilvolle Bedeutung schwindet [12, 13].

Erleben der Erkrankung und Resilienz

Meistens erkennt der Mensch an körperlichen Symptomen, dass er krank ist. Aber es gibt auch Erkrankungen, die anfangs symptomlos sind und z. B. bei Routineuntersuchungen gefunden werden. Dabei empfindet der Patient eine kognitive Dissonanz, die sich in einem allgemeinen Unlustgefühl äußert, weil Krankheit nicht ins das eigene Selbstbildnis passt. Ist der Patient überzeugt, nicht wirklich krank zu sein, wird er sich weiteren Untersuchungen entziehen, um die „dissonante“ Information des Arztes über die Krankheit zu vermeiden.

Die Ausprägung und das Erleben der Symptome sind von Patient zu Patient sehr unterschiedlich und variieren auch stark bei ein und demselben Patienten. Bewusst oder unbewusst bewertet er seinen Gesundheits- oder Krankheitszustand jeden Tag von Neuem. Dabei geht es um den Einfluss der Erkrankung auf die tägliche Funktionsfähigkeit mit ihren physiologischen, psychologischen und sozialen Komponenten. Erlebt der Patient an einem Tag nur wenige oder gar keine Symptome, wertet er dies schnell als Abwesenheit von Krankheit oder glaubt, die Krankheit im Griff zu haben.

Persönlichkeitsmerkmale spielen eine weitere wichtige Rolle. Menschen mit einer eher positiven Lebenseinstellung schätzen auch ihre Gesundheit besser ein als negativ denkende Menschen [14]. Sie besitzen mehr Resilienz, d. h. die Fähigkeit, sich an verschlechterte körperliche Befindlichkeiten und Möglichkeiten anzupassen [15]. Sie ignorieren Krankheitssymptome und körperliche Einschränkungen oder ordnen sie dem natürlichen Alterungsprozess zu [16].

Mit zunehmendem Alter suchen Menschen sehr bewusst den Vergleich mit Gleichaltrigen oder Jüngeren mit schlechterem Gesundheitszustand, um dadurch der eigenen Gesundheit eine positive Komponente zu geben [17].

Die Einordnung der Krankheitssymptome hängt von den persönlichen Erfahrungen des Patienten mit Krankheiten und seinem Informationsstand ab, der zumeist aus externen Quellen wie Verwandten, Freunden und Medien stammt [18]. Gemäß dem „Common Sense Model“ versucht er dann, ein eigenes Bild der Erkrankung zu erstellen und daraus eine Bewältigungsstrategie abzuleiten [19].

Es gibt zahlreiche chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Prädiabetes, die relativ symptomlos verlaufen. Wenn der Patient seine Erkrankung nicht „erlebt“, erscheint ihm die Diagnose abstrakt und nicht gefährlich. Solange er sich gut fühlt, sieht er auch keinen Grund, sich mit seiner Krankheit zu beschäftigen, ihretwegen Arzneimittel einzunehmen oder seinen Lebensstil zu ändern. Und viele, die nach der Diagnose diese Maßnahmen akzeptiert hatten, fallen nach einiger Zeit wieder in die alten Verhaltensweisen zurück. Fehlende Symptome suggerieren dem Patienten, die Erkrankung selber kontrollieren zu können. Dieser sogenannten „Illusion of Control“ unterliegen übrigens auch viele Ärzte bei der Verschreibung der Arzneimitteltherapie [20, 21].

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Erleben und Akzeptieren einer chronischen Erkrankung hängt von vielen rationalen und emotionalen Faktoren und letzten Endes von der Persönlichkeit des Patienten ab (Abb. 1). Dabei bedeutet die Akzeptanz einer Erkrankung auch eine notwendige Anpassung des eigenen Selbstverständnisses sowie der zukünftigen Lebensplanung und Perspektive.

Akzeptanz und Durchführung der Therapie

Die ärztliche Verschreibung ist für den Patienten zuerst einmal ein nicht bindender Problemlösungsvorschlag, den er annehmen kann oder nicht. Die Entscheidung folgt letztendlich den gleichen Entscheidungsprozessen des alltäglichen Lebens. Wir tun etwas, weil wir dafür eine Belohnung oder Gegenleistung erhalten, die uns persönlich wichtig ist. Diese Belohnung kann finanzieller, emotionaler, sozialer oder gesundheitlicher Art sein.

Gibt man Menschen die Möglichkeit, zwischen einer kleineren, aber unmittelbar verfügbaren Belohnung und einer höheren Belohnung zu einem späteren Zeitpunkt zu wählen, tendieren sie dazu, die sofortige Belohnung zu wählen [22]. Bei einer akuten Symptomatik, wie etwa Schmerz, erfährt der Patient durch die Einnahme des Analgetikums sehr zeitnah einen belohnenden Effekt, weil die Schmerzen nachlassen. Bei chronischen Erkrankungen, die präventiv mit Arzneimitteln über einen langen Zeitraum behandelt werden, erfährt der Patient aber keinen entsprechenden Gegenwert direkt, denn ein nicht eintretendes Ereignis (z. B. Herzinfarkt) kann er nicht wahrnehmen. Den unmittelbar erlebten unerwünschten Nebenwirkungen der Arzneimittel steht ein möglicher Gegenwert in einer fernen Zukunft gegenüber, die der Mensch vielleicht gar nicht erlebt, denn er kann jederzeit an anderen Erkrankungen, Unfällen oder sonstigen Ereignissen sterben.

Ein Patient prüft den Wert und Gegenwert einer Arzneimitteltherapie aus persönlicher Sicht, wobei die eigenen Erwartungen im Mittelpunkt der Beurteilung stehen. Diese Erwartungen gilt es also zu erfüllen. Anders als in klinischen Studien ist sein „Endpunkt“ nicht die Überlebenszeit, sondern die Erwartung, dass die Therapie die Gesundheit wiederherstellt. Dabei wird das Gesundheitsverständnis des Patienten vom sozialen Umfeld, der Bildung und anderen persönlichen Faktoren geprägt. Vom Gesundheitsverständnis hängt es also ab, inwieweit der Patient eine Erkrankung als gefährlich einstuft und eine Therapie für angebracht hält und sie schließlich akzeptiert – oder nicht.

Ein Patient kann eine Therapie akzeptieren und dennoch modifizieren, um das Nutzen-Risiko-Verhältnis (subjektiv) zu verbessern. So kann er die Dosierung oder die Einnahmezeitpunkte der Arzneimittel ändern, indem er sie z. B. nur beim Auftreten der Symptome einnimmt oder bei bestimmten Anlässen nicht einnimmt, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden (z. B. beim Besuch eines Konzertes). Die Erwartungen des Patienten in die Therapie sind variabel, weil sie von seiner eigenen gesundheitlichen Situation, seinem sozialen Umfeld und anderen Faktoren beeinflusst werden (s. o.). Auch die abnehmende Lebenserwartung, die alte Menschen sehr wohl gut wahrnehmen, ist ein solcher Faktor [23, 24, 25].

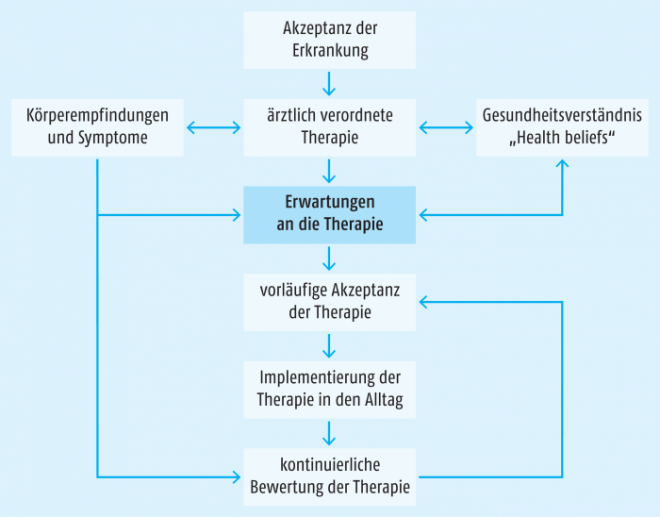

Die Akzeptanz der Erkrankung und der Therapie sind die Voraussetzungen für Adhärenz und Therapietreue. Dabei handelt es sich um einen Prozess bei dem die Erwartungen des Patienten und deren Erfüllung ausschlaggebend sind (Abb. 2) [33].

Implementierung der Arzneimitteltherapie und ihre Störquellen

Nach der Akzeptanz einer eventuell modifizierten Arzneimitteltherapie muss der Patient sie praktisch umsetzen und in seinen gewohnten Tagesablauf implementieren [26]. Komplexe Therapiepläne mit fünf oder sechs Einnahmezeitpunkten am Tag können ihn überfordern und dadurch auch psychisch belasten [27]. Unsicherheit, fehlendes Selbstvertrauen, depressive Verstimmungen, Gefühle der fehlenden Einflussmöglichkeiten auf das Krankheitsgeschehen und die Resignation vor dem Krankheitsverlauf können zur mangelnden Adhärenz beitragen [28].

Der Patient erstrebt die Aufrechterhaltung seiner selbstständigen Handlungsfähigkeit auch bei der Arzneimitteltherapie [29, 30], aber schon das Scheitern (z. B.) an einer kindergesicherten Verpackung konfrontiert ihn mit den Grenzen seiner Handlungsfähigkeit [31]. Nicht altersgerechte Arzneiformen sind eine weitere Quelle von Frustrationen und schüren die Angst, die Selbstständigkeit zu verlieren, was schließlich zur Ablehnung der Therapie führen kann.

Auch wenn der Patient sich vornimmt, die Arzneimittel regelmäßig einzunehmen, kann es jederzeit zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen, die der geplanten Handlung dann im Wege stehen („Theorie des geplanten Verhaltens“ [32]). Beispielsweise können sich im Tagesverlauf kurzfristige Änderungen ergeben, sodass der Patient zum Einnahmezeitpunkt noch nicht wie geplant zu Hause ist. Und im häuslichen Umfeld kann es z. B. zu Ablenkungen durch den Besuch oder Anrufe von Verwandten kommen.

Weitere Probleme bei der Durchführung der Arzneimitteltherapie können durch psychische oder emotionale Fluktuationen entstehen. Gerade bei multimorbiden Patienten können die Ressourcen stark eingeschränkt sein oder von der Tagesform abhängen. Chronische Krankheiten und das zunehmende Alter können zu kognitiven Einbußen führen. Da diese Prozesse schleichend verlaufen, bleiben die Defizite häufig unauffällig und sind gerade bei alleinstehenden Patienten schlecht kalkulierbar.

Auch neue Informationen aus dem sozialen Umfeld und den Medien – z. B. kritische Berichterstattungen über Medikamente – sind potenzielle Störquellen; sie können jederzeit die Einstellung des Patienten zur Therapie oder einzelnen Medikamenten negativ verändern.

Zusammenfassung

Eine Arzneimitteltherapie basiert einerseits auf rationalen und wissenschaftlichen Grundlagen, andererseits auf der Mitwirkung des Patienten. Der Patient erstrebt aber nicht nur Gesundheit, sondern auch Selbstbestimmung und Lebensqualität. Die Diagnose einer chronischen Erkrankung ist ein starker Einschnitt in das Leben eines Menschen, die erst einmal angenommen und in das Selbstbildnis integriert werden muss. Die Akzeptanz der Erkrankung ist auch der Schlüssel zu einer Akzeptanz der Therapie. Die Therapie muss ihrerseits die Erwartungen des Patienten erfüllen, d. h. die negativen Symptome des Patienten beheben, keine Nebenwirkungen haben, mit dem Selbstverständnis des Patienten übereinstimmen und in seinen Tagesablauf integrierbar sein. Die Erwartungen eines Patienten können sich allerdings ständig ändern, vor allem mit fortschreitender Erkrankung oder zunehmendem Alter und abnehmender Lebenszeit.

Als Apotheker können wir den Patienten durch die Beratung und das Medikationsmanagement realistische Erwartungen vermitteln; zudem können wir Probleme bei der Durchführung der Arzneimitteltherapie identifizieren und korrigieren. Ein Patient, der seine Krankheit(en) und deren Therapie akzeptiert hat, den Medikationsplan erfolgreich in den Tagesablauf integriert hat und seine persönlichen Erwartungen durch die Therapie erfüllt sieht, erreicht mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Therapieziele aus ärztlicher Sicht. |

Literatur

[1] van Eijken M, et al. Interventions to improve medication compliance in older patients living in the community: a systematic review of the literature. Drugs Aging 2003;20:229-40

[2] Peterson AM, Takiya L, Finley R. Meta-analysis of trials of interventions to improve medication adherence. Am J Health Syst Pharm 2003;60:657-65

[3] Faller H. Bezugssysteme von Gesundheit und Krankheit. In: Faller H, Lang H. Medizinische Psychologie und Soziologie, 3. Auflage, Springer, Berlin/Heidelberg 2010:3-13

[4] Smith J, Fleeson W, Geiselmann B, Settersten RA, Kunzmann U. Wohlbefinden im hohen Alter: Vorhersagen aufgrund objektiver Lebensbedingungen und subjektiver Bewertung. In: Lindenberger U, Smith J, Mayer KU, Baltes PB (Hrsg). Die Berliner Altersstudie, 3. Auflage, Akademie Verlag, Berlin 2010:521-547

[5] Caldararo NL. Evolutionary aspects of disease avoidance: The role of disease in the development of complex society. Social Science Research Network, 7.2.2012; http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2001098

[6] Brubaker TH, Powers EA. The stereotype of „old” – A review and alternative approach. J Gerontol 1976;31(4):441-447

[7] Yang LH, et al. Culture and stigma: Adding moral experience to stigma theory. Soc Sci Med 2007;64:1524-1535

[8] Büssing A, Matthiessen PF, Mundle G. Emotional and rational disease acceptance in patients with depression and alcohol addiction. Health Qual Life Outcomes 2008;6:4

[9] Fortin M, et al. Psychological distress and multimorbidity in primary care. Ann Fam Med 2006;4(5):417-422

[10] Folkman S, Lazarus RS. The relationship between coping and emotion: Implications for theory and research. Soc Sci Med 1988;26(3):309-317

[11] Lüscher K, Haller M. Ambivalenz – ein Schlüsselbegriff der Gerontologie? Z Gerontol Geriat 2016;49:3-9

[12] Allison PJ, Locker D, Feine JS. Quality of Life: A dynamic construct. Soc Sci Med 1997;45(2):221-230

[13] Borchelt M, Gilberg R, Horgas AL, Geiselmann B. Zur Bedeutung von Krankheit und Behinderung im Alter. In: Lindenberger U, Smith J, Mayer KU, Baltes PB (Hrsg). Die Berliner Altersstudie, 3. Auflage, Akademie Verlag, Berlin 2010:473-498

[14] Vargas-Prada S, et al. Health beliefs, low mood, and somatizating tendency: contribution to incidence and persistence of musculoskeletal pain with and without reported disabilities. Scand J Work Environ Health 2013;39(6):589-598

[15] Yang Y, Wen M. Psychological resilience and the onset of activity of daily living disability among older adults in China: A nationwide longitudinal analysis. J Gerontol Psychol Sci Soc Sci 2014;70(3):470-480

[16] Levy BR, et al. Resiliency over time of elders’ age stereotypes after encountering stressful events. J Gerontol Psychol Sci Soc Sci 2015;70(6):886-890

[17] Stephan Y, et al. „Feeling younger, being stronger“: An experimental study of subjective age and physical functioning among older adults. J Gerontol Psychol Sci Soc Sci 2013;68(1):1-7

[18] Keller ML, Ward S, Baumann LJ. Processes of self-care: Monitoring sensations and symptoms. Adv Nurs Sci 1989;12(1):54-66

[19] Locher JL, et al. Effects of age and causal attribution to aging on health-related behaviors associated with urinary incontinence in older woman. Gerontol 2002;42(4):515-521

[20] Wallston KA, et al. Perceived control and health. Curr Psychol Res Rev 1987;6(1):5-25

[21] Casarett D. The science of choosing wisely – overcoming the therapeutic illusion. NEJM 2016;374(13):1203-1205

[22] Green L, Myerson J. A discounting framework for choice with delayed and probabilistic rewards. Psychol Bull 2004;130(5):769-792

[23] Stahl ST, Patrick H. Adults’ future time perspective predicts engagement in physical activity. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2011;67(4):413-416

[24] Puts MTE, et al. What does quality of life mean to older frail and non-frail community-dwelling adults in the Netherlands? Qual Life Res 2007;16:263-277

[25] Carstensen LL. The influence of a sense of time on human development. Science 2006;312:1913-1915

[26] Gollwitzer PM. Implementation intentions. Am Psychol 1999;54(7):493-503

[27] Beard JR, et al. The World report on ageing and health: a policy framework for healthy ageing. Lancet 2016;387(10033):2145-54

[28] Choudhry NK, et al. The implications of therapeutic complexity on adherence to cardiovascular medications. Arch Intern Med 2011;171(9):814-822

[29] Whitson HE, et al. Physical resilience in older adults: Systematic review and development of an emerging construct. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2016;71:489-495

[30] Anders J, et al. Grauzonen von Gesundheit und Handlungsfähigkeit. Z Gerontol Geriat 2012;45:271-278

[31] Atkin PA, et al. Functional ability of patients to manage medication packaging: A survey of geriatric inpatients. Age Ageing 1994;23:113-16

[32] Ajzen I. From intention to actions: A theory of planned behavior. In: Kuhl J, Beckmann J (eds). Action Control: From Cognition to Behavior. Springer, Berlin/Heidelberg 1985:11-39

[33] Stegemann S. The Expectation to Treatment Model: A framework for adherence and effectiveness. In: Stegemann S (ed). Developing drug products in an aging society: From concept to prescribing. Springer, Berlin/Heidelberg 2016 (im Druck)

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.