- DAZ.online

- DAZ / AZ

- DAZ 48/2011

- Sucht, Missbrauch und die...

Fortbildung

Sucht, Missbrauch und die Folgen

Im deutschen Sprachraum werden die Begriffe Sucht, Abhängigkeit, Abusus und Missbrauch häufig synonym verwendet, obwohl sie sich in ihrer Bedeutung graduell unterscheiden. Wie Prof. Dr. Walter Müller, Frankfurt, aufzeigte, erschweren die verschiedenen Erscheinungsformen und Folgen einer Sucht eine klare Definition. So greift man auf die ICD10-Kriterien (International Classification of Diseases, 10. Ausgabe; F10-19 substanzbezogene Süchte) zurück, um die Vielschichtigkeit der Sucht oder Abhängigkeit etwas genauer zu beschreiben. Treffen drei der folgenden sechs Kriterien zu, spricht man von einer Abhängigkeit:

Anhaltender Konsum trotz schädlicher Folgen,

Zwang oder starker Wunsch zum Substanzkonsum,

Toleranzentwicklung,

Entzugssymptome während der Abstinenzphasen,

Kontrollverlust,

- Einengung des sozialen und anderen Verhaltens aufgrund des Substanzkonsums.

Drogen erhöhen den Dopaminspiegel

Beim Zustandekommen einer Suchterkrankung spielen soziale, genetische, psychologische und neurobiologische Faktoren eine Rolle. Alle Süchte verändern das körpereigene Belohnungssystem und führen zu neurobiologischen und organischen Veränderungen im Stamm- und Großhirn. Die Schaltkreise gewöhnen sich an ein stimulierendes Agens, dessen Ausbleiben zu einer Abnahme bestimmter Neurotransmitter führt. Durch den Stimulus (Droge, Spiel, Essen usw.) wird das körpereigene Belohnungssystem aktiviert, was letztendlich zu einer Erhöhung des Dopaminspiegels führt. Die Anhebung des Dopaminspiegels ist für die angenehmen und erwünschten Effekte einer Droge verantwortlich. Der Zusammenhang zwischen Drogeneinnahme und Belohnung ist ein Lernprozess, der die entsprechenden Regionen im Gehirn imprägniert. Alle Drogen (Alkohol, Nicotin, LSD, Heroin, Cocain, Cannabis etc.) erhöhen den Dopaminspiegel, indem sie die Wiederaufnahme von Dopamin in die Nervenzellen hemmen. Darüber hinaus blockieren beispielsweise Amphetamine auch die Serotonin-Wiederaufnahme. Weitere substanzspezifische Eigenschaften tragen zur Wirkung der jeweiligen Droge bei.

Benzodiazepinabhängigkeit

Benzodiazepine sollten nur kurzfristig verschrieben und eingenommen werden. Dieser auch in Leitlinien verankerten Aussage stimmt die große Mehr zahl der Ärzte zu; ihre Verordnungspraxis spiegelt indes eine andere Realität wider. Dr. Rüdiger Holzbach, Warstein, zufolge entspricht etwa die Hälfte der Benzodiazepin-Verordnungen den Vorgaben der Leitlinie, aber rund 10 bis 15% stehen in deutlichem Widerspruch zu ihr. Das heißt, jedes zehnte Rezept mit einer Benzodiazepin-Verordnung, das in einer Apotheke eingelöst wird, ist eine kritische Langzeitverschreibung.

Die längerfristige Einnahme von Benzodiazepinen führt über mehrere Phasen zu einer Arzneimittelabhängigkeit. Die erste Phase ("Phase der Wirk umkehr") ist durch einen Langzeitkonsum ohne Dosissteigerung gekennzeichnet, in der sich der Patient an die relative Unter dosierung gewöhnt. Nach Wochen oder Monaten treten Entzugserscheinungen auf, die aber nicht als solche interpretiert werden. Es sind dies etwa eine Verstärkung der psychischen Grunderkrankung, Stimmungslabilität, ein gestörtes Körper gefühl sowie Schlafstörungen und Ängste. Die zweite Phase ("Apathie-Phase") ist durch eine moderate Dosissteigerung (zwei bis drei Tabletten pro Tag) gekennzeichnet. Neben den bereits bestehenden Nebenwirkungen kommt es zusätzlich zu einem gestörten Körpergefühl, einer Abschwächung der Gefühle, Vergesslichkeit und geistiger Leistungsminderung. An akzessorischen Symptomen fallen die verminderte Selbstkritik, Konfliktmeidung, Appetitlosigkeit, Überforderung, muskuläre Schwäche und eine daraus resultierende erhöhte Sturzgefahr auf. Die Einnahme der Tabletten kann bereits heimlich erfolgen, das Thema einer möglichen Abhängigkeit wird tabuisiert.

In der dritten Phase ("Sucht-Phase") besteht bereits ein Kontrollverlust, und es können Zeichen einer Intoxikation auftreten. Der Patient sucht weitere Quellen, um an Benzodiazepine zu gelangen. Diese Phase der Abhängigkeit ist durch Abstumpfung, mangelnde Selbsteinschätzung, verminderte Kontrollfähig keit, körperliche Entzugssympto me, Toleranz, Dosissteigerung und fortgesetzten Konsum trotz Folgeschäden gekennzeichnet.

Ambulanter EntzugModellprojekt "Ambulanter Entzug Benzodiazepin-abhängiger Patienten in Zusammenarbeit von Apotheker und Hausarzt" Mit dem Modellprojekt "Ambulanter Entzug Benzodiazepin-abhängiger Patienten in Zusammenarbeit von Apotheker und Hausarzt" soll gezeigt werden, dass durch diese Kooperation Patienten, die von Benzodiazepinen oder Z-Substanzen (Zaleplon, Zopiclon, Zolpidem) niederdosig abhängig sind, erfolgreich ambulant entzogen werden können. Die Mehrzahl der Benzodiazepin-abhängigen Patienten wird durch die etablierten suchtmedizinischen Angebote nicht erreicht, denn häufig nehmen sie ihre Abhängigkeit nicht als solche wahr. Die meisten Arzneimittelabhängigen sind von Benzodiazepinen abhängig. Es besteht somit ein Bedarf an niederschwelligen, dezentralen und kostengünstigen Angeboten speziell für diese Patientengruppe. Das Modellprojekt der berufsgruppenübergreifenden Intervention erfüllt diese Kriterien und trägt zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit bei. Es wurde in zahlreichen Informationsveranstaltungen vorgestellt und stößt bei Ärzten, Apothekern, aber auch Patienten auf große Resonanz. Das Bundesministerium für Gesundheit fördert das Modellprojekt von November 2009 bis November 2012. Quelle: www.drogenbeauftragte.de |

Einstieg zum Ausstieg

Dank der Beziehung zwischen dem Apotheker und seinen Stammpatienten kann eine langfristige und möglicherweise missbräuchliche Benzodiazepin-Einnahme erkannt werden.

Der erste Schritt ist die Aufklärung des Patienten und die Stärkung seiner Motivation, sich von der Medikamentenabhängig keit zu lösen. Viele Betroffene sind sich ihrer Abhängigkeit nicht bewusst, zumal die Verschreibung von ärztlicher Seite aus erfolgt. Ein Ansprechen auf eine mögliche Abhängigkeit ist daher problematisch. Besser geeignet erscheinen Hinweise auf mögliche Nebenwirkungen wie etwa die Sturzgefahr oder der Hinweis auf die nachlassende Wirkung oder Wirkumkehr der Benzodiazepine bei längerer Einnahme.

Der "Lippstädter Benzo Check" ermöglicht es anhand zwölf einfacher Fragen, die Folgen der Langzeiteinnahme zu erfassen, und öffnet den Weg zu einem Gespräch mit dem Patienten.

Glücksspiele im InternetBesonders problematisch ist die Sucht nach Glücksspielen im Internet (z. B. Fun Games, Poker, Casino, Sportwetten), da sie mit dem Einsatz von Geld verbunden sind, der Einstieg aber kostenlos ist. Der Spieler bleibt anonym, eine Sperre für gefährdete oder minderjährige Spieler ist nicht möglich. Der Zugriff zum Spiel ist jederzeit möglich, und Glücks spiele weisen eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz auf. Der leichte Zugang zu Glücksspiel automaten und die Hoffnung auf Geldgewinne erleichtern den Einstieg zum Missbrauch. Ein ebenfalls hohes Suchtpotenzial besitzen Online-Rollenspiele, da sie dem Spieler die Schaffung einer anderen Identität ermög lichen und gruppendynamische Prozesse in Gang setzen. |

Ambulante Entwöhnung nach Plan

Ein fachgerechter Entzug von Benzodiazepinen, bei dem gewisse Regeln eingehalten werden, ist für den Patienten wenig belastend und kann ambulant durchgeführt werden. Holzbach nannte hier exemplarisch das Modellprojekt "Ambulanter Entzug Benzodiazepin-abhängiger Patienten in Zusammenarbeit von Apotheker und Haus arzt", das auch vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert wird (siehe Kasten "Ambulanter Entzug").

Bei der ambulanten Entwöhnung müssen folgende Regeln beachtet werden:

Äquivalente Umstellung auf ein Benzodiazepin mit mittlerer Halbwertszeit und ohne aktiven Metaboliten. Eine Hilfe hierzu bieten Äquivalenztabellen.

Schrittweise Dosisreduktion; hierzu eignet sich etwa Clonazepam, das auch in Tropfenform vorliegt.

Verteilung der Tagesdosen auf mehrere Gaben pro Tag, um einen möglichst gleichmäßigen Wirkspiegel zu erhalten.

Die Dosisreduktion erfolgt anfangs in größeren, dann in kleineren Schritten. Ein zu rasches Vorgehen überfordert den Patienten ebenso wie ein zu langsames.

Das Zeitintervall zwischen den Dosisreduktionen muss mit dem Patienten abgesprochen werden.

Zusätzlich sollte eine Beratung über Schlafprobleme angeboten werden, da Schlafstörungen oftmals die Ursache für die Einnahme von Benzodiazepinen waren.

Gambling disorders – (Computer-) Spielsucht

Zur Häufigkeit von Spielsüchten liegen nur äußerst vage Zahlen vor. Laut Dipl.-Psych. Klaus Wölfing, Mainz, rechnet man derzeit mit einer Prävalenz zwischen 0,2% bis 10%.

Etwa 1% der 14- bis 64-jährigen Deutschen gelten als internetabhängig, rund 4,6% als problematische Internetnutzer. In der Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen sind diese Zahlen noch deutlich höher (2,4% bzw. 13,6%). Der unkontrollierte Umgang mit dem Internet – insbesondere mit Online-Spielen – wird den Verhaltenssüchten zugeordnet. Zur Benennung dieser Abhängigkeit finden sich derzeit mehrere Begriffe wie etwa Internet-Sucht, Online-Sucht, digital addiction, technological addiction.

Im derzeitigen Klassifikationssystem DSM-IV (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, vierte Version) sind Spielsüchte bis auf eine Ausnahme – pathologisches Glücksspielen – nicht aufgeführt. Dies soll sich in der neuen, fünften Version ändern, in die auch das fehlangepasste Spielverhalten ("gambling disorders") aufgenommen wird.

Diagnose der SpielsuchtDiagnosekriterien für pathologisches Glücksspielen (DSM-IV 312.31)

|

Verlieren in digitalen Welten

Auf neurobiologischer Ebene führen die Verhaltenssüchte zu einem Ausschalten der Kontroll instanzen im Gehirn. Die Verknüpfung zwischen Belohnung, Verhalten und Gedächtnis entzieht sich den Kontrollinstanzen. Durch das Spielen kommt es zu einer hohen Aktivierung bestimmter Gehirnareale, die nicht über das Bewusstsein gedämpft werden kann, zumal die Impulshemmung bei Jugendlichen im präfrontalen Kortex noch nicht vollständig ausgebildet ist. Charakteristisch für die Spielsucht sind das Verlieren in virtuellen Welten, ausufernde Spielzeiten, Leistungsabfall, sozialer Rückzug, psychosomatische Beschwerden, Konzentra tionsstörungen, Aggressivität bis hin zur Entzugssymptomatik (Zittern, Schweißausbrüche). Zur Klärung der Störung müssen weitere mögliche Erkrankun gen wie ADHS, Abhängigkeiten wie etwa Cannabismissbrauch, Angststörungen, Depressionen oder Arbeitsstörungen differenzialdiagnostisch abgeklärt werden.

Zur Therapie der Spielsucht greift man auf Interventionen der Verhaltenstherapie zurück. Der Betroffene muss sein Problem erkennen und Vermeidungsstrategien erlernen. Dies kann im Rahmen einer ambulanten Psychotherapie erfolgen. Diese umfasst die Sozialberatung (Schuldenberatung, berufsbezogene Beratung), Sporttherapie, Entspannungstraining, das Erlernen sozialer Kompetenzen, Psychotherapie (Einzel- und Gruppentherapie, Gespräche mit den Angehörigen), die ärztliche Betreuung sowie eine Rückfallprophylaxe. Nach einer gewissen Abstinenzphase von etwa sechs Monaten erfolgt dann das Erlernen eines bewussten Umgangs mit dem Internet, ein erneutes Glücksspielen bleibt aber verboten.

Substitutionsmittel

|

Drogenentzug von gestern: kalt oder lauwarm

Die Ansicht, wie ein Drogenentzug durchzuführen sei, spiegelt Dr. Michael Rath, Bad Schussenried, zufolge auch die gesellschaftliche Wertung einer Suchterkrankung wider. Das Problem des Entzugs Drogenabhängiger tauchte in der Bundesrepublik verstärkt in den 80er und 90er Jahren auf, als die erste Generation Heroinabhängiger ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") ihre Drogenabhängigkeit verlieren wollte. Die damals praktizierte Entwöhnung ist unter dem Begriff "kalter Entzug" bekannt. Dieser erfolgte abrupt, was mit massiven Reaktionen wie etwa Opiathunger, Ängstlichkeit, Unruhe, Zittern, Blutdruckanstieg, beschleunigtem Herzschlag und beschleunigter Atmung, Schwitzen, Erbrechen und Diarrhö einherging.

Auch der "lauwarme Entzug", bei dem Clonidin zur Coupierung des Blutdruckanstiegs gegeben wurde, war nur für wenige Betroffene zu ertragen. Dementsprechend gering war die längerfristige Erfolgsquote.

Entzug als Strafe

Diesen rigiden Maßnahmen lag der Gedanke zugrunde, der Abhängige habe seine Sucht selbst verschuldet und müsse demzufolge auch ohne fremde Hilfe aus seiner Abhängigkeit gelangen. Um das Ziel – eine völlige Abstinenz – zu erreichen, wurde ein rigides Kontrollsystem aufgebaut, das auf beiden Seiten – beim Patienten und beim Behandelnden – zu Frustrationen führte. Die Realität des Drogenabhängigen sowie seine mitunter massiven Komorbiditäten wurden ausgeblendet und unterbewertet. Die Frage, warum ein Mensch zu Drogen greift, wurde nicht gestellt.

Des Weiteren war nicht bekannt, dass Drogenabhängige überdurchschnittlich oft in ihrer Kindheit missbraucht wurden und die Drogen möglicherweise auch zur Kompensation ihrer inneren Zerrissenheit benötigten.

Wie häufig sind Suchterkrankungen?Schätzungsweise sind in Deutschland in der Altersgruppe der 18- bis 59-jährigen Menschen rund 3,2 Millionen suchtkrank. Davon sind

Etwa 9 Mio. Deutsche haben einen riskanten Alkoholkonsum, und bei etwa 2 Mio. liegt ein deutlicher Alkoholmissbrauch vor. Folgen der Alkoholabhängigkeit:

Quelle: Dr. Arnold Wieczorek, Daun |

Entzug als Chance

Ein besseres Verständnis der einer Sucht zugrunde liegenden neurobiologischen Vorgänge und das stärkere Beachten des sozialen und familiären Umfelds haben zu einem anderen Vorgehen beim Drogenentzug geführt, zum "warmen" oder symptom orientierten Entzug, bei dem der Patient medikamentös, psychologisch und verhaltenstherapeutisch betreut wird. Im Vordergrund steht die Frage, welches Vorgehen dem Patienten nützt und welche Bedürfnisse und Ressourcen der Drogenabhängige hat. Dies setzt ein geändertes Verhältnis zwischen Arzt und Patient voraus. Der Betroffene soll eigenverantwortlich handeln und gemeinsam mit dem Therapeuten die Behandlungsziele definieren. Die Abstinenz ist kein Dogma mehr, wichtiger erscheinen das Überleben und eine Minimierung der Folgeschäden.

Um dies zu erreichen und die intrinsische Motivation zu stärken, wird der Abhängige seinen Bedürfnissen entsprechend unterstützt. Durch eine Stabilisierung seines Zustandes soll die Rückkehr in sein altes Drogenmilieu verhindert werden, wie auch durch geeignete Substitu tionsmittel dem Konsum weiterer Medikamente vorgebeugt werden soll.

Was können Politik und Apotheker leisten?

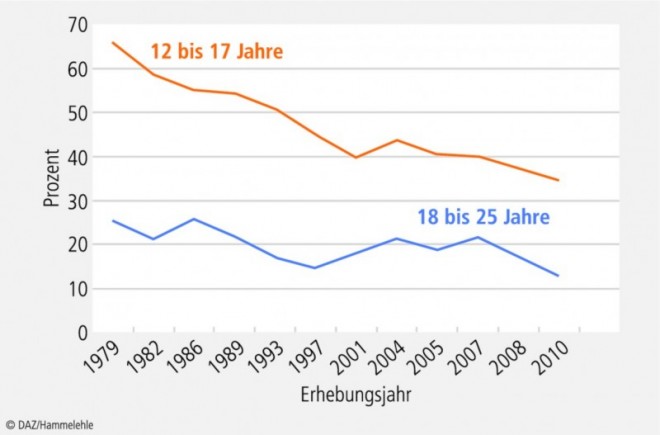

Was wird von politischer Seite aus unternommen, um Sucht und Missbrauch einzudämmen? Mit diesen Fragen befasste sich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Mechthild Dyckmanns (FDP), Berlin, und stellte die derzeitigen Präventionskampagnen vor. Präventive Maßnahmen berücksichtigen das Suchtmuster der Gesellschaft und orientieren sich an den aktuellen Trends. Diese zeigen bei Jugend lichen einen Rückgang des regelmäßigen Alkoholkonsums und einen Anstieg des Rauschtrinkens ("Komatrinken"). Dabei ist zu wenig bekannt, dass Letzteres nicht nur bei Jugendlichen zunimmt, sondern vermehrt auch von Erwachsenen praktiziert wird.

Wenig verändert im Vergleich zu den Vorjahren ist der Nicotinkonsum im Erwachsenenalter; bei Jugendlichen macht sich ein deutlicher Trend zum Nichtrauchen bemerkbar. Ein rückläufiger Trend zeigt sich ebenfalls beim Konsum von Cannabis und Heroin unter Jugendlichen. Der Konsum synthetischer Drogen steigt hingegen an, zumal diese leicht verfügbar sind. Dasselbe gilt für den Trend, mehrere Drogen wie etwa Aufputschmittel, Benzodiazepine und Cannabis anzuwenden.

Präventionskampagnen

Zur Eindämmung von Missbrauch und Sucht werden von Seiten der Bundesregierung mehrere Projekte und Kampagnen initiiert oder sind bereits in die Praxis umgesetzt:

Aufklärung über die Gefahren des Rauschtrinkens (siehe hierzu etwa die Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA)

Informationen zum Konsum von Alkohol und Nicotin während der Schwangerschaft (z. B. Herausgabe eines Informationsflyers in Kooperation mit der ABDA)

Aufklärung über Internet abhängigkeit, insbesondere zur Problematik der Online-Spiele (siehe u. a. Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA)

Eindämmung des Medikamentenmissbrauchs (z. B. gemeinschaftliches Projekt von Apothekern und Hausärzten zum ambulanten Entzug Benzodiazepin-abhängiger Patienten)

Sucht im Alter (Sensibilisierung und Qualifizierung von Fachkräften in der Alten- und Suchthilfe)

Diese Maßnahmen können nur erfolgreich sein, wenn genügend Ressourcen wie etwa Sucht- und Drogenberatungsstellen, Entzugs- und Entwöhnungseinrichtungen sowie Selbsthilfegruppen vorhanden sind und alle direkt und indirekt Beteiligten miteinander kommunizieren bzw. untereinander vernetzt sind.

Aufgaben für Apotheker

Hier sieht Frau Dyckmanns eine wichtige Aufgabe für die Apotheker. Aufgrund seiner persönlichen Kontakte kann der Pharmazeut den Patienten auf eine potenzielle Suchtproblematik hinweisen. Dies wird er in der Regel auf indirekte Weise tun, so etwa über Informationen zu Nebenwirkungen eines Medikaments oder zu möglichen Folgen einer längerfristigen Anwendung. Wird so eine Gesprächsbereitschaft aufgebaut, kann der Hinweis auf weiterhelfende Institutionen erfolgen. Dies setzt voraus, dass der Apotheker die verschiedenen Versorgungssysteme und Ansprechpartner kennt und mit Sucht- und Beratungsstellen vor Ort vernetzt ist.

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.