- DAZ.online

- DAZ / AZ

- DAZ 51/2009

- "Ob der Philipp heute ...

Pharmaziegeschichte

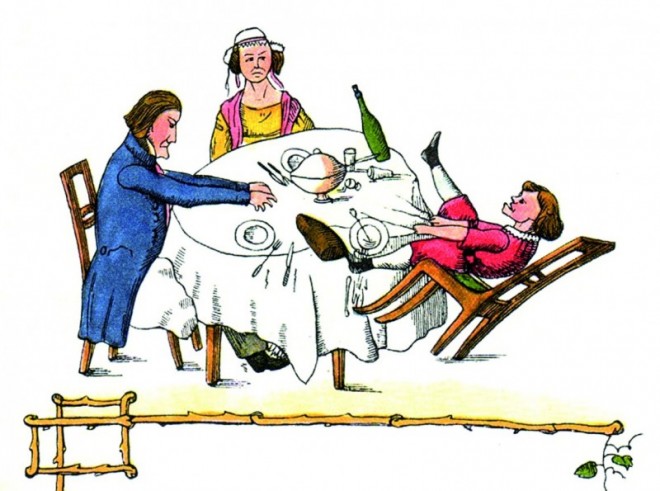

"Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will?"

Vom "Phenylisopropylamin" zu den sympathomimetischen Aminen

Am Beginn der Geschichte moderner Psychostimulanzien steht eine Verbindung, die zunächst "Phenylisopropylamin" genannt wurde und später die Bezeichnung Amphetamin erhielt. Die Erstdarstellung dieser Substanz erfolgte durch den Chemiker Lăzar Edeleanu im Rahmen einer bei A. W. von Hofmann an der Universität Berlin angefertigten Doktorarbeit, deren Ergebnisse 1887 in den "Berichten der Deutschen Chemischen Gesellschaft" veröffentlicht wurden. Die von Benzaldehyd und Propionsäure ausgehende und über ein Methacrylat als Zwischenprodukt verlaufende Synthese war rein chemisch motiviert - es ging um die Auslotung von Möglichkeiten an sich schon bekannter Reaktionen, insbesondere der Perkin-Reaktion. Für das "Phenylisopropylamin" gab es dann etwa 40 Jahre lang keine praktische Verwendung.

Lăzar Edeleanu (1861 – 1941) war Rumäne jüdischer Abstammung. International bekannt wurde er durch die Entwicklung eines Solventextraktionsverfahrens zur Entfernung unerwünschter aromatischer Verbindungen aus Rohölen. Zur industriellen Nutzung dieses Verfahrens wurde bereits vor dem Ersten Weltkrieg auf Betreiben der Berliner Diskonto-Gesellschaft (die später in der Deutschen Bank aufging) eine Verwertungsgesellschaft gegründet die heutige Edeleanu Raffinerietechnik des zum ThyssenKrupp-Konzern gehörenden Anlagenbauers Uhde.

1887, im Jahr der Veröffentlichung von Edeleanus Synthese, wurde in Europa die Isolierung des Alkaloids Ephedrin bekannt. Spätere Untersuchungen zeigten, dass Ephedrin als Phenylpropylamin das gleiche chemische Grundgerüst wie Amphetamin besitzt. Ab 1895 begannen Untersuchungen zur blutdrucksteigernden Wirkung von Nebennierenmarkextrakten, die zur Isolierung, Strukturaufklärung und Synthese des Hormons Adrenalin führten, das sich aufgrund seiner Phenylethylamin-Struktur dem Ephedrin konstitutionell verwandt erwies. Das Wissen über die Struktur-Wirkungs-Beziehungen sympathomimetischer Phenylalkylamine wurde 1910 in einer klassischen Arbeit von Barger und Dale zusammengefasst. In der Literatur findet sich häufig die Behauptung, dass bereits in dieser Arbeit die Verwandtschaft von Amphetamin mit Adrenalin herausgestellt worden sei. Bei sorgfältiger Durchsicht ließ sich aber keine Bestätigung für diese Auffassung finden.

Beginn einer Karriere: Amphetamin als Arzneimittel

Den Anstoß für die Arzneikarriere des Amphetamins gaben ab 1927 aufgenommene chemische und pharmakologische Untersuchungen von Gordon Alles, einem jungen Biochemiker, der gerade sein Studium am Californian Institute of Technology beendet hatte. Auf Alles geht auch der Name "Amphetamin" zurück, der von A lpha-M ethylph enet hylamin abgeleitet ist. Ziel seiner Forschungen war es, einen Ersatzstoff für Ephedrin – damals ein hochaktueller und teurer Arzneistoff – zu finden. Dabei entwickelte er eine neue Amphetaminsynthese, für die er ein Patent erlangen konnte, das später an das Unternehmen Smith, Kline und French (SKF) ging. 1932/33 brachte SKF mit dem "Benzedrine-Inhaler", einem Inhalationsstift zur nasalen Schleimhautabschwellung, ein erstes Amphetamin-Präparat auf den Markt. Um den kommerziellen Erfolg zu sichern, wurden weitere Indikationen gesucht und gefunden, u. a. Narkolepsie und depressive Störungen. Aber auch das der Substanz eigene Missbrauchspotenzial blieb nicht lange verborgen. 1937 berichtete der Psychiaters Charles Bradley erstmals über die Wirkung von Amphetamin auf das Verhalten von Kindern.

Wirkungen auf kindliches Verhalten – ein Überraschungsbefund

Bradley war ärztlicher Leiter einer Einrichtung, die sich "dem Wohl emotional beeinträchtigter Kinder" widmete. Zu den diagnostischen Untersuchungen, die Bradley häufig durchführte, gehörte die Pneumoenzephalographie. Es handelt sich dabei um ein sehr risikoreiches und schmerzhaftes radiologisches Verfahren zur Darstellung der Hirnventrikel, bei dem Liquor cerebrospinalis entnommen und durch Luft ersetzt wird. (Das Verfahren ist inzwischen obsolet.) Bradley wollte überprüfen, ob Amphetamin die nach Pneumoenzephalographie auftretenden Beschwerden reduzieren kann. Seine Hypothese war, dass Amphetamin als stimulierende Substanz eventuell geeignet ist, die Liquorproduktion anzuregen. Dies ließ sich aber nicht bestätigen. Die Arbeit von 1937 brachte vielmehr einen völlig unerwarteten Befund: Von den 30 Kindern mit unterschiedlichen Verhaltensstörungen, die morgens jeweils 20 mg Amphetamin erhielten, zeigte die Hälfte spektakuläre Verbesserungen schulischer Leistungen. Bei einer anderen, damit nicht deckungsgleichen Hälfte der Kinder führte die Gabe der als stimulierend bekannten Substanz paradoxerweise zu "emotionaler Dämpfung ohne Verlust von Interessen". Diese überraschenden Beobachtungen ließen sich nur machen, weil die Kinder vor und nach der Medikationsperiode einer sorgfältigen pädagogischen Diagnostik unterzogen wurden.

Konzepte hyperkinetischer Störungen im Wandel der Zeit

Nach heutigem Verständnis besteht das Hyperkinetische Syndrom aus den Kernsymptomen Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und Impulsivität, die (im typischen Fall) gemeinsam auftreten und sich situationsübergreifend auf unterschiedliche kindliche Lebensbereiche wie Familie, Schule und Gleichaltrigengruppe auswirken. Es fällt nach dem internationalen Diagnoseschlüssel ICD-10 unter "Hyperkinetische Störungen" (F90.-); nach dem von der American Psychiatric Association herausgegebenen Diagnosesystem DSM-IV-TR ist es als Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung zu klassifizieren.

Auffälligkeiten, die mehr oder weniger dem Hyperkinetischen Syndrom ähneln, waren Ende des 19. Jahrhunderts eher Gegenstand der Pädagogik als der Medizin. Im Verlauf des frühen 20. Jahrhunderts gewannen medizinische Konzepte an Dominanz. Häufig zitiert wird eine 1902 veröffentlichte Arbeit des Engländers G. Still, der einen "Defekt der moralischen Kontrolle" auf der Grundlage einer pathologischen Disposition (Diathese-Modell) als entscheidend ansah.

Nach der Grippeepidemie zu Ende des Ersten Weltkriegs, die oft mit Hirnhautentzündung und postenzephalitischen Folgezuständen wie neurologischen Störungen und motorischer Hyperaktivität einherging, rückten ätiologische Modelle in den Vordergrund. Diesen zuzurechnen ist auch Chorea minor (Veitstanz), eine neurologische Manifestation des rheumatischen Fiebers, der zeitweise vor allem in der deutschsprachigen Literatur ursächliche Bedeutung beigemessen wurde.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs standen subtile, morphologisch nicht fassbare Hirnschädigungen als Ursache von Verhaltensstörungen im Vordergrund, die unter Bezeichnungen wie "Minimal brain damage" oder "Minimal brain dysfunction" zusammengefasst wurden. Das Hyperkinetische Syndrom (Hyperkinetische Impulsstörung) als eigenständige diagnostische Kategorie wurde erstmals von Maurice Laufer, einem Mitarbeiter von Charles Bradley, im Jahr 1957 beschrieben und in dieser Form in die diagnostischen Manuale aufgenommen.

Rezeption von Störungskonzepten im Spiegel der Literatur

Die rückblickende, von einem heutigen Syndromverständnis ausgehende Perspektive, wie sie hier und in vielen Übersichtsarbeiten eingenommen wird, legt eine historische Kontinuität nahe, die aber nicht unbedingt den historischen Tatsachen entsprechen muss. Aus diesem Grund wurde überprüft, welchen Stellenwert die hier angesprochenen Konzepte in ihrer Zeit hatten. Dazu wurden mithilfe von "Google books" im Volltext recherchierbare Bücher (deutsch/englisch) auf das gemeinsame Auftreten der Begriffe "unaufmerksam" und "hyperkinetisch" bzw. "hyperaktiv" überprüft und die "Treffer" nach Zeiträumen, die sich aus der Konzeptualisierungsgeschichte ableiten, zusammengefasst.

Bei aller methodischen Kritik, die hier angebracht wäre, lässt sich sagen, dass hyperkinetische Störungen erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem Thema wurden, das breite Resonanz fand. In der zusätzlich ausgewerteten deutschsprachigen Lehrbuchliteratur (Pädiatrie, Pharmakologie) werden minimale zerebrale Dysfunktionen und hyperkinetische Störungen erstmals um 1980 behandelt, zunächst oftmals nebeneinander und ohne deutliche begriffliche Abgrenzung.

Was hat die Einführung der Stimulanzientherapie zusätzlich begünstigt?

Ende der 1950er Jahre waren mit den Arbeiten von Bradley und Laufer die Voraussetzungen zur Etablierung der Stimulanzientherapie hyperkinetischer Störungen grundsätzlich gegeben. Mit der erfolgreichen Einführung des Antipsychotikums Chlorpromazin im Jahr 1952 und der zunehmenden Akzeptanz biologischer Konzepte in der US-amerikanischen Psychiatrie erschien das "Umfeld" dafür günstig. Und für den paradox erscheinenden Befund, dass "überschießendes" hyperkinetisches Verhalten durch stimulierende Medikamente gedämpft werden könne, fanden sich theoretische Erklärungsversuche wie das Eysenck’sche Drogenpostulat. Danach erhöhen zentral stimulierende Wirkstoffe das allgemeine Erregungsniveau im Zentralnervensystem (Arousal), was bei reizhungrigen Menschen mit niedrigem Arousal zur Normalisierung des Erregungs-Hemmungs-Gleichgewichts führt.

Andererseits gab es aber noch zu wenig Erfahrung mit dem Einsatz von Psychopharmaka im Kindesalter, und gegen Amphetamin – das zur "Leitdroge" der Beatnik-Ära wurde – erschienen Vorbehalte durchaus angebracht. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, wenn die pharmazeutische Industrie zunächst Abstand von der Propagierung von Amphetamin zur Behandlung hyperkinetischer Störungen nahm. Entscheidend für die Zulassung von Psychostimulanzien "zur Anwendung bei Kindern mit Verhaltensproblemen" durch die Food and Drug Administration (FDA) waren staatliche Programme zur Förderung der pädiatrischen Psychopharmakologie, die ab 1958 vom National Institute of Mental Health initiiert wurden.

Als besonders bedeutsam für die Durchsetzung dieses Therapieprinzips erwies sich schließlich die Einführung von Methylphenidat, die in Europa im Jahr 1954 erfolgte. Damit stand ein Präparat zur Verfügung, das nicht mit der "Problemgeschichte" des Amphetamins belastet war. Als eines der derzeit am häufigsten verordneten Arzneimittel des Kindesalters ist es Gegenstand eigener Kontroversen.

Versuch eines Fazits

Zur eingangs aufgeworfenen Frage, wie hyperkinetische Störungen und die Therapie mit Psychostimulanzien zusammenfanden, lassen sich als Ergebnis historischer Betrachtung folgende Aussagen treffen:

1. Die (Wieder-)entdeckung des Amphetamins und dessen Einführung in die Therapie waren Voraussetzung für den überraschenden Befund der Wirksamkeit von Psychostimulanzien bei Kindern mit "Problemverhalten" (C. Bradley, 1937).

2. Die von M. Laufer (1957) beschriebene "hyperkinetische Impulsstörung" korrespondiert mit den bei Kindern beobachteten Amphetaminwirkungen und etablierte, durch weitere Faktoren begünstigt, ein spezifisches Störungsbild, das andere Konzepte obsolet machte.

3. Die Aufnahme des Störungsbildes in Krankheitsklassifikationssysteme (DSM, ICD) erleichterte die Diagnosestellung einer Hyperkinetischen Störung und förderte damit gleichzeitig die Verordnung von Psychostimulanzien als spezifische Therapie.

Über der Befassung mit Psychostimulanzien sollte nicht vergessen werden, dass es weitere, nicht medikamentöse Therapieoptionen gibt und dass die Abgrenzung von normalem kindlichen Verhalten schwierig sein kann. Wir Erwachsenen sind gefordert, auch "lebhafte" Kinder zu ertragen.

* Der Beitrag ist die Ausarbeitung eines Referats, das der Autor auf dem 39. Internationalen Kongress für Geschichte der Pharmazie im September 2009 in Wien hielt.

Literatur

Edeleano [sic!] L. Ueber einige Derivate der Phenylmethacrylsäure und der Phenylisobuttersäure. Ber Dtsch Chem Ges 20;1887:616 – 622.

Terres EL. Edeleanu zum 70. Geburtstag. Z Angew Chemie 44;1931:749 – 750.

Barger G, Dale H. Chemical Structure and Sympathomimetic Action of Amines. J Physiol 41;1910:19 – 59.

Bradley C. The Behavior of Children Receiving Benzedrine. Am J Psychiatry 94;1937:577 – 585.

Brown W. Charles Bradley, M.D., 1902-1979. Am J Psychiatry 155;1998:968.

Laufer M, Denhoff E. Hyperkinetic Behavior Syndrome in Children. J Pediatr 50;1957:463 – 474.

Eysenck HJ. Drugs and Personality. J Ment Sci 103;1957:119 – 131.

Weber R. Die Ritalin-Story. Dtsch Apoth Ztg 141;2001:1091– 1093.

Kretschmer E. Medizinische Psychologie. Leipzig 1926, 3. Aufl., S. 48 f.

Autor

Dr. Klaus Mayer. Ltd. Pharmaziedirektor a. D.

Am Damsberg 114,

55130 Mainz

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.