- DAZ.online

- DAZ / AZ

- DAZ 13/2014

- Was uns steuert

Hormone

Was uns steuert

Ein Überblick über die Welt der Hormone

All dies geschieht feinst kontrolliert, wobei der Ort der Bildung der Hormone und die Adresse für die Nachrichtenüberbringung oft weit voneinander entfernt liegen. Das durch Hormone gesteuerte Informationsnetzwerk ist so komplex, dass es mit der Endokrinologie einer Spezialausbildung bedarf, um bei Fehlfunktionen angemessen zu korrigieren. Aber Korrekturen sind möglich, weshalb es wichtig ist, sich auch als Apothekerin oder Apotheker mit diesem Thema zu beschäftigen.

Das erste „Hormon“ wurde 1902 von William Bayliss und Ernest Starling gefunden. Sie stellten sich damals die Frage, welche Signale die Bauchspeicheldrüse dazu veranlassen, mit ihrer sekretorischen Funktion zu beginnen. Um die Hypothese zu prüfen, dass dies durch neuronale Wechselwirkungen geschieht, durchtrennten sie bei einem lebenden Kaninchen komplett die Nervenanbindung des Pankreas. Dann stimulierten sie den Zwölffingerdarm mit Säure und stellten verwundert fest, dass das Pankreas zu sezernieren begann. Offensichtlich waren hierfür nicht durch Nerven vermittelte elektrische Reize verantwortlich, sondern Botenstoffe, die über die Blutbahn zur Bauchspeicheldrüse gelangten. Den chemischen Botenstoff, den Bayliss und Starling mit ihrem Experiment identifizierten, nannten sie Secretin. Erst 1905 führte Ernest Starling für derartige Moleküle den Begriff „Hormone“ ein.

Das heutige Verständnis über die hormonelle Signaltransduktion geht auf die Arbeiten von Earl W. Sutherland zurück, der dafür 1971 den Nobelpreis für Medizin und Physiologie erhielt. Aus diesen Arbeiten ergaben sich die drei grundlegenden Charakteristika von Hormonen:

- Hormone sind chemische Botenstoffe, die in den spezialisierten Geweben der Hormondrüsen gebildet werden.

- Hormone werden direkt ins Blut abgegeben und gelangen über diesen Weg an ihren Wirkungsort.

- Hormone vermitteln Informationen, die die Zielzellen dazu veranlassen, ihr Aktivitätsspektrum umzustellen und an neue Gegebenheiten anzupassen.

Teil eines komplexen Steuerungsapparates

Das Hormonsystem bildet zusammen mit dem Nervensystem und dem Immunsystem ein übergeordnetes Steuerungssystem, das die prinzipielle Ordnung in einem multizellulären Organismus sicherstellt. Offensichtlich funktionieren diese drei Ordnungs- und Kommunikationssysteme nicht isoliert nebeneinander. Sie greifen vielfältig ineinander, um lebenswichtige Informationen zu übermitteln und zu verarbeiten. In der „Psycho-Neuro-Endokrino-Immunologie“ (PNI) hat dieses übergeordnete Steuerungssystem mittlerweile seine wissenschaftliche Heimat gefunden. Hier werden das Hormon-, das Nerven- und das Immunsystem nicht mehr getrennt betrachtet. Vielmehr wird in dieser noch jungen Wissenschaft die gegenseitige Beeinflussung der Systeme erforscht. Die menschliche Physiologie wird als Resultat eines komplexen „Netzwerks“ gesehen. Denn immer klarer wird, dass Psyche, Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem in sehr viel engerem Informationsaustausch untereinander stehen, als man bis vor wenigen Jahren angenommen hatte.

Hormone: Ursprung und Ziel

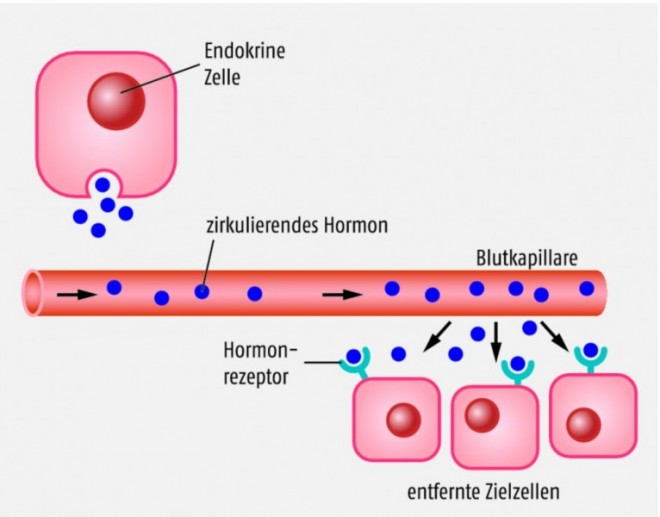

Hormone sind Signalmoleküle, die von Drüsen oder Gewebeverbänden produziert und sezerniert werden und die über das Gefäßsystem oft weite Strecken zurücklegen, um anderen Zellen eine wichtige Botschaft zu übermitteln. Je nach dem, ob die Hormone in Drüsen oder Gewebeverbänden produziert werden, spricht man von Drüsenhormonen oder Gewebshormonen.

„Klassische“ Hormone werden in Drüsen produziert und deshalb auch als glanduläre Hormone bezeichnet. Sie können auch durch Neurosekretion entstehen, also z.B. durch Absonderung aus dem Hypothalamus im Zwischenhirn. Ihre Wirkung erfolgt erst nach Freisetzung in den Blutkreislauf und anschließendem Transport zum Zielorgan bzw. Zielgewebe (= endokrin). Endokrine Drüsen sind z.B. die Hypophyse (Hirnanhangsdrüse), die Schilddrüse, die Nebenschilddrüse, die Nebenniere, die Epiphyse. Organe, die endokrines Gewebe enthalten, sind beispielsweise die Bauchspeicheldrüse, das Ovar und die Hoden, die Leber, die Nieren und die Verdauungsorgane.

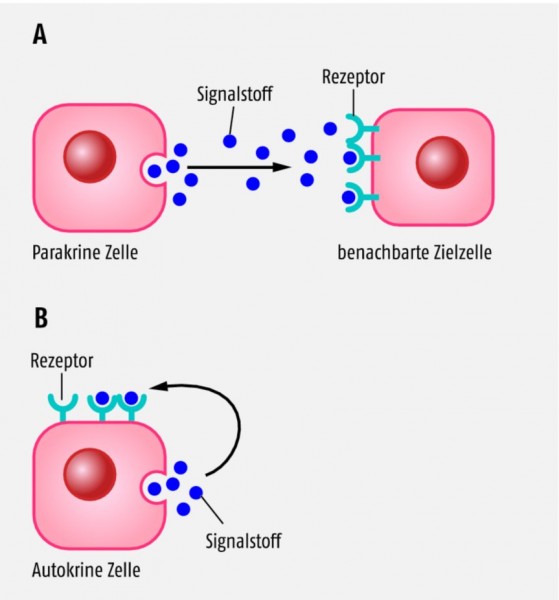

Gewebshormone (aglanduläre Hormone) wirken am Ort der Produktion entweder parakrin, indem sie an Nachbarzellen abgegeben werden, wo sie dann auch ihre Wirkung entfalten, oder autokrin, indem die Hormone ihre Wirkung schon innerhalb der produzierenden Zelle selbst entwickeln. Hormonell aktive Gewebe sind z.B. die Nieren, die Plazenta, die Lunge, die Haut, das Fettgewebe und der Magen-Darm-Trakt (insbesondere die Dünndarmschleimhaut).Die Kommunikation mithilfe von Drüsenhormonen bezeichnet man als endokrine Signalübermittlung (Abb. 1), ein Begriff, der auch die Fachdisziplin „Endokrinologie“ geprägt hat.

Davon abzugrenzen sind parakrine oder autokrine Signalübertragungsmechanismen (Abb. 2), die eine Kommunikation zwischen Zellen in einem sehr eng umschriebenen Areal sicherstellen. Sie sind beispielsweise ganz typisch für die immunologische Kommunikation, weshalb auch eine Therapie mit Zytokinen oder Interferonen deutlich schwieriger ist als eine Hormontherapie. Denn Hormone parenteral zu applizieren, die sich dann auf den Weg begeben, um ihren natürlichen Rezeptor zu finden, ist nahezu physiologisch. Ein Zytokin zu infundieren, ist hingegen hoch artifiziell, da diese Moleküle natürlicherweise kaum Wege im Körper zurücklegen, sondern dort wirken, wo sie freigesetzt werden.

Hormone und ihre Rezeptoren

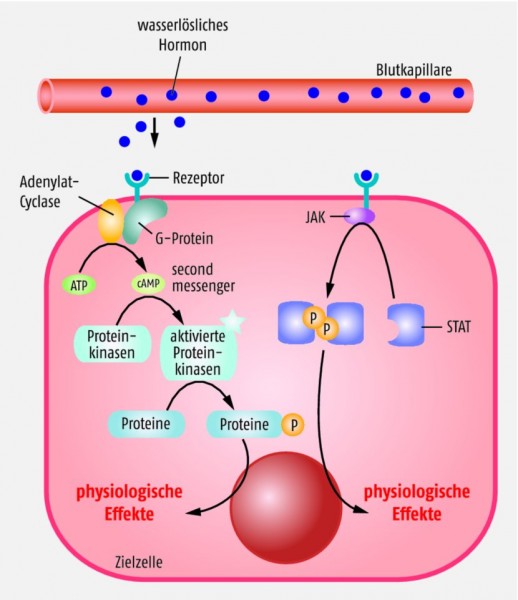

Nur solche Zellen sind für ein Hormon responsiv, die einen passenden Rezeptor besitzen. Diese Rezeptoren sind meist in die Zytoplasmamembran eingebettet und fungieren als bifunktionelle Moleküle. Nach außen hin formen sie eine spezifische Bindestelle für ein bestimmtes Hormon. Dort können die Hormone andocken und ihre Botschaft übermitteln, ohne in die Zelle eindringen zu müssen. Im Zellinneren besitzen membranständige Hormonrezeptoren Strukturmotive, an die Adapterproteine andocken können, um die hormonell übermittelte Information aufzunehmen und innerhalb der Zelle weiterzuleiten (Abb. 3).

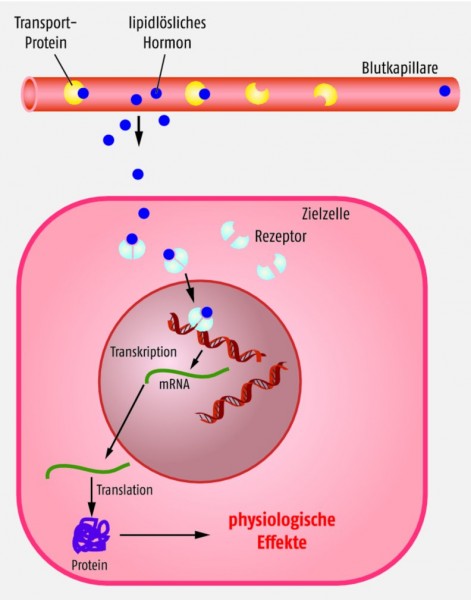

Einige Rezeptoren befinden sich aber auch im Zytoplasma einer Zelle. Um von dem Hormon erreicht werden zu können, müssen die Hormone chemisch so beschaffen sein, dass sie die Zytoplasmamembran überwinden können. Damit solche Hormone nicht in allen möglichen Zellen verschwinden, in denen gar kein entsprechender Rezeptor vorhanden ist, werden diese Hormone zusammen mit Transportproteinen auf die Reise geschickt (Abb. 4).

Am Rande soll noch erwähnt sein, dass es bei Säugern noch ein weiteres hormonelles System gibt. Hierbei handelt es sich um das Pheromon-System. Pheromone sind in aller Regel flüchtige Botenstoffe, die Signale, z.B. Sexuallockstoffe, an fremde Organismen senden.

Vier Stoffklassen von Hormonen

Hormone lassen sich aufgrund ihrer chemischen Charakteristika einteilen in

- Protein-/Peptidhormone,

- Terpenoid-/Steroidhormone,

- Aminosäurederivate,

- Fettsäurederivate.

Zu den Protein-/Peptidhormonen gehören beispielsweise die Hormone, die die Fortpflanzung (Gonadotropine), den Blutzuckerspiegel (Insulin, Glucagon) oder den Blutdruck (Angiotensin) regeln. Auch die Freisetzungshormone (Releasing-Hormone = RH, Liberine), die z.B. die Produktion für die Gonadotropine (FSH, LH) oder das Wachstumshormon (GH) steuern, gehören zu den Protein-/Peptidhormonen, ebenso die Hormone, die den Appetit regeln (Leptin, Neuropeptid Y).

Synthetisiert werden diese Hormone am ribosomalen Protein-Synthese-Apparat in der Art, dass sie noch während der Synthese durch die Membran des endoplasmatischen Retikulums (ER) geschoben werden, um in Richtung Sekretion kanalisiert zu werden. Im ER werden fast alle diese Hormone noch umfänglich posttranslational modifiziert: Das Signalpeptid wird abgespalten, das eigentliche Hormon wird durch Prohormonkonvertasen aus dem Vorläuferpeptid ausgeschnitten, weitere Aminosäuren können C-terminal entfernt werden, oder es werden endständige Aminosäuren, z.B. Glutaminsäure oder Glycin, modifiziert.

Als Proteine sind diese Hormone im Wesentlichen hydrophil. Nach der Sekretion können sie daher nicht wieder in eine Zelle eindringen, um ihre Botschaft dort zu übergeben. Daher interagieren Peptidhormone immer mit spezifischen Rezeptoren, die als transmembranäre Proteine eine Bindestelle auf der Zell-Außenseite für das Hormon und Bindungsstellen im Zellinnern für verschiedene Adaptermoleküle besitzen (s.o). Second-messenger-Systeme leiten dann die Information weiter, wobei häufig durch ein Umschalten der Transkription neue Programme gestartet werden.

Zu den Terpenoid-/Steroidhormonen zählen die Östrogene, die Gestagene und das Testosteron ebenso wie die Corticosteroide und das Aldosteron. Diese Moleküle werden über den Mevalonsäureweg synthetisiert, der zunächst zum Cholesterin führt. Diese wichtige Zwischenstufe wird dann weiter zu den Steroidhormonen modifiziert. Diese Hormone können aufgrund ihres lipophilen Charakters die Zellmembran passieren und gelangen so ins Zytoplasma, wo sie ihren Rezeptor finden und dann in Form eines Hormon-Rezeptor-Komplexes im Zellkern als Transkriptionsfaktor fungieren.

Prominente Vertreter aus der Gruppe der Aminosäurederivate sind die Schilddrüsenhormone Triiodthyronin und Thyroxin sowie die als Catecholamine bezeichneten Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin, die alle von der Aminosäure Tyrosin abgeleitet sind. Adrenalin war übrigens das erste Hormon, das isoliert und dessen Struktur bestimmt werden konnte. Bereits 1901 isolierte es der japanisch-amerikanische Chemiker Jokichi Takamine (1854– 1922) aus der Nebenniere und nannte es damals Epinephrin. Kurze Zeit später wurde dieser Stoff als Hormon erkannt. Die Catecholamine sind einerseits Hormone, andererseits Neurotransmitter im Zentralnervensystem und vegetativen Nervensystem. Sie wirken immer über G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, entweder den Adrenozeptoren oder den Dopamin-Rezeptoren.

Ebenfalls zur Gruppe der Aminosäurederivate gehören das Melatonin und das Serotonin, deren gemeinsame Vorstufe die Aminosäure Tryptophan ist. Melatonin wird von den Pinealozyten in der Zirbeldrüse (Epiphyse) aus Serotonin produziert und steuert den Tag-Nacht-Rhythmus des menschlichen Körpers. Die Dipeptide Triiodthyronin und Thyroxin können wegen des geringen Molekulargewichts und des schwach lipophilen Charakters durch die Zellmembranen diffundieren und so direkt im Zellkern der Zielzelle den gewünschten Effekt induzieren.

Vertreter der Fettsäurederivate sind z.B. Prostaglandine, Leukotriene, Thromboxane, die an spezifische Rezeptoren binden und wichtige Mediatoren des sogenannten lipid signalling darstellen.

Die Regulation des Hormonsystems

Bis heute sind etwa 150 verschiedene Hormone bekannt. Man vermutet aber, dass mindestens 1000 dieser Botenstoffe existieren und unbemerkt aber wirkungsvoll dafür sorgen, dass in unserem Körper alles richtig funktioniert.

Natürlich sind alle Hormone extrem wichtig. Würde man uns aber nach dem wichtigsten Hormon fragen, so würden wir rein subjektiv das Insulin nennen – galt doch der Diabetes bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts als tödliche Erkrankung für Tausende von Patienten.

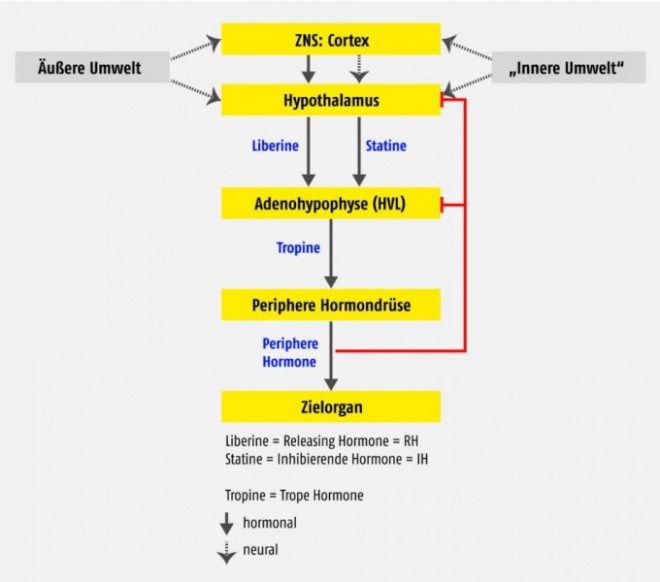

Ganz offensichtlich ist die hormonelle Kommunikation extrem genau reguliert. Dabei ist diese Regulation prinzipiell genetisch fixiert. Ganz entscheidend wird sie aber auch durch Umweltfaktoren modifiziert (Abb. 5).

Die hormonelle Steuerung unterliegt einem hierarchischen Prinzip, indem „übergeordnete Drüsen“ die Sekretion anderer Drüsen steuern. Durch Rückkopplung ist die Regulation selbstlimitierend.

Der Hypothalamus

Die oberste Instanz im Hormonsystem nimmt der Hypothalamus ein. Dieser hält engen Kontakt zur nahegelegenen Großhirnrinde und verarbeitet alle von dort kommenden Reize, z.B. Wärme-Kälte-Empfindung und typische Sinneseindrücke wie optische und akustische Wahrnehmungen. Auch unsere Gefühle und Gedanken, die im limbischen System erfasst werden, beeinflussen das Hormonsystem, da der Hypothalamus auch dieses System steuert.

Im Hypothalamus werden die Liberine Corticotropin-RH, FSH/LH-RH, Melanotropin-RH, Prolactin-RH, Somatropin-RH und Thyreotropin-RH produziert. Ferner sezerniert der Hypothalamus bei Bedarf die Statine (Release-Inhibiting-Hormone, IH) Prolactin-IH (= Dopamin) und Somatotropin-IH (= Somatostatin).

Die Hypophyse

Die zweitoberste Instanz im hormonellen System ist die Hypophyse, die zugleich die wichtigste Hormondrüse des Organismus ist. Die Hypophyse besteht aus einem Vorderlappen und einem Hinterlappen und hat zwei Aufgaben zu erfüllen:

- Sie kann endokrine Signale zur Produktion von Hormonen an andere Hormondrüsen weiterleiten. Das geschieht, indem sie sogenannte „trope“ Hormone produziert. Diese werden über die Blutbahn an die entsprechenden Organe weitergeleitet und übergeben dort den Befehl zur Produktion des eigentlich vom Organismus benötigten Hormons. Beispiele dafür sind die Gonadotropine (LH, FSH), die Vorgänge in den Eierstöcken und Hoden anregen, das Adrenocorticotrope Hormon (ACTH), das die Nebenniere ansteuert, oder das Thyreotropin (TSH), das die Schilddrüse kontrolliert.

- Sie kann auch Hormone produzieren, die direkt ihre regulierende Wirkung ausüben, z.B. das Wachstumshormon Somatotropin (STH) und das Vasopressin (ADH = Antidiuretisches Hormon), das zur Regulierung des Wasserhaushalts in der Niere notwendig ist. Ferner die Melanotropine (MSH), die an Melanocortinrezeptoren binden und diese aktivieren. MSH regulieren in den pigmentbildenden Melanozyten die Melaninsynthese sowie die Melanozytenexpansion. Zudem begrenzen sie die Fieberreaktion und sind an der Regulierung von Hunger und sexueller Erregung beteiligt. Auch das Lipotropin (LPH) stimuliert nach Spaltung die Melanozyten zur Melanin-Synthese. Ferner wird es zu Peptiden gespalten, sodass u.a. die Endorphine und das met-Enkephalin entstehen. Und Prolactin (PRL) stimuliert das Wachstum der Brustdrüse im Verlauf einer Schwangerschaft und die Milchsekretion (Laktation) während der Stillzeit.

Der Hypophysenvorderlappen (Adenohypophyse) synthetisiert die Melanotropine (MSH), das Adrenocorticotrope Hormon (ACTH), das Lipotropin (LPH), Thyreotropin (TSH), Prolactin (PRL), Lutropin (LH), Follitropin (FSH) und Somatotropin (STH). Im Hypophysenhinterlappen (Neurohypophyse) werden Oxytocin und Vasopressin (ADH) synthetisiert.

Weitere Hormondrüsen

Endokrine Drüsen, die auf Befehl der Hypophyse ihre Hormone produzieren, sind insbesondere die Schilddrüse (Thyreoidea), die Nebennieren und die Keimdrüsen des Mannes (Testis) und der Frau (Ovar).

Zu den Hormondrüsen, die nicht durch die Hypophyse gesteuert werden, gehören

- die Bauchspeicheldrüse, die als Reaktion auf Nahrungsaufnahme die Hormone Insulin und Glucagon produziert und so den Blutzuckerspiegel kontrolliert,

- die Zirbeldrüse (Epiphyse), die das Hormon Melatonin produziert und so u.a. die „innere Uhr“ steuert,

- das Nebennierenmark, wo die Hormone Adrenalin und Noradrenalin produziert werden, um in Gefahren- und Stresssituationen adäquat reagieren zu können.

Der Tag mit einem Blick auf die Hormone

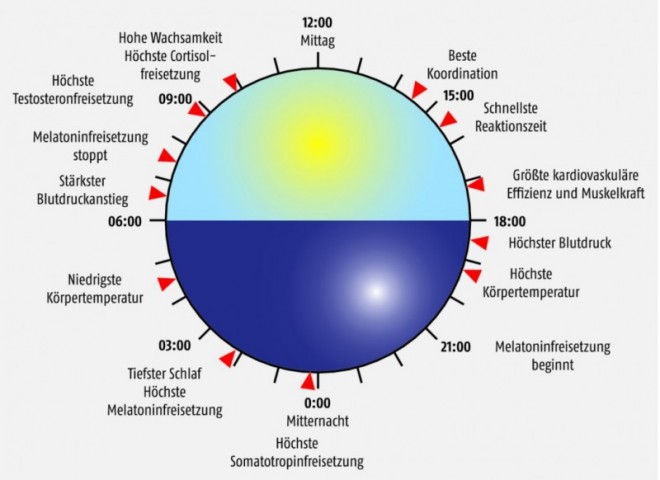

Hormone steuern lebenswichtige Funktionen rund um die Uhr. Dabei ändert sich die Konzentration der einzelnen Hormone und deren Gesamtzusammensetzung ständig.

Viele physiologische Funktionen, wie Körpertemperatur, Blutdruck und Hormonsekretion, unterliegen einem zirkadianen Rhythmus. Die „innere Uhr“ ist beim Menschen im Nucleus suprachiasmaticus (NSC) des Hypothalamus angesiedelt und wird u.a. über das Tageslicht gesteuert, das über Photorezeptoren in der Retina aufgenommen wird. Vom NSC gelangt das Signal, vermittelt durch Adrenalin, in die Epiphyse (Zirbeldrüse) und steuert in den Pinealzellen die Bildung von Melatonin aus L-Tryptophan: Ist es hell, wird wenig Melatonin gebildet, während bei Dunkelheit die Melatonin-Expression steigt. Außer, dass Melatonin für einen tiefen, geregelten Schlaf sorgt, hat es vielfältige Effekte auf die Hypophysen-Gonaden-Achse, auf das Immunsystem, den Appetit und das Körpergewicht. Wenn in den Morgenstunden die Sonne durch die Augenlider scheint, sinkt die Melatoninausscheidung, und man wird schneller wach. Im Winter, wenn das Tageslicht hingegen kurz und weniger hell ist, bleiben die Melatoninspiegel auch tagsüber erhöht, und man fühlt sich schläfrig und neigt zu Depressionen. Im Laufe der Jahre nimmt die Melatonin-Produktion des Körpers ab, was dann dazu führt, dass ältere Menschen unter Schlafstörungen oder auch unter „seniler Bettflucht“ leiden. Ob Melatoninpillen beispielsweise gegen Jetlag helfen, ist aber umstritten.

Nachtschweiß und Hitzewallungen

Für einige ist die Nachtruhe dadurch gestört, dass sie unter Nachtschweiß leiden. Vermehrtes Schwitzen ist, da es offensichtlich bei den meisten nicht die Regel ist, ein Signal, das es zu beachten gilt. Beispielsweise kann eine Schilddrüsenüberfunktion starkes Schwitzen auslösen. Vielfach leiden Frauen in den Wechseljahren unter Hitzewallungen, und das mitunter auch nachts. Außerdem kann ein Diabetes die Schweißproduktion beeinflussen.

Ein besonders wichtiger Hormonproduzent ist die Schilddrüse. Ihre Hormone Thyroxin (T4) und Triiodthyronin (T3) regulieren den Stoffwechsel des Körpers und sind an zahlreichen anderen Abläufen im Körper wesentlich beteiligt. Bildet die Schilddrüse aus unterschiedlichen Gründen zu viel Schilddrüsenhormone, treten Beschwerden auf, die es zu beachten gilt. Denn eine solche Überproduktion kann Autoimmunerkrankungen wie die Basedow-Krankheit auslösen. Innere Unruhe, erhöhte Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen und Schlaflosigkeit gehören zu den typischen Anzeichen, ebenso vermehrtes Schwitzen, Nachtschweiß, ein rascher Pulsschlag oder ein leichtes Zittern. Mit Medikamenten ist eine Hyperthyreose meist sehr gut zu behandeln. Gesteuert wird die Schilddrüsenfunktion über Thyreotropin, das physiologisch vor allem während der Nacht freigesetzt wird.

Nachtschweiß in den Wechseljahren wird durch die meist abrupte Umstellung in der Produktion der weiblichen Geschlechtshormone wie Progesteron und Östrogen verursacht. Sinkt der Östrogenspiegel, steigen relativ dazu Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin. Das ist einer der Gründe für vor allem nächtliche Hitzewallungen und Schweißausbrüche. Diese lästigen Effekte durch eine unkritische Substitution der ausbleibenden Hormonproduktion zu lindern, ist aus guten Gründen heute nicht mehr die Methode der ersten Wahl. Andererseits muss man sich vor einer Hormonsubstitution aber auch nicht fürchten, wenn die Beschwerden so gravierend sind, dass man von einer medizinischen Indikation sprechen kann.

Mitunter klagen übrigens auch Männer über Nachtschweiß, wenn sich bei einigen von ihnen alterstypische Hormonschwankungen einstellen und z.B. der Testosteronspiegel sinkt.

Ein Diabetes mellitus kann ebenfalls Nachtschweiß auslösen. Dies ist ein Zeichen einer nächtlichen Unterzuckerung, die heute als deutlich gefährlicher eingeschätzt wird als eine kurzzeitige Hyperglykämie. Daher sollten ein durchnässter Schlafanzug und feuchtes Bettzeug am Morgen als ernstzunehmendes Warnzeichen verstanden werden, auf das man unverzüglich reagieren sollte. Denn gerade im Falle einer nächtlichen Unterzuckerung sind die Warnzeichen transient. Warum das so ist, ist noch nicht verstanden.

Wen(n) der Hunger quält

Wer zu wenig schläft, setzt Speck an. Denn Schlafmangel wirkt sich direkt auf die Ausschüttung der Hormone aus, die den Appetit steuern. So sinkt die Glucosetoleranz, und das Diabetesrisiko wird erhöht. Außerdem verändert sich die Ausschüttung des Hunger-Hormons Leptin. Daher gilt: Je weniger man schläft, umso höher ist das Risiko, Übergewicht zu entwickeln!

Während des Schlafs wird zusätzlich das menschliche Wachstumshormon (hGH) vermehrt ausgeschüttet, das zu Fettabbau und Muskelaufbau führt. Ungefähr fünf pulsatile Somatotropin-Ausschüttungen erfährt ein Erwachsener pro Tag, wobei allerdings ca. 75 % der Gesamt-Tagesmenge kurz nach dem Einschlafen produziert wird. Steigert man die nächtliche Sekretion zusätzlich durch einen Proteinshake vor dem Einschlafen und verzichtet auf abendliche kohlenhydratreiche Snacks, ist sogar etwas dran am Slogan „Schlaf Dich schlank“.

Im Verlauf eines Menschenlebens variiert die Menge des gebildeten Wachstumshormons: Kurz nach der Geburt steigt die Expression stark an, bleibt dann allerdings während der Kindheit relativ konstant, um während der Pubertät einen Höhepunkt zu erreichen. Anschließend sinken die Konzentrationen stetig ab. Wegen seiner vielfältigen Aufgaben wird Somatotropin als wahrer Jungbrunnen gehandelt; ganz zu schweigen davon, dass es für Bodybuilder natürlich hochinteressant ist.

Verspürt man Hunger, dann ist zunächst das Hormon Ghrelin im Spiel. Reagieren wir auf dieses Signal mit Essen, steigt der Leptin-Spiegel und die Ghrelin-Konzentration sinkt. Vorbei ist es mit dem Hungergefühl.

Wer mischt sich alles ein, wenn der kleine Hunger kommt, und wie?

1. Ghrelin ist das Hormon, das dem Gehirn vermittelt, dass man Hunger haben sollte. Es wird überwiegend im (leeren) Magen gebildet, daneben aber auch in verschiedenen anderen Geweben und in Neuronen des Hypothalamus, wo es die Bildung des Wachstumshormons induziert (Growth Hormone Release Inducing).

2. Cholecystokinin wirkt diesem Signal entgegen. Dieses Hormon wird im Dünndarm gebildet, wenn der Speisebrei den Magen verlässt, und vermittelt ein Sättigungsgefühl. Außerdem regt es Verdauungsstoffe in Galle und Bauchspeicheldrüse an.

3. PYY, das Peptid Tyrosyltyrosin, stammt aus endokrinen Drüsen des Darmes und sorgt dafür, dass das Sättigungsgefühl anhält. Wer sich über die Signale dieses Hormons nicht willentlich hinwegsetzt, der sollte es zwischen den Mahlzeiten ohne Essen gut aushalten können, denn PYY unterdrückt den Appetit.

4. Neuropeptid Y (NPY) hat strukturelle Ähnlichkeit zu PYY und ist eines der häufigsten Neuropeptide im Menschen. Gebildet wird es sowohl im Gehirn als auch im Magen-Darm-Trakt und in anderen Organen. Im Hypothalamus signalisiert NPY Appetit, wirkt allerdings auch angstlösend und steuert das Wachstum von Nervenvorläuferzellen.

5. Leptin hat die Aufgabe, das Körperfett konstant zu halten. Es wird in den Fettzellen gebildet, hemmt die Nahrungsaufnahme und stimuliert den Energieverbrauch.

6. Agouti-ähnliches Protein (AgRP) wird im Hypothalamus gebildet, bindet an verschiedene Melanocortin-Rezeptoren und stimuliert die Nahrungsaufnahme.

7. Insulin, das Hormon der Bauchspeicheldrüse, steuert den Blutzuckerspiegel und kann den sogenannten Süßhunger auslösen. Man geht heute davon aus, dass Insulin langfristig auch das Körpergewicht reguliert.

8. Glucagon ist der Gegenspieler von Insulin und sorgt für den Abbau von Glykogen in der Leber.

Wer sein Übergewicht durch Bewegung und weniger Essen abbauen will, muss vor allem das Ghrelin unter Kontrolle halten. Deshalb ist es so wichtig, auf ausreichend Schlaf zu achten. Denn wer zu wenig schläft, produziert offensichtlich zu viel Ghrelin, und das macht hungrig. Übergewichtige scheinen bereits zu profitieren, wenn sie jede Nacht nur 20 Minuten länger schlafen.

Stattdessen wird oft eine Radikal-Diät eingeschlagen. Allerdings ist das tatsächlich kein probates Mittel, denn Hungern führt ebenfalls zu einem Ghrelin-Anstieg. Da ist doch die Option einer etwas ausgedehnteren Nachtruhe die bessere Alternative. Ghrelin ist ein Peptid mit 28 Aminosäuren und trägt an der Hydroxylgruppe von Serin3 eine n-Octanylgruppe. Antagonisten des Hormons werden als potenzielle Mittel gegen Adipositas diskutiert. Bisher ist allerdings eher der gegenteilige Weg erfolgversprechend, nämlich mit einem oralen Ghrelin-Mimetikum, Anamorelin, Patienten zu behandeln, die unter Kachexie leiden.

Es ist äußerst schwierig, die Hormone zu überlisten. Zudem arbeiten manche Hungerhormone kurzfristig, andere längerfristig. Leptin beispielsweise wirkt nachhaltig und hilft dem Gehirn unter anderem, den Fettgehalt der aufgenommenen Nahrung „zu scannen“. PYY tritt mittelfristig in Aktion und unterdrückt offenbar den Hunger zwischen den Mahlzeiten. Alle diese Hormone stehen in enger Verbindung miteinander. Gerät dieses Gleichgewicht durch Radikalaktionen durcheinander, entsteht Chaos. So kommt es auch zu dem bekannten Jo-Jo-Effekt: Die Hormone signalisieren dem Gehirn Hungersnot und regen es dazu an, Muskeln abzubauen, um dadurch den Grundumsatz zu senken und die aufgenommenen Kalorien noch besser auszunutzen. Gleichzeitig steigt der Appetit, damit die Speicher wieder aufgefüllt werden.

Die Schrecksekunde

Nicht nur der morgendliche Schritt auf die Waage kann einem einen gehörigen Schrecken einjagen. Beim unachtsamen Überqueren der Straße, bei der plötzlichen Suche nach dem verloren geglaubten Schlüssel, beim unbekannten Geräusch in der finsteren Nacht – fast täglich können wir sie auf die ein oder andere Weise erleben: die Schrecksekunde.

In diesem Fall veranlassen zwei Bereiche des limbischen Systems, der Hippocampus und die Amygdala, den Hypothalamus, die rasanten körperlichen Reaktionen zu initiieren.

Das sympathische und das parasympathische Nervensystem werden aktiviert. Sind blitzschnelle Reaktionen für unser Überleben erforderlich, reagiert die Amygdala auch ohne vorherige Verarbeitung und Bewertung der Großhirnrinde. Unser Körper wird auf Kampf, Flucht oder Verharren vorbereitet. Der Hypothalamus induziert einerseits im Nebennierenmark die Freisetzung von Adrenalin zur schnellen Reaktion auf die Gefahrensituation, andererseits stimuliert er mithilfe des Corticotropin-Releasing-Hormons (CRH) die Hypophyse, Adrenocorticotropin (ACTH) auszuschütten. ACTH wiederum induziert in der Nebennierenrinde die Ausschüttung von Cortisol, was dann die länger anhaltende Belastungssituation, z.B. bei Stress, unterstützt.

Schon seit Urzeiten hat sich diese automatische Reaktion gefestigt, war sie doch bei Begegnungen mit wilden Tieren und Feinden überlebensnotwendig. Heute versetzt uns diese schnelle unbewusste Verarbeitung ohne tatsächliche Gefährdung eher in Angst. Meist gelingt es, durch eine bewusste Einschätzung der Situation, das Alarmprogramm schnell wieder zu stoppen. Denn dieses Programm ist alles andere als angenehm. Das sympathische Nervensystem tritt verstärkt in Aktion. Herzschlag und Blutdruck steigen, die Blutgefäße der Haut und inneren Organe verengen sich. Die Skelettmuskeln spannen sich und werden auf Kampf oder Flucht programmiert. Als Vorbereitung auf mögliche Verletzungen verdickt sich das Blut, die Bronchien erweitern sich, der Organismus wird besser mit Sauerstoff versorgt. Der Hunger lässt nach, und die Verdauung wird eingestellt. Blutzuckerspiegel und Blutfettwerte steigen. Sex wird zur Nebensache. Die Energiereserven (Glykogen und Fett) werden angezapft, und als Konsequenz steigt die Körpertemperatur. Kalter Schweiß tritt aus, man ist nervös, unruhig und erregt.

Diese, vor allem durch Adrenalin hervorgerufene Ausnahmesituation findet im Normalfall ein schnelles Ende, und damit ist die Zeit für den Parasympathikus gekommen. Noch hält die Erregung an, bis das freigesetzte Adrenalin und Noradrenalin abgebaut sind. Dann verlangsamt sich der Herzschlag, und die Herzkranzgefäße verengen sich. Die Blutgefäße der Haut und inneren Organe erweitern sich. Die Muskeln entspannen sich, und das Blut wird wieder dünner. Die Bronchien verengen sich, und die Atmung wird langsamer. Die Insulinproduktion wird aktiviert, und nach einer Weile verspüren wir auch wieder Lust auf Sex.

Kurz nach der Adrenalinwirkung kommt der Einsatz von Cortisol, das den Körper einerseits vor den ungünstigen Folgen einer zu langen Hochaktivierung durch Adrenalin schützen soll und gleichzeitig für eine erhöhte, länger anhaltende Wachsamkeit auf einem niedrigeren Niveau sorgt. Eine weitere Wirkung des Cortisols aber macht es in der Medizin begehrt: Es hemmt äußerst effektiv das Immunsystem. Künstlich hergestellt, wird es eingesetzt, um etwa allergische Reaktionen zu hemmen.

Messungen der Cortisolkonzentration im Speichel werden derzeit vermehrt angeboten, um das individuelle Stressniveau zu messen oder eine Fehlfunktion der Nebennierenrinde zu detektieren. Dabei sollte man bedenken, dass Cortisol natürlicherweise pulsatil über den Tag verteilt ausgeschüttet wird, auch ganz ohne äußeren Reiz. Der höchste Wert wird morgens kurz nach dem Aufwachen erreicht (Cortisol Awakening Response, CAR), um eine optimale Vorbereitung für die Tagesbelastungen sicherzustellen; der niedrigste Wert ist am Abend zu messen.

Manchmal sitzt der Auslöser für alle diese dramatischen Reaktionen nur in unserem Kopf. So zeigen wir nicht nur bei realen Gefahren oder Problemen unsere Kampf- und Fluchttendenzen, sondern auch, wenn wir etwas als gefährlich bewerten, was nicht gefährlich ist, oder uns eine Gefahr nur in der Fantasie ausmalen.

Von Liebe, Sex und Treue

Zwar vergeht keine Sekunde, wo Hormone nicht unseren Körper steuern. Dennoch gibt es Momente, wo Hormone ein Stück weit auch den Spielverderber spielen können, da Mann und Frau teils fürchterlich verschieden reagieren. Ein romantischer Moment, den der eine Partner als höchstes Glück wahrnimmt, wird von dem anderen mit dem Kommentar abgetan: „Das geht vorüber, das sind nur die Hormone.“

So steht das männliche Geschlechtshormon Testosteron im Verdacht, in hoher Konzentration sprachliche Fähigkeiten und soziale Kompetenz zu beeinträchtigen. Das könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass Jungen in einem gewissen Alter, wo die Testosteronausschüttung noch ihr Gleichgewicht sucht, mitunter recht einsilbig sind und Männer generell nicht so für ein „Ausdiskutieren“ zu haben sind. Gleichzeitig steigert das Hormon die Lust im Manne, der deshalb wohl auch ungleich häufiger an Sex denkt als eine Frau. Außerdem ist der aktivere Metabolit Dihydrotestosteron dafür verantwortlich, dass Männern die Kopfhaare ausgehen – ein sehr verbreitetes Phänomen.

Testosteron wird im Mann nach Stimulation durch das hypophysäre Lutropin (LH) in den Leydigzellen im Hoden produziert. Aber auch Frauen bilden in den Thekazellen der Eierstöcke Testosteron, vor allem aber die Vorstufe Androstendion. Aus diesen beiden Androgenen werden die weiblichen Östrogene Estron und Estradiol gebildet.

Bei der Frau sind es diese Östrogene, die das Kind zur Frau verwandeln. Weiblichkeit im besten Sinne ist das Resultat. Statt Testosteron-gesteuerter Einsilbigkeit steigert eine erhöhte Östrogenkonzentration auf mentaler Ebene das zwischenmenschliche Interesse. Hier führt die Suche nach dem Gleichgewicht in der Pubertät zu Heulkrämpfen und Zickenkriegen. Zusammen mit dem im Follikel produzierten Progesteron regeln die Östrogene unter der Steuerung der Gonadotropine die verschiedenen Phasen während eines Menstruationszyklus.

Bei allen hormonellen Unterschieden muss es jedoch auch etwas geben, was Frau und Mann aneinander bindet. Tatsächlich entspricht es ja nicht der Realität, dass Männer nur triebgesteuert auf der Suche nach Sex umherschweifen, während die Frauen das Nest hüten und darum bemüht sind, die Familie zusammenzuhalten. Besonders in den ersten Wochen einer Schwangerschaft geht der Testosteronspiegel des Mannes zurück, und sein Körper produziert im weiteren Verlauf der Schwangerschaft um bis zu 20 Prozent mehr von einem anderen Hormon – dem Milchbildungshormon Prolactin. Dies führt zu einer erhöhten Fürsorglichkeit und initiiert im besten Fall die Phase, in der sich der Mann zum Vater wandelt. Prolactin ist ein interessantes Hormon, das nicht nur die Milchbildung und Fürsorglichkeit stimuliert. Strukturell hat es Ähnlichkeiten mit dem Wachstumshormon und wird ebenfalls pulsatil freigesetzt, vor allem während des Schlafs. Die niedrigste Prolactin-Serumkonzentration ist morgens, etwa zwei Stunden nach dem Aufstehen messbar. Verschiedene Stimuli, aber auch verschiedene Inhibitoren beeinflussen die Prolactin-Freisetzung, wobei ein Prolactin-Releasing-Peptid als Induktor und vor allem Dopamin als Inhibitor wirken. Neben vielen Prolactin-Effekten auf Milchproduktion, Osmoregulation, Nervensystem und Blutkreislauf ist die Wirkung auf das Immunsystem relevant. Autoimmunerkrankungen sind sehr häufig mit einer moderaten Hyperprolactinämie assoziiert.

Ein weiteres Bindemittel für Frauen und Männer ist das „Kuschelhormon“ Oxytocin. Bekannter eigentlich als Geburtshormon, wird Oxytocin von Verliebten in Massen produziert und auch als „Treuehormon“ bezeichnet. Wichtige Aufgaben für so ein kleines Hormon! Denn es besteht nur aus den neun Aminosäuren CYIQNCPLG, wobei die beiden Cysteine eine Disulfidbrücke ausbilden. Strukturell ähnelt es sehr dem Vasopressin; die genauere Untersuchung dieser beiden Hormone brachte Vincent du Vigneaud 1955 den Nobelpreis für Chemie ein.

Ob Oxytocin auch für die Telefonsucht vieler 14-jähriger Mädchen verantwortlich gemacht werden kann oder ob Männer bei höherem Oxytocingehalt einfühlsamer werden, wurde getestet, wird behauptet, ist aber letztlich schwer zu beweisen.

Hormone wirken auf unsere Persönlichkeit. Die Menge an Cortisol, die unter Stress ausgeschüttet wird, entscheidet etwa darüber, ob man eher ängstlich oder eher mutig agiert. Oxytocin kann gleichermaßen vertrauensselig und schadenfroh machen. Und Serotonin kann über den Glückszustand entscheiden. Interessanterweise ist die Quervernetzung zwischen den verschiedenen Hormonen und den entsprechenden Stoffwechselwegen enorm. So dirigieren die Hormone unser Leben – meist, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.

2 Kommentare

Interaktion Serotonin Testosteron

von Paul am 20.01.2020 um 12:52 Uhr

» Auf diesen Kommentar antworten | 0 Antworten

Wechselwirkung Serotonin - Testosteron

von Paul am 17.01.2020 um 23:23 Uhr

» Auf diesen Kommentar antworten | 0 Antworten

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.