- DAZ.online

- DAZ / AZ

- DAZ 43/2013

- Sex & Drugs & ...

Neurobiologie

Sex & Drugs & Neurobiology

Was Hormone, Neurotransmitter und Psychopharmaka bewirken

* Nach einem Vortrag auf den Enzensberger Schmerztagen, Fachklink Enzensberg, 11. November 2012.

Wir wissen heute, dass der Stellenwert sexueller Funktionsstörungen während der Therapie mit Psychopharmaka lange Zeit unterschätzt wurde. Die amerikanische Datenbank Drugdex® gibt z.B. für Paroxetin die Häufigkeit von Ejakulationsstörungen mit 13 bis 28%, von Impotenz mit 2 bis 9% und von Orgasmusstörungen bei der Frau mit 2 bis 9% an [1]. In den deutschen Fachinformationen anderer selektiver Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI) werden diese Nebenwirkungen als „häufig“ eingestuft, was einer Inzidenz von unter 10% entspricht. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass hier die organspezifische Klassifikation der Nebenwirkungen benutzt wurde, um die sexuelle Dysfunktion zwischen Urogenitaltrakt und ZNS aufzuteilen und so ein „sehr häufig“ (Inzidenz 10–100%) zu vermeiden.

Nebenwirkung häufiger als bisher angenommen

Hauptursache der falsch niedrigen Zahlen ist jedoch ein Underreporting, das vom Studiendesign verursacht wird, genauer: von der Art, wie die Studienteilnehmer über die Nebenwirkungen des eingenommenen Medikaments befragt werden. Landon und Mitarbeiter befragten Patienten, die Citalopram oder Paroxetin einnahmen, zunächst allgemein zu den Nebenwirkungen ihrer Medikation, worauf 6% eine sexuelle Dysfunktion angaben. Sprachen sie die Patienten jedoch direkt darauf an, berichteten 41% über eine entsprechende Nebenwirkung [2]. Auf der Basis dieser und anderer Arbeiten und unter Einbeziehung weiterer Probleme wie der Frage, welchen Anteil die psychische Erkrankung selbst hat, musste das Problem neu bewertet werden. Dabei kam man zu dem Schluss, dass die in den Studien der frühen 90er Jahre berichtete niedrige Inzidenz der sexuellen Dysfunktion unter SSRI fragwürdig ist und die tatsächliche Inzidenz der Nebenwirkung zwischen 30 und 50% liegen dürfte [3].

„Nothing in biology makes sense except in the light of evolution.“

Theodosius Dobzhansky, Biologe und russisch-orthodoxer Christ: Essay in „American Biology Teacher“, 1973

Sexuelle Dysfunktion in all ihren Ausprägungen ist beileibe kein Problem, das allein die SSRI betrifft. Tatsächlich gibt es nur sehr wenige Antidepressiva oder Antipsychotika, die diese Nebenwirkung nicht oder nur in geringem Umfang haben. Auf der Suche nach der Ursache empfiehlt es sich, die Vorgänge zu beleuchten, die bei Liebe, Lust und Sex in unseren Gehirnen ablaufen.

Diese Vorgänge sind tief in der Evolution verankert, denn sie sind bei allen Spezies, die sich sexuell fortpflanzen, der zentrale Mechanismus der Evolution. Wenn ihre Sexualität nicht funktioniert, sterben sie aus. Die biologische Sichtweise des Menschen als Säugetier und Evolutionsprodukt ist daher für unsere weiteren Betrachtungen eine unabdingbare Voraussetzung.

Neurobiologie eines Ausnahmezustands

Enorm wichtige Erkenntnisse darüber, was bei Liebe, Verliebtheit und Lust in unseren Hirnen vorgeht, verdanken wir der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT), die die bei verschiedenen Tätigkeiten aktiven Hirnregionen sichtbar macht (Neuro-Imaging). Hinzu kommen biochemische Befunde, die es erlauben, verschiedenen Neurotransmittern Funktionen, ja sogar Gefühle zuzuordnen.

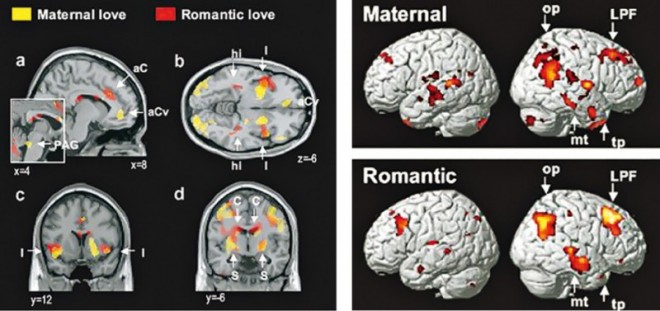

Warum fällt es schwer, zwischen Liebe und Lust (Wollust) zu unterscheiden? Die Antwort gibt uns der Neurobiologe Semir Zeki anhand der fMRT-Aufnahmen von

- jungen Männern angesichts erotischer Bilder,

- Verliebten angesichts des Objekts ihrer Sehnsucht und

- jungen Müttern angesichts der Bilder ihres Babys (Abb. 1).

Die bei sexueller Erregung oder bei romantischer Verliebtheit aktiven Hirnzentren sind unmittelbar benachbart, im Falle des Hypothalamus sogar überlappend. Mutterliebe dagegen aktiviert völlig andere Hirnareale. Eines aber haben die verschiedenen Formen von Liebe und sexueller Erregung gemeinsam: Die Regionen im Kortex, die für kritisches – und auch für moralisches – Denken verantwortlich sind, werden gründlich deaktiviert (Abb. 1) [4, 5, 6].

Links: Hirnregionen, die bei Müttern (Liebe zum Baby; gelb) bzw. bei Verliebten (rot) aktiv sind (große Unterschiede). Rechts: Regionen des Kortex, die bei Müttern (oben) bzw. bei Verliebten (unten) deaktiviert sind (fast deckungsgleich); nach Bartels und Zeki [4, 5, 6].

Was aber passiert biochemisch in den aktivierten Hirnregionen? Welche chemischen Verbindungen beeinflussen von dort unser Sexualverhalten? Es sind vor allem Oxytocin, Vasopressin, Serotonin, Dopamin und ein noch wenig erforschter Wachstumsfaktor (nerve growth factor).

Vasopressin und Oxytocin

Vasopressin und Oxytocin sind im Hypothalamus produzierte und von der Hypophyse freigesetzte Peptidhormone mit unterschiedlichen Aufgaben, die sich auch auf das Sozial- und Sexualverhalten erstrecken.

Vasopressin (auch: antidiuretisches Hormon) bewirkt u.a. im Tierversuch bei Männchen eine erhöhte Aggressivität gegen andere Männchen derselben Spezies; vereinfacht ausgedrückt könnte man diesem Hormon neben anderen Emotionen das Gefühl der Eifersucht zuordnen.

„I had a dream, but it turned to dust What I thought was love That must have been lust…“

Santana: Winning

Bezüglich Oxytocin haben Versuche mit Wühlmäusen Aufmerksamkeit erregt: Präriewühlmäuse (Microtus ochrogaster, engl. prairie vole) haben eine hohe Oxytocin-Rezeptordichte im Belohnungssystem; bei ihnen führt das bei der Paarung ausgeschüttete Oxytocin zu langwährenden und (relativ) monogamen Bindungen. Die Bergwühlmaus (M. montanus, montane vole) dagegen hat eine niedrige Oxytocin-Rezeptordichte und folglich ein promiskes Sexualverhalten ohne stabile Paarbindung. Wird bei Präriewühlmäusen die Ausschüttung von Oxytocin und Vasopressin gehemmt, weicht auch bei ihnen die stabile Paarbindung einer ungehemmten Promiskuität [6].

„Romantische Schwärmer nennen es Liebe… Ich würde sagen: Hier kann man Hormone bei der Arbeit seh´n!“

Die Ärzte: Männer und Frauen

Dem Oxytocin können also Emotionen wie Treue, Geborgenheit und Vertrauen zugeordnet werden. Bislang ist unklar, inwieweit solche Ergebnisse auf den Menschen übertragbar sind, immerhin aber reichten sie aus, in Amerika ein Oxytocin-Nasenspray mit dem Namen „Liquid Trust“ auf den Markt zu bringen.

Dopamin und das Belohnungssystem

Im Belohnungssystem (auch: mesolimbisches Dopaminsystem) sind die Wirkungen von Oxytocin und Vasopressin eng mit dem Neurotransmitter Dopamin verknüpft, der in den verschiedenen Hirnregionen unterschiedliche Funktionen hat. Seine Bindung an die D2-Rezeptoren des Belohnungssystems (insbesondere im Nucleus accumbens) erzeugt ein Gefühl des Wohlbefindens und des Glücks, was eine eminente evolutionsbiologische Bedeutung hat, denn ohne intensiv empfundene Belohnung gibt es kein Lernen. Das Bestreben, die Dopamin-induzierte Gefühlslage immer wieder zu erleben, führt zur Wiederholung der Handlung, die den Erfolg herbeigeführt hat, was meist einen Überlebensvorteil mit sich bringt. Das Verhalten kann das Ausmaß einer Sucht annehmen, doch spricht man von Sucht im eigentlichen Sinn, wenn die Belohnung „künstlich“ durch exogen zugeführte Substanzen erzeugt wird.

Wenn uns die Regenbogenpresse mit Meldungen von Prominenten unterhält, die in noblen Hotelsuiten mit mehreren Gespielinnen ertappt oder anschließend von ihnen erpresst wurden, und man sich über das offensichtliche Missverhältnis von sexuellem Angebot der bezahlten Damen und körperlicher Leistungsfähigkeit des prominenten Kunden wundert, dann war meist eine Überstimulation der D2-Rezeptoren im Spiel, oft mit Cocain, gelegentlich aber auch mit ganz legalen dopaminergen Parkinsonmitteln. Neurologen und Sexualtherapeuten sind solche medikamentös ausgelösten Störungen der Impulskontrolle durchaus geläufig.

Genau das Gegenteil passiert bei der Blockade der D2-Rezeptoren durch Neuroleptika. Liebe, Sex und Orgasmus können nun nicht mehr das intensive Gefühl der Belohnung auslösen, da das während dieser Aktivitäten ausgeschüttete Dopamin nicht mehr an den Rezeptor gelangt. Sex reduziert sich zu einer mechanischen Tätigkeit ohne emotionalen Reiz, ein Verlust der Libido ist die Folge.

Serotonin und Zwangsstörungen

Während die Konzentrationen von Vasopressin, Oxytocin und Dopamin in den aktivierten Hirnregionen im Zustand der Verliebtheit stark ansteigen, fällt die Konzentration des Neurotransmitters Serotonin dramatisch ab – auf Werte, wie sie typischerweise bei Patienten mit Zwangsstörungen (obsessive-compulsive disorders) gemessen werden. „Love, after all, is a kind of obsession“, merkt Zeki nüchtern an [6] und rückt den für die Erhaltung der Spezies notwendigen Ausnahmezustand damit in ein pathologisches Licht.

Der Evolutionsbiologe Rob Brooks spricht von „Shakespearean love“ und fügt mit Bezugnahme auf Dramen wie „Romeo und Julia“ noch den Aspekt einer erhöhten Mortalität hinzu [7]. Hier sei der Einwand erlaubt, dass „Romeo und Julia“ nicht auf einer repräsentativen Studie beruht, sondern den bühnenwirksamen Extremfall einer Liebesgeschichte darstellt.

Dennoch stellt sich die Frage, welchen Nutzen für die Evolution eine durch erhöhte Suizidalität gekennzeichnete Zwangsstörung bringen soll. Um dies zu beantworten, muss man zwei Sichtweisen ausblenden, nämlich die männliche und die der Industriegesellschaft.

„For they could not love you But still your love was true And when no hope was left in sight On that starry, starry night You took your life as lovers often do.“

Don McLean: Vincent

Männliche Säugetiere gehen durch den Fortpflanzungsakt selbst kein erwähnenswertes Risiko ein (wenn man von der männlichen Breitfuß-Beutelmaus absieht, die unmittelbar nach dem Sex einer Kumulation von Stresshormonen erliegt). Für Frauen dagegen ist das Risiko, im Kindbett zu sterben, erst in den letzten Jahrzehnten drastisch gesunken, und auch das nur in den industrialisierten Ländern. Das Risiko war deshalb so hoch, weil sich der Geburtskanal verengte, der Kopf des Fötus dagegen vergrößerte, als der Primat Homo sapiens sichden aufrechten Gang angewöhnte. Klar denkende Damen der Steinzeit, die nicht lebensmüde waren, hätten sich vermutlich geweigert, dem Exemplar an ihrer Seite die Weitergabe seiner Gene zu ermöglichen, und unsere Spezies wäre längst ausgestorben. Um sie die Risiken von Schwangerschaft und Geburt eingehen zu lassen, bedurfte es einer enorm starken Motivation.

Wer jemals einen Menschen mit Waschzwang gesehen hat, weiß, dass es eine stärkere Motivation als eine Zwangsstörung nicht gibt. Da eine Depletion von Serotonin zu den herausragenden neurochemischen Charakteristika einer Zwangsstörung gehört, sind serotonerge Antidepressiva, insbesondere SSRI, Mittel der ersten Wahl.

Angesichts der oben geschilderten Zusammenhänge verwundert es also nicht, dass die Neurobiologin Helen Fisher zu dem Schluss kommt, dass SSRI nicht nur die Libido dämpfen, sondern auch das Gefühl der romantischen Verliebtheit und Hingabe [8]. Allerdings kommt auch die gute Nachricht aus Fishers Arbeitsgruppe: Dies gilt nur für die frühe Phase einer Beziehung. In den späteren Phasen steigen die Serotoninkonzentrationen (bei Gesunden) wieder an, Oxytocin, Vasopressin und Dopamin sichern im Belohnungssystem die Emotionalität der reifen Beziehung, und die Zahl der involvierten Hirnareale nimmt im Vergleich zur akuten Verliebtheit zu [9]. Der Einfluss von SSRI auf die Partnerbindung dürfte dann als deutlich geringer einzuschätzen sein.

Hohe Serotoninkonzentrationen verzögern oder verhindern den Orgasmus der Frau und den Ejakulationsreflex beim Mann. Letzteres wird therapeutisch genutzt durch den Einsatz des SSRI Dapoxetin gegen Ejaculatio praecox. Off label wurden SSRI schon seit ihrer Markteinführung für diese Indikation eingesetzt, wobei der positive Effekt häufig mit einem drastischen Libidoverlust bezahlt wurde. Dieser ist natürlich auch bei Dapoxetin dokumentiert.

Prolactin als Ovulationshemmer

Die Erhöhung der Prolactinspiegel ist einer der wesentlichen Mechanismen, die einer durch Psychopharmaka verminderten Libido zugrunde liegen. Dopamin und Serotonin sind Gegenspieler bei der Steuerung der Sekretion von Prolactin aus dem Hypophysenvorderlappen:

- Dopamin inhibiert über den Dopaminrezeptor D2 die Prolactinsekretion,

- Serotonin induziert über die Serotoninrezeptoren 5-HT1A und 5-HT2 die Prolactinsekretion.

Daher ist zu erwarten, dass eine Kombination von Neuroleptika und serotonergen Antidepressiva, wie sie in der Psychiatrie häufig vorkommt, zu einer maximalen Erhöhung der Prolactinkonzentrationen führt.

Bei beiden Geschlechtern wird Prolactin beim Orgasmus ausgeschüttet und ist – vor allem beim Mann – für die postkoitale Müdigkeit mitverantwortlich. Bei der Frau führt das Hormon zur Vergrößerung der Brustdrüse, zum Milchfluss und zu einem weiteren, in der Evolution begründeten Effekt: Ein dauerhaft erhöhter Prolactinspiegel unterdrückt die Freisetzung von Sexualhormonen und damit nicht nur den Eisprung, sondern auch die Libido. Der evolutionäre Sinn dieses Zusammenhangs erschließt sich leicht durch die Überlegung, wie sich eine erneute Schwangerschaft der Mutter auf die Überlebenschancen eines steinzeitlichen Säuglings ausgewirkt hätte. In Jäger- und Sammlerkulturen wie den südafrikanischen !Kung ist das lange Stillen, mithin die Aufrechterhaltung hoher Prolactinspiegel der Frau, noch heute das Mittel, das die Geburten in etwa auf einen Vierjahresrhythmus einstellt und so ein optimales Überleben des Nachwuchses gewährleistet [7].

Es gibt Hinweise darauf, dass eine gestörte Ausschüttung von weiblichen Sexualhormonen nicht nur auf die Libido der Frau, sondern auch auf die Reaktion des Mannes Einfluss hat. Verantwortlich dafür sind Feedback-Schleifen, von denen einige ein Licht auf den Kampf der Geschlechter im Laufe der Evolution werfen.

Frauen: Sex Appeal und Selbstwahrnehmung

Die Abfolge von Verlangen, Erregung, Orgasmus und Befriedigung, die nach einer gewissen Zeit wieder in Verlangen mündet, wird als „sexual cycling“ bezeichnet. Innerhalb dieser Abläufe gibt es Feedback-Mechanismen, die sich erregend (positiv) oder dämpfend (negativ) auswirken.

Seit einem 2007 publizierten, ebenso spektakulären wie kuriosen Experiment wissen wir, dass (wie auch immer geartete) Signale der Frau zur Zeit ihres Eisprungs ein verstärkender Faktor für die Erregung des Mannes sind. Anders als die meisten Spezies zeigt das Weibchen von Homo sapiens die Empfängnisbereitschaft nicht offen an, womit sie sich einerseits die Aufmerksamkeit ihres Partners über einen längeren Zeitraum als ihre fruchtbaren Tage sichert und sich andererseits im betreffenden Zeitraum vor Zudringlichkeiten opportunistischer Männchen schützt. Die Entwicklung dieser heimlichen Ovulation (concealed ovulation) lässt sich über Schimpansen und Bonobos bis zu unserer Spezies verfolgen [7].

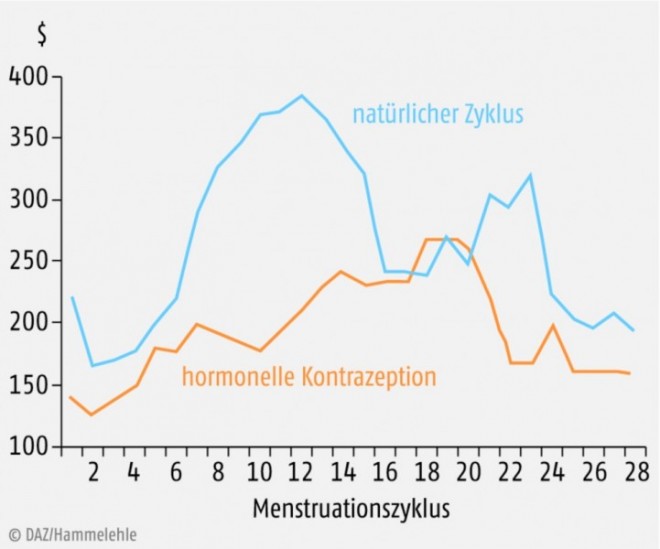

Da die Evolution auch eine Art Rüstungswettlauf zwischen den Geschlechtern einer Spezies ist, fanden sich die Männchen von Homo sapiens nicht mit der heimlichen Evolution ab, sondern entwickelten eine Methode, um den richtigen Zeitpunkt dennoch herauszufinden – wenn auch nur unbewusst. Der Psychologe Geoffrey Miller bewies dies mithilfe zweier Studenten und einer Gruppe von 18 Frauen, die in einem Strip Club in New Mexico die noch junge amerikanische Tradition des Lap dance („Schoßtanz“) praktizierten.

Die Damen legten den Forschern sowohl ihren Menstruationszyklus als auch ihr tägliches Einkommen offen, d.h. die in die „Berufskleidung“ gesteckten Trinkgelder. Es zeigte sich, dass der Verdienst der Damen in den Tagen um den Eisprung deutlich anstieg und dass trotz des Abfalls der männlichen Spendenbereitschaft in den unfruchtbaren Tagen die Damen mit einem natürlichen Zyklus mehr Geld einnahmen als ihre Kolleginnen, die hormonelle Kontrazeptiva benutzten (Abb. 2) [10].Miller und seine Kollegen gewannen mit dieser Publikation den IgNobel Prize 2008, der für Arbeiten verliehen wird, die den Leser erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Aus der Studie lässt sich folgern, dass die Störung des hormonellen Zyklus durch Neuroleptika, die fast bei jeder zweiten mit Antipsychotika behandelten Frau auftritt, ihre Attraktivität ebenso mindern dürfte, wie dies die hormonellen Kontrazeptiva bei den Tänzerinnen taten (negativer Feedback-Mechanismus).Ein weiterer negativer Feedback-Mechanismus hängt mit der Selbstwahrnehmung der Frauen zusammen. Die Frage „Bin ich sexy?“ ist für viele Frauen weitgehend deckungsgleich mit der Frage „Bin ich schlank?“. Unter dieser Prämisse ist die Gewichtszunahme durch Psychopharmaka ein weiterer Faktor, der zur Unzufriedenheit mit dem eigenen Sexualleben beiträgt. Seitens der Antidepressiva sind hier die Trizyklika und Mirtazapin hervorzuheben, seitens der Antipsychotika sind mit Ausnahme von Ziprasidon nahezu alle Substanzen (besonders stark Clozapin und Olanzapin) betroffen, und auch in der Therapie bipolarer Störungen führen die Phasenprophylaktika Lithium und Valproinsäure zu teilweise deutlichen Gewichtszunahmen.

Als dritter negativer Feedback-Mechanismus, der im Menstruationszyklus begründet ist, ist bei Psychopharmaka mit starken anticholinergen Nebenwirkungen die fehlende Befeuchtung von Schleimhäuten zu nennen.

Einige therapeutische Alternativen

Nicht alle Patienten leiden gleich stark unter der geschilderten Nebenwirkung. Naturgemäß ist der Stellenwert der Sexualität bei jungen Patienten höher einzustufen als bei multimorbiden geriatrischen Patienten. Dennoch sollte man auch älteren Menschen das Recht auf erfüllte Sexualität nicht vorenthalten.

Weiter ist festzustellen, dass diese Nebenwirkung dosisabhängig ist und durch eine Dosisreduktion vermieden werden kann. Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn ein Antidepressivum als Koanalgetikum angewendet wird, weil es dann meist deutlich niedriger dosiert werden kann als z.B. bei einer major depression.

Bei Antipsychotika ist der D2-Rezeptor für die Nebenwirkung hauptursächlich, sowohl wegen der Rolle des Dopamins im Belohnungssystem als auch wegen des Einflusses auf die Prolactinspiegel. Ein 2003 publiziertes Review zur Prolactin-Problematik spricht von einem z.T. mehr als zehnfachen Anstieg der Prolactinspiegel unter Haloperidol, Risperidon und Amisulprid sowie von einem etwa fünffachen Anstieg unter Flupenthixol [11], während Clozapin und Olanzapin (bei denen allerdings die starke Gewichtszunahme zu beachten ist) sowie Aripiprazol (das nicht zu einer signifikanten Gewichtszunahme führt) keinen oder nur einen sehr geringen Anstieg des Prolactinspiegels verursachen. Sowohl Olanzapin als auch Aripiprazol sind für die Schizophrenie und bei der bipolaren Störung zur Behandlung und Prävention manischer Episoden zugelassen.

Der weit überwiegende Teil der heute eingesetzten Antidepressiva erhöht die Konzentration von Serotonin im Gehirn – mit den oben dargestellten Folgen. Die Strategien, mit denen der sexuellen Dysfunktion der behandelten Patienten begegnet wird, offenbaren eine gewisse Hilflosigkeit. Ein Review von D. S. Baldwin aus dem Jahr 2004 [12] zählt folgende Maßnahmen auf (in Klammern Kommentare des Autors):

- Abwarten, bis sich das Problem von selbst löst (in der Medizin gelegentlich als „aggressives Zuwarten“ bezeichnet und bei Problemen wie sexueller Dysfunktion, die sich meistens nicht von selbst lösen, wenig erfolgversprechend).

- Verhaltensstrategien zur Änderung des Sexualverhaltens (immer sinnvoll).

- Einnahme des Antidepressivums erst nach dem Sex (angesichts der Halbwertszeiten der meisten Substanzen ist von dieser Maßnahme kaum mehr als ein Placeboeffekt zu erwarten; bei Substanzen mit kürzeren Eliminationshalbwertszeiten).

- Einzel- und Paartherapie (sicher sinnvoll, erspart Schuldzuweisung und Verunsicherung).

- Drug holidays (Lebensqualität? Suizidalität?).

- Wechsel des Antidepressivums.

Beim letzten Punkt nannte Baldwin als vorteilhafte Alternativen Nefazodon, Reboxetin, Moclobemid und Bupropion, nicht jedoch das von vielen Psychiatern ebenfalls als günstig eingestufte Mirtazapin [12]. Nefazodon ist wegen schwerwiegender Neben- und Wechselwirkungen inzwischen vom Markt genommen worden, Reboxetin ist wegen unzureichender Wirksamkeitsnachweise nicht mehr zulasten der GKV verordnungsfähig. Moclobemid hat, möglicherweise wegen eines falschen Marketings, möglicherweise auch wegen des Misstrauens, das ihm wegen der hohen Risiken der „Vorgängersubstanz“ Tranylcypromin entgegenschlug, nie den Stellenwert in der Therapie erreicht, den es vielleicht verdient hätte [13]. Auch der Stellenwert von Bupropion ist in Deutschland – vermutlich wegen des Krampfanfallrisikos bei antidepressiv wirksamen Dosierungen – eher bescheiden.

Als weitere Alternative, die erst nach der Publikation dieses Reviews zugelassen wurde, ist Agomelatin zu nennen, ein Agonist der Melatoninrezeptoren MT1 und MT2 sowie Antagonist des 5-HT2C-Rezeptors. Daten zur sexuellen Dysfunktion liegen aus einer Vergleichsstudie mit dem SSNRI Venlafaxin vor, in der Agomelatin bei vergleichbarer antidepressiver Wirksamkeit ein u.a. für die Sexualität deutlich günstigeres Nebenwirkungsprofil aufwies [14].

Keine der hier vorgestellten Alternativen ist als Koanalgetikum zugelassen.

Fazit

Neben Geld und Tod ist die Sexualität ein Tabuthema im zwischenmenschlichen Gespräch – das gilt mit Einschränkungen auch für das Beratungsgespräch in der Apotheke. Wenn die Hemmung, über seelische Erkrankungen offen zu sprechen, zu diesem Tabu hinzukommt, wird das Thema, das so wichtig für die Lebensqualität vieler Patienten ist, umso mehr verdrängt und ignoriert.

Die klinisch-pharmazeutische Betreuung im Sinne eines umfassenden Medikationsmanagements kann es erfordern, dass wir von Zeit zu Zeit ein Tabu brechen, um die Lebensqualität unserer Patienten zu verbessern.

Autor

Dr. Markus Zieglmeier, Apotheker, studierte Pharmazie an der LMU in München und ist seit 1989 in der Apotheke des Klinikums München-Bogenhausen tätig. Promotion zum Dr. rer. biol. hum., Fachapotheker für Klinische Pharmazie, Zusatzbezeichnungen Ernährungsberatung und Geriatrische Pharmazie. Seit 2002 ist er verstärkt als Referent und Autor tätig.

Dr. Markus Zieglmeier, Städt. Klinikum München Apotheke Klinikum Bogenhausen,

Englschalkinger Str. 77, 81925 München,

mzieglmeier@googlemail.com

Literatur

[1] Drugdex® Micromedex® 2.0 online.

[2] Landen M, et al. Incidence of sexual side effects in refractory depression during treatment with citalopram or paroxetine. J Clin Psychiatry 2005; 66: 100–106.

[3] Balon R. SSRI-Associated Sexual Dysfunction. Am J Psychiatry 2006; 163: 1504–1509.

[4] Bartels A, Zeki S. The neural basis of romantic love. NeuroReport 2000; 11: 3829–3834.

[5] Bartels A, Zeki S. The neural correlates of maternal and romantic love. NeuroImage 2004; 21: 1155–1166.

[6] Zeki S. The neurobiology of love. FEBS Letters 2007; 581: 2575–2579.

[7] Brooks R. Sex, Genes & Rock ´n´ Roll: How Evolution Has Shaped the Modern World. University of New South Wales Press, 2011.

[8] Homepage von Helen Fisher: www.helenfisher.com.

[9] Acevedo B, et al. Neural correlates of long-term intense romantic love. Social Cognitive and Affective Neuroscience 2012; 7 (2): 145–159.

[10] Miller G, et al. Ovulatory cycle effects on tip earnings by lap dancers: economic evidence for human estrus? Evolution and Human Behavior 2007; 28: 375–381.

[11] Wieck A, Haddad PM. Antipsychotic-induced hyperprolactinemia in women: pathophysiology, severity and consequences. Br J Psychiatry 2003; 182: 199–204.

[12] Baldwin DS. Sexual dysfunction associated with antidepressant drugs. Expert Opinion Drug Safety 2004; 3: 457–470.

[13] Persönliche Mitteilung Prof. Dr. G. Laux an den Autor.

[14] Kennedy SH, et al. A double-blind comparison of sexual functioning, antidepressant efficacy and tolerability between agomelatine and venlafaxine XR. J Clin Psychopharmacol 2008; 28: 329–333.

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.