- DAZ.online

- DAZ / AZ

- DAZ 6/2011

- Gewitter im Gehirn: trotz...

Epilepsie

Gewitter im Gehirn: trotz Epilepsie gut leben

In der Antike galt die Epilepsie (griech.: "plötzlich heftig ergriffen und überwältigt werden") als heilige Krankheit, die dem Menschen von den Göttern auferlegt wurde. Bis in das 19. Jahrhundert hinein herrschte der Irrglaube, Menschen mit Epilepsie seien von einem Dämon besessen. Und noch heute prägen Ängste, Unsicherheit und mangelnde Information den Umgang mit der Krankheit. Dabei gehört die Epilepsie zu den häufigsten chronischen neurologischen Erkrankungen. 5 bis 10% der Menschen erleiden im Laufe ihres Lebens wenigstens einen epileptischen Anfall. Bei etwa einem Zehntel markiert dieser Krampf den Beginn einer Epilepsie mit wiederkehrenden, nicht provozierten epileptischen Anfällen. Die Prävalenz in der Bevölkerung liegt zwischen 0,7 und 0,8%. Die beiden Manifestationsgipfel liegen im Kindes- und Jugendalter sowie im fortgeschrittenen Alter ab dem sechzigsten Lebensjahr.

Plötzliche Entladung von Neuronenverbänden

Epileptische Anfälle beruhen auf einer zeitlich begrenzten abnormen und hochsynchronisierten Entladung von Neuronenverbänden, die ganz plötzlich auftritt. In den betroffenen Hirnarealen kommt es während dieses Zeitraums zu einer Dysfunktion mit abnormalen Wahrnehmungen, Störungen der willkürlichen Steuerung von Denken und Motorik, Störungen des Bewusstseins und abnormen unwillkürlichen Verhaltensweisen. Das klinische Bild reicht von Absencen über Zuckungen einer Extremität und komplexeren Bewegungs- und Bewusstseinsänderungen bis hin zu den klassischen tonisch-klonischen Krämpfen. Epileptische Anfälle dauern meist nicht länger als zwei Minuten. Gerade bei älteren Patienten kann es aber postiktal, also nach dem Anfall, über bis zu 24 Stunden zu Beeinträchtigungen kommen, wie etwa Sprach- und Gedächtnisstörungen sowie psychischen Problemen. Zudem ist jeder epileptische Anfall für den Patienten ein einschneidendes Erlebnis.

Keine Erbkrankheit

Die Epilepsie ist keine Erbkrankheit. Vererbt werden kann allerdings eine erhöhte Prädisposition. Kinder epilepsiekranker Eltern haben deshalb ein erhöhtes Risiko, selbst an Epilepsie zu erkranken. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei einem betroffenen Elternteil im Durchschnitt bei ca. 5% und ist stark abhängig von der Anfallsart. Sind beide Elternteile von der Erkrankung betroffen, steigt das Risiko auf etwa 15% an. Als mögliche Ursache gelten Ionenkanal- oder Transmitterrezeptormutationen, aber auch Stoffwechseldefekte. Ein Zusammenhang besteht außerdem mit angeborenen oder perinatal erworbenen Hirnmissbildungen oder -schäden, Entzündungs- und Traumafolgen sowie Hirntumoren und vaskulären Läsionen. Auch Reifungsvorgänge des kindlichen Gehirns können eine Rolle spielen. Deshalb treten viele Epilepsien bei Kindern altersgebunden auf.

Gelegenheitskrampf durch Lichtreize

Ein epileptischer Anfall lässt sich bei jedem auslösen, wenn das zentrale Nervensystem nur ausreichend stark gereizt wird. Anfälle, die nur unter gezielter Provokation auftreten, werden als Gelegenheitsanfälle bezeichnet und gehören nicht zu den Epilepsien. In aller Regel finden sich weder im EEG noch im MRT Hinweise auf eine Epileptogenität (siehe Diagnostik). Häufigster Auslöser von Gelegenheitsanfällen ist Fieber, das im Kindesalter die typischen Fieberkrämpfe auslösen kann. Ebenfalls infrage kommen Erkrankungen wie Meningitiden, Stoffwechselstörungen (z. B. Diabetes), Vergiftungen, ein Sauerstoffmangel des Gehirns oder auch ein Schlaganfall. Aber auch Alkohol- und Drogenexzess, übermäßiger Stress, körperliche Erschöpfung, Lichtreize und Videospiele können bei prädisponierten Menschen zu einem Krampf führen. Bei Patienten mit Epilepsie können solche ungünstigen Verhaltens- und Umweltbedingungen das Risiko eines Anfalls erhöhen.

Fokal oder generalisiert?

Es gibt etwa 30 verschiedene Formen des epileptischen Anfalls. Nach der Klassifikation der ILEA (International League Against Epilepsy) werden zwei Hauptgruppen unterschieden:

- fokale (partielle, lokalisationsbezogene) Anfälle und

- generalisierte Anfälle.

Ob der Anfall fokal oder generalisiert ist, sagt per se nichts über dessen Schweregrad aus. Große Anfälle können auch eine fokale Genese haben.

Fokale Anfälle: auf ein Hirnareal beschränkt

Bei fokalen epileptischen Anfällen, die etwa 60% der epileptischen Anfälle ausmachen, tritt die plötzliche Entladung der Nervenzellen in einer definierten Region des Gehirns auf. Schon das klinische Bild kann Hinweise auf das betroffene Hirnareal geben. Isolierte Zuckungen der Extremitäten sprechen für eine Beteiligung der Zentralregion, orale Automatismen wie beispielsweise Schmatzen für Temporallappenanfälle und komplexe Bewegungsabläufe für frontale Anfälle.

Fokale Anfälle lassen sich unterteilen in

einfache fokale Anfälle, bei denen das Bewusstsein erhalten bleibt. Es kommt zu örtlich umschriebenen Muskelzuckungen, zum Beispiel in einer Gesichtshälfte oder in einer Hand, die sich in der Körperhälfte ausbreiten können.

komplex-fokale Anfälle, bei denen das Bewusstsein gestört ist. Sie sind die häufigste Anfallsart bei Erwachsenen. Die Bewusstseinsstörung kann von einer leichten Benommenheit bis zur Bewusstlosigkeit reichen. Typisch sind sogenannte Automatismen, also sich ständig wiederholende Bewegungsabläufe, wie etwa Schmecken, Schmatzen, Schlucken und Kauen, aber auch Nesteln, Zupfen, Klopfen, Streicheln über ein Kleidungsstück, mechanisches Öffnen und Schließen der Hände und Treten oder Scharren mit den Füßen.

Sekundär generalisierte Anfälle

Ein sekundär generalisierter Anfall beginnt zunächst mit einem fokalen Anfall, der sich dann ausbreitet. Doch Vorsicht: Solche sekundär-generalisierten Anfälle sind nicht identisch mit primär generalisierten Anfällen, auch nicht mit Blick auf die Therapieoptionen.

Primär generalisierte Anfälle

Primär generalisierte Anfälle erfassen von Beginn an die Hirnrinde beider Großhirnhemisphären. Trotzdem ist das Erscheinungsbild sehr vielfältig. Es reicht von Absencen (Bewusstseinspausen von 5 bis 30 Sekunden, die eng aneinander gereiht sein können) bis hin zu tonischen, klonischen und atonischen Anfällen. Die häufigsten, und gleichzeitig die dramatischsten generalisierten Anfälle sind die tonisch-klonischen Anfälle (Grand-mal-Anfälle), die bis zu fünf Minuten dauern können. Oft beginnend mit einem Initialschrei stürzt der Patient zu Boden. Die Extremitäten versteifen sich und beginnen dann rhythmisch zu zucken. Typisch sind Zungenbiss, Mydriasis, starre Augen, Hypersalivation, kurzzeitiger Atemstillstand. Nach dem Anfall ist der Patient stark erschöpft und oft auch verwirrt.

Diagnose: Anfall + EEG-Veränderung oder MRT-Läsion

Der erste epileptische Anfall ist für den Patienten meist dramatisch. Das gilt auch für die medizinischen und sozialen Konsequenzen, die die Diagnose "Epilepsie" nach sich zieht. Es muss deshalb sehr sorgfältig diagnostiziert werden, ob es sich tatsächlich um eine Epilepsie handelt oder um einen Gelegenheitsanfall. Lange wurde die Diagnose Epilepsie ohnehin erst nach einem zweiten Anfall gestellt. Das hat sich inzwischen geändert. Laut der Internationalen Liga gegen Epilepsie ist eine Epilepsie dann gesichert, wenn neben dem Anfall der Befund im EEG oder MRT eine erhöhte Epileptogenität belegt. "Ein Anfall plus EEG-Veränderungen oder eine Hirnläsion sind ausreichend für die Diagnose. Dann besteht ein Rezidivrisiko von 70% und eine Therapie ist anzuraten", so Prof. Dr. Holger Lerche, Tübingen, auf der letztjährigen Neurowoche in Mannheim. Ein MRT sollte auch zur Differentialdiagnose anderer neurologischer Erkrankungen durchgeführt werden. In Notfällen, bei Patienten ohne Läsionen oder mir unklaren Läsionen kann ein CT hilfreich sein. Dabei geht es auch darum intrakranielle Blutungen oder atherosklerotische Veränderungen zu erkennen. Das EEG liefert als einziges diagnostisches Instrument Hinweise auf die pathologische Entladung von Neuronenverbänden. Es ist aber nicht geeignet, eine Epilepsie sicher zu diagnostizieren. Sie kann nur klinisch anhand von Anfällen diagnostiziert werden.

Therapieziel: Anfallsfreiheit

Eine kausale und damit kurative medikamentöse Therapie der Epilepsie ist nicht möglich. Ziel ist Anfallsfreiheit, zumindest aber eine optimale Reduktion der Anfälle bei möglichst wenigen Nebenwirkungen. Wichtig ist es, Provokationsfaktoren wie Flackerlicht oder Übermüdung, zu vermeiden. Die medikamentöse Therapie stützt sich auf Antikonvulsiva, mit denen sich bei etwa 70% der Patienten das Therapieziel erreichen lässt. Doch die Behandlung der Epilepsie ist schwierig und muss bei jedem Patienten individuell angepasst werden. Neben Wirksamkeit und Verträglichkeit sind Komedikation, Kinderwunsch oder Gewichtszunahme zu berücksichtigen, insbesondere da es sich meist um eine lebenslange Medikation handelt. Auch die Enzyminduktion gerade der älteren Antiepileptika muss beachtet werden, die die Wirksamkeit von Steroiden (Kontrazeptiva!), Warfarin, Zytostatika oder Immunsuppressiva einschränken können. Die Wirkmechanismen der zur Verfügung stehenden Antikonvulsiva sind unterschiedlich und nicht immer komplett bekannt. Häufig aber blockieren sie spannungsabhängige Natrium- und Calciumkanäle, hemmen erregende Neurotransmitter wie Glutamat oder Aspartat oder verstärken anfallshemmende Neurotransmitter wie GABA. Nicht jedes Antiepileptikum ist für jede Form der Epilepsie geeignet. So können manche Antiepileptika zur Behandlung der fokalen Epilepsie bei generalisierter idiopathischer Epilepsie Anfälle erst auslösen.

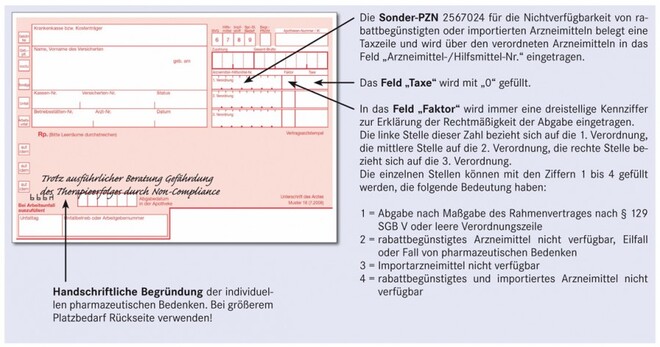

Pharmazeutische Bedenken: Antiepileptika nicht einfach substituieren!Gemäß § 129 Sozialgesetzbuch V (SGB V) müssen Arzneimittel mit Rabattvertrag nach § 130a Absatz 8 SGB V vorrangig abgegeben werden. Ausnahme: Der Arzt hat die Substitution durch ein "Aut-idem"-Kreuz ausgeschlossen. Das gilt bei der Verordnung von Wirkstoffen, aber auch, wenn ein konkretes Präparat auf dem Rezept steht. Doch es gibt Ausnahmen. Bereits im Jahr 2002 hat die Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft Arzneimittelgruppen festgelegt, bei denen es Vorbehalte gegen eine Substitution gibt. Danach gilt die Epilepsie als "kritische Indikation", Antiepileptika als "critical dose drugs", bei denen die Substitution des bislang verordneten Arzneimittels durch ein rabattbegünstigtes wirkstoffgleiches Medikament Therapieprobleme auslösen kann. Und das aus gutem Grund: Die möglichst nebenwirkungsarme Einstellung eines Epilepsiepatienten ist ein oft sehr schwieriger und langwieriger Prozess. Gleichzeitig sind Antiepileptika Medikamente mit einer geringen therapeutischen Breite. Ist die Einstellung geglückt, sollte dies keinesfalls gefährdet werden. Doch schon geringe Abweichungen der Plasmaspiegel-Zeit-Konzentration, etwa wegen eines anderen Retardierungsprinzips, können zu einem erneuten beziehungsweise gehäuften Auftreten von Anfällen führen. Ein medizinisches und soziales Desaster für den Patienten. Ein ständiger Präparatewechsel verunsichert deshalb den Patienten nicht nur und verschlechtert die Compliance. Er gefährdet auch ganz konkret den Therapieerfolg und erhöht das Risiko von Nebenwirkungen. Ein gut eingestellter Epilepsiepatient sollte deshalb nicht auf ein wirkstoffgleiches anderes Präparat wechseln, unabhängig davon ob er initial ein Originalpräparat oder ein Generikum erhält. Entscheidend ist die gute Einstellung. Doch was tun, wenn der verordnende Arzt, oft aus Unwissenheit, wie immer das "alte" Präparat verschreibt ohne "aut idem" anzukreuzen und der Patient laut Rabattvertrag deshalb ein anderes Medikament erhalten würde? Am einfachsten ist es, nach Rücksprache mit dem Arzt das Aut-idem-Kreuz im Nachhinein zu machen. Zudem können auf dem Rezept auch Pharmazeutische Bedenken geäußert werden, die das Abweichen von der genannten gesetzlichen Verordnung erlauben. Sie bestehen immer dann, wenn durch den Präparatetausch trotz ausführlicher Beratung des Patienten der Therapieerfolg oder die Sicherheit der Arzneimitteltherapie im Einzelfall gefährdet ist. |

Immer anzustreben: Monotherapie

Begonnen wird immer mit einer Monotherapie. Lässt sich trotz eines auf den Epilepsietyp abgestimmten Medikaments in ausreichend hoher Dosierung über einen ausreichend langen Zeitraum keine Anfallsfreiheit erreichen, wird der Patient auf ein zweites Medikament umgestellt. Erst bei einem erneuten Therapieversagen ist eine Zweifach- oder Polytherapie indiziert. Die Chancen auf Response werden aber für den Patienten von Mal zu Mal schlechter. So lässt sich einer Studie von Kwan et al. (2000) zufolge mit dem ersten Medikament noch bei 47% Anfallsfreiheit erreichen, mit dem zweiten Medikament nur noch bei 13% und bei weiteren 4% mit der dritten Monotherapie oder einer Polytherapie, erläuterte Dr. Günter Krämer, Direktor des Epilepsiezentrums in Zürich, die Daten. Eine andere Studie kommt immerhin auf eine Anfallsfreiheit unter Polytherapie von 16% [Luciano A. et al. (2007)]. Von einer absoluten Pharmakoresistenz kann man aus Sicht von Krämer aber erst sprechen, wenn fünf Antiepileptika versagt haben. Kleinere Studien deuten darauf hin, dass bei vermeintlich pharmakoresistenten Patienten durch moderne Antikonvulsiva noch eine 10 bis 20%ige Chance auf Anfallsfreiheit besteht. Laut Prof. Dr. Holger Lerche, Tübingen, sollte das Ziel der Anfallsfreiheit ohne Nebenwirkungen nicht so schnell aufgegeben werden: "Solange keine Anfallsfreiheit erreicht wird, sollten weitere Optionen versucht werden." Ein Antikonvulsivum mit völlig neuem Wirkansatz ist der Kaliumkanalöffner Retigabin, der eine bestimmte Gruppe spezifisch neuronal exprimierter Kaliumkanäle aktiviert. Die erhöhte Kaliumleitfähigkeit wirkt membranstabilisierend und vermindert so die neuronale Feuerungsrate. Die Einführung von Retigabin auf dem deutschen Markt wird für 2011 erwartet.

Bei Polytherapie Interaktionen beachten

Ist eine Polytherapie notwendig, sollten Medikamente mit unterschiedlichen Wirkmechanismen kombiniert werden, die nicht miteinander interagieren. Laut Lerche ist es bei dieser Therapiestrategie auch wichtig, nicht wirksame Medikamente abzusetzen und unwirksame hohe Dosierungen zu reduzieren. Interaktionen müssen vor allem bei den älteren Antikonvulsiva wie Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin und Valproat beachtet werden. Als problematisch bezeichnete er etwa die Kombination des Enzyminduktors Carbamazepin mit Lamotrigin, da dann die Lamotriginspiegel sinken. Dagegen steigen unter dem Enzyminhibitor Valproat die Lamotriginspiegel an. Als ungünstig wird die Kombination von Carbamazepin und Valproinsäure bewertet, da vermehrt neurotoxisches Epoxid entsteht.

Medikation bei fokaler und idiopathisch generalisierter Epilepsie

Das Antiepileptikum muss je nach Art des Anfalls sorgfältig gewählt werden. Für die Monotherapie der fokalen Epilepsie mit und ohne sekundäre Generalisierung kommen beispielsweise infrage: Carbamazepin, Gabapentin, Lamotrigin, Oxcarbazepin, Phenobarbital, Phenytoin, Topiramat, Levetiracetam und Valproat. Diese Substanzen reduzieren die Anfallshäufigkeit etwa vergleichbar. Als Medikament der ersten Wahl wird Lamotrigin empfohlen, da es sich in der wegweisenden SANAD(Standard And New Antiepileptic Drugs)-Studie als besser verträglich erwiesen hat als Carbamazepin, dem bisherigen Medikament der ersten Wahl. Auch Levetiracetam gilt als empfehlenswerte Option.

Für die Monotherapie idiopathischer und unklassifizierter generalisierter Epilepsien sind beispielsweise zugelassen: Lamotrigin, Phenobarbital, Topiramat und Valproat. Laut den Ergebnissen der SANAD-Studie ist hier Valproat die erste Wahl. Es war vergleichbar gut wirksam wie Topiramat und wirksamer als Lamotrigin. Und es war besser verträglich als Topiramat. "Wenn Lamotrigin aber funktioniert", so Lerche, würde er es wegen der besseren Verträglichkeit einsetzen. Kontraindiziert bei generalisierten Epilepsien sind Carbamazepin, Oxcarbazepin, Phenytoin, Gabapentin, Tiagabin, Vigabatrin, Felbamat und Pregabalin.

Neuere Antikonvulsiva können oft mit einem besseren Nebenwirkungsprofil aufwarten. Allein aufgrund theoretischer Überlegungen umzustellen, ist allerdings aus Expertensicht nicht notwendig. Entscheidend ist vielmehr das klinische Bild. Patienten mit Epilepsie, die unter älteren Wirkstoffen wie Phenobarbital anfallsfrei sind und nicht unter Nebenwirkungen leiden, sollten nicht auf ein neues Antiepileptikum umgestellt werden.

Kritisch: die Umstellung auf ein Generikum

Neu- und Dauereinstellungen auf ein bestimmtes Generikum gelten als unproblematisch. Anders wird dagegen die Umstellung von einem Originalpräparat auf ein Generikum oder der ständige Wechsel von Generika bewertet. Denn Antiepileptika gehören zu Arzneimitteln für kritische Erkrankungen, bei denen besondere Vorsicht geboten ist (siehe Kasten "Pharmazeutische Bedenken"). Bei anfallsfreien Patienten sollte auf eine Umstellung deshalb möglichst verzichtet werden, so die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Aber: "Keinesfalls dürfen aus Kostengründen die Anfallsfreiheit und die wiedergewonnenen sozialen Vorteile eines Patienten gefährdet werden. Hier bestehen unter Umständen auch Haftungsansprüche gegenüber dem Arzt oder dem Apotheker. Zudem ist der Arzt verpflichtet, den Patienten über das Risiko jedes Medikamentenwechsels aufzuklären; das schließt den Wechsel vom Original zum Generikum ein", so die Leitlinie.

Epilepsiechirurgie und Vagus-Nerv-Stimulation

Lassen sich fokale Epilepsien trotz intensiver langjähriger Bemühungen nicht zufriedenstellend medikamentös behandeln, ist ein epilepsiechirurgischer Eingriff in Erwägung zu ziehen. Vorausgesetzt, der Herd, von dem die abnormale Erregung ausgeht, kann eindeutig identifiziert werden und der Eingriff zieht keine negativen Folgen wie etwa einen Sprachverlust nach sich. Daher ist im Vorfeld eine umfassende prächirurgische Epilepsiediagnostik erforderlich. Kommt ein operativer Eingriff nicht infrage, besteht die Möglichkeit der Vagus-Nerv-Stimulation. Erreichen lässt sich ein Rückgang der Anfälle um etwa 50% bei einem gleichzeitigen antidepressiven Effekt. Die tiefe Hirnstimulation hat bei der Epilepsie noch experimentellen Charakter.

"Pille" und Antiepileptika

Bei jungen Frauen mit Epilepsie können zwei Problemfelder auftreten: die Verhütung mit oralen Kontrazeptiva und möglicher Kinderwunsch. Wird unter einem Antiepileptikum gleichzeitig die "Pille" eingenommen, kann sowohl deren Sicherheit als auch die antiepileptische Wirkung des Antiepileptikums beeinträchtigt werden und das Anfallsrisiko steigen, erläuterte Dr. Anneliese Schwenkhagen auf dem letztjährigen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe in München. So senken Enzyminduktoren wie Carbamazepin und Oxcarbazepin die Ethinylestradiol- und Gestagenspiegel und damit die kontrazeptive Wirksamkeit oraler Kontrazeptiva. Lamotrigin reduziert sie geringfügig. Keinen Effekt haben dagegen Levetiracetam, Pregabalin oder auch Valproat. Schwenkhagen empfahl bei einer kritischen Kombination ein stark Gestagen-betontes Präparat sowie die Einnahme der Pille im Langzeitzyklus. Sinkt der Spiegel des Antiepileptikums durch die Hormoneinnahme, etwa wenn Lamotrigin mit Ethinylestradiol kombiniert wird, sollte der Serumspiegel gemessen und die Dosis des Antiepileptikums bei Bedarf angepasst werden.

Vorsicht mit Valproat in der Schwangerschaft

Wenn Frauen mit Epilepsie schwanger werden, sollten sie eines nicht tun: panisch das Antiepileptikum entsorgen. Denn um Anfälle sicher zu verhindern, benötigen die meisten Schwangeren auch während der Gravidität eine kontinuierliche antiepileptische Therapie. Dabei müssen, im ersten Trimenon, die potenziellen teratogenen Risiken der Antiepileptika gegenüber den Risiken unkontrollierter Anfälle abgewogen werden. Die Datenlage zur Teratogenität von Antiepileptika lässt allerdings nur wenig gesicherte Aussagen zu. Um die teratogenen Risiken der alten und neuen Antiepileptika zu erfassen, wurde deshalb ein internationales Register für eine prospektive Erfassung von Schwangerschaften unter Antiepileptikaexposition eingerichtet (Europäisches Register für Schwangerschaften unter Antiepileptika EURAP). Als möglicherweise teratogen gelten derzeit die klassischen Antiepileptika, wobei selbst hier das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein scheint. Verwiesen wird auf Assoziationen zu Fehlbildungen des Herzens, der Harnwege, des Skeletts und der Bildung von Mundspalten. Valproinsäure scheint das riskanteste antiepileptische Medikament für den Embryo zu sein. Gesichert ist, dass Valproinsäure das Risiko für eine Spina bifida erhöht. Die Antiepileptika-Studiengruppe des EUROCAT-Registers (European Surveillance of Congenital Anomalies) hat nun untersucht, ob unter Valproat auch andere Missbildungen häufiger auftreten. Dabei ging die Einnahme von Valproat nicht nur mit einem signifikant erhöhten Risiko für Spina bifida (12,7-fach verglichen mit Schwangeren ohne Antiepileptikatherapie) einher. Auch Vorhofseptumdefekte und Gaumenspalten waren häufiger. Das galt auch im Vergleich mit anderen Antiepileptika [Jentink, J. et al. (2010)]). Die deutsche Gesellschaft für Epileptologie weist zudem in der Stellungnahme "Valproat in der Behandlung von epilepsiekranken Frauen" auch auf die kognitive Teratogenität von Valproat hin. Es gebe "ernstzunehmende Hinweise für eine komplexe Teratogenität von Valproat, die nicht nur große Fehlbildungen, sondern auch die kognitive Entwicklung der intrauterin exponierten Kinder betrifft". Wenn irgend möglich sollte auf dieses Antiepileptikum im gebärfähigen Alter verzichtet werden. Ein Mädchen, das als Kind auf Valproinsäure eingestellt wurde, sollte spätestens mit Beginn der Pubertät umgestellt werden, um sich nicht unnötig mit einer ungeplanten Schwangerschaft unter dieser Medikation konfrontiert zu sehen. Da das Risiko unter Valproinsäure mit der Serumkonzentration korreliert, sollte, falls eine Umstellung vor Eintritt der Schwangerschaft nicht möglich ist, eine Tagesdosis von 1000 mg nicht überschritten und Retardformen gegeben werden um Serumspitzen zu verhindern.

Keine nennenswerten Hinweise auf eine teratogene Wirkung gibt es für die neuen Antiepileptika. Ausreichend ausgewertet sind die Daten bislang allerdings nur für Lamotrigin. Unter einer Lamotrigin-Monotherapie war keine erhöhte Fehlbildungsrate im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erkennbar. Eher gefürchtet werden Anfallsrezidive, da es in der Schwangerschaft zu einer Clearancesteigerung von 250% kommen kann. Engmaschige Spiegelkontrollen und Dosisanpassungen sind notwendig.

Spontane Geburt möglich

Grundsätzlich sollte während der Schwangerschaft eine moderate Monotherapie angestrebt werden. Die Blutspiegel des Antiepileptikums sollten regelmäßig kontrolliert werden, da es während der Schwangerschaft zu einem Abfall kommen kann. Zweifach- und Mehrfachtherapien sind zu vermeiden. Das gilt insbesondere für die Kombination von Valproat mit Lamotrigin. Mögliche teratogene Effekte beschränken sich aber auf das erste Trimenon. Wie bei allen Frauen mit Kinderwunsch wird die Einnahme von Folsäure empfohlen. Für die Geburt gilt: Schwangere Epileptikerinnen können spontan entbinden. Die Epilepsie per se stellt keine Indikation für einen Kaiserschnitt dar. Auch Stillen ist möglich. Zum Schutz des Kindes sollten Frauen mit Epilepsie das Kind auf dem Boden wickeln und in sicherer Position stillen. Das Baby sollte nicht unnötig herumgetragen und nicht allein gebadet werden.

Zum WeiterlesenSchwerpunkt Verkehrssicherheit: Autofahren bei Epilepsie und zerebralen Anfällen. DAZ 2010, Nr. 44, S. 56 – 57 |

Quelle

Leitlinie des DGN "Erster epileptischer Anfall und Epilepsien im Erwachsenenalter" Reg.-Nr. 030 – 041.

Prof. Dr. Holger Lerche, Tübingen; Dr. Günter Krämer, Zürich: 83. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, Mannheim, 21. bis 25. September 2010.

Dr. Anneliese Schwenkhagen: 58. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, München, 5. bis 8. Oktober 2010.

Kwan P., Brodie, M. J.: Early Identification of Refractory Epilepsy. N Engl J Med (2000) 342: 314 – 319.

Luciano, A.L.; Shorvon, S.D.: Results of treatment changes in patients with apparently drug-resistant chronic epilepsy. Ann Neurol. (2007) 62: 375 – 381.

Jentink J et al.: Valproic acid monotherapy in pregnancy and major congenital malformations. N Engl J Med (2010) 362: 2185 – 2193.

Apothekerin Dr. Beate Fessler

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.