- DAZ.online

- DAZ / AZ

- DAZ 27/2021

- Wenn Medikamente zum ...

Sucht

Wenn Medikamente zum Problem werden

Schädlicher Gebrauch von Arzneimitteln wird häufig unterschätzt

Schädlicher Arzneimittelgebrauch ist schwierig zu erkennen und zu behandeln. Im Gegensatz zu z. B. einer Alkoholabhängigkeit ist der Betroffene hier nicht allein für seinen Konsum verantwortlich. Vielmehr hängen die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer Medikamentenabhängigkeit von vielen weiteren Akteuren ab, wie Ärzten, Apothekern und anderen Therapeuten. Empfehlungen für den Umgang mit diesem komplexen Thema haben die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie unter anderem mit Unterstützung der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker in einer neuen Leitlinie zusammengefasst.

Diagnose

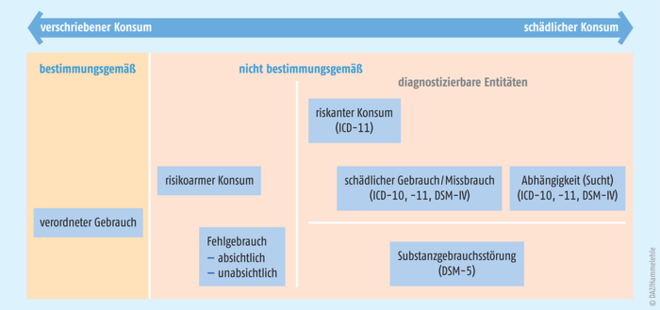

Die Diagnostik medikamentenbezogener Störungen ist eine besondere Herausforderung, da mehr als bei anderen Suchtmitteln ein fließender Übergang zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch, nichtbestimmungsgemäßem Gebrauch, missbräuchlichem Gebrauch und abhängigem Gebrauch besteht (Abb. 1). Leider können bisher auch keine spezifischen (deutschsprachigen) Screeninginstrumente für die Einschätzung des Risikos oder zur Erkennung einer vorliegenden Abhängigkeit von medizinisch indizierten Arzneimitteln empfohlen werden. Zur Diagnose einer Abhängigkeit sollen daher die Definitionen nach ICD-10 herangezogen werden (s. Kasten „Begriffsbestimmungen nach ICD-10“) und bestehende psychische und somatische Komorbiditäten erhoben werden.

Begriffsbestimmungen nach ICD-10

- Schädlicher Gebrauch: Konsum psychotroper Substanzen, der zu Gesundheitsschädigung führt. Diese kann als körperliche Störung auftreten, etwa in Form einer Hepatitis nach Selbstinjektion der Substanz oder als psychische Störung z. B. als depressive Episode durch massiven Alkoholkonsum.

- Abhängigkeitssyndrom: Eine Gruppe von Verhaltens-, kognitiven und körperlichen Phänomenen, die sich nach wiederholtem Substanzgebrauch entwickeln. Typischerweise besteht ein starker Wunsch, die Substanz einzunehmen, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren, und anhaltender Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen. Dem Substanzgebrauch wird Vorrang vor anderen Aktivitäten und Verpflichtungen gegeben. Es entwickelt sich eine Toleranzerhöhung und manchmal ein körperliches Entzugssyndrom.

(nach [ICD-10-GM Version 2021])

Abb. 1: Begrifflichkeiten Der Übergang eines verordneten Gebrauchs zu einem riskanten Konsum bzw. schädlichen Konsum stellt bei substanzbezogenen Störungen im Bereich von Arzneimitteln ein Problem dar, dass nicht durch eine Definition allein erklärt werden kann. Der Kontext der jeweiligen Untersuchung bzw. Situation der Patienten ist mit zu bedenken (nach [S3-Leitlinie Medikamentenbezogene Störungen]).

Allgemeine Behandlungsgrundsätze

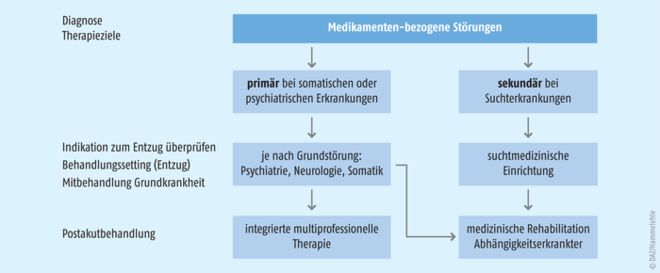

Zur Auswahl der richtigen Behandlung muss zuerst differenziert werden, ob es sich bei der medikamentenbezogenen Störung um eine primäre Störung handelt, die sich aus der Pharmakotherapie einer neurologischen, somatischen oder psychischen Erkrankung ergeben hat, oder ob es sich um eine neue Facette einer bereits bestehenden Suchterkrankung handelt. Letztere Patienten sollten in der Regel in einer suchtmedizinischen Einrichtung behandelt werden (Abb. 2). Bei primären medikamentenbezogenen Störungen gilt generell, dass die Therapieziele mit den Betroffenen individuell vereinbart und regelmäßig überprüft werden sollten. Die meisten Substanzen mit Abhängigkeitspotenzial erfordern bei Absetzen ein Ausschleichen der Medikation über einen angemessenen Zeitraum. Dabei muss der Verlauf der ursprünglichen oder von aufgetretenen Erkrankungen leitliniengerecht überwacht und betreut werden. Schwere Entzüge sollten stationär in suchtspezifischen Einrichtungen oder somatischen Kliniken mit psychiatrischer Kompetenz durchgeführt werden.

Abb. 2: Behandlungsoptionen Die Therapieziele sollten individuell vereinbart und im Verlauf regelmäßig überprüft werden. Auch die Indikation für eine Reduktion oder das Absetzen eines bestimmten Medikamentes ist individuell zu treffen. Wichtig ist eine gemeinsame Entscheidungsfindung, sie kann den Erfolg einer Therapie unterstützen sowie die Selbstwirksamkeit der Patienten stärken (nach [S3-Leitlinie Medikamentenbezogene Störungen]).

Opioide

Schätzungen gehen davon aus, dass es in Deutschland ca. 600.000 medikamentös Opioid-abhängige Patienten gibt. Der Risikoschwerpunkt liegt bei jüngeren Männern im Alter von 20 bis 40 Jahren mit diagnostizierten psychischen Störungen (z. B. Depressionen). Auch die gleichzeitige Verschreibung von Tranquilizern und hohe Opioid-Dosen (> 120 mg Morphinäquivalent/Tag) erhöhen das Risiko. Bei der Indikationsstellung sollten diese Faktoren sowie eine positive Suchtanamnese beim Patienten oder in der Familie bedacht werden.

Tramadol und Tilidin gehören zu den am häufigsten eingesetzten Opioiden und sind in psychiatrischen Kliniken besonders häufig Anlass für Entzugsbehandlungen wegen Abhängigkeit. Oxycodon, Hydromorphon und Fentanyl sind seltener der Grund. Die lang gehegte Hoffnung, mit rezeptorspezifischen Opioiden eine gute analgetische Wirkung ohne Abhängigkeitspotenzial erreichen zu können, wurde bisher enttäuscht. Die µ-Opioid-Rezeptoren spielen sowohl in der Analgesie als auch in der Suchtentwicklung eine entscheidende Rolle. Durch die Auswirkungen auf das dopaminerge Belohnungssystem wird ein langfristiges Suchtgedächtnis ausgebildet, dass zu einer hohen Rückfallgefahr führt. Ein Opioid-Entzug durch Absetzen oder Dosisreduktion geht mit körperlichen Symptomen, insbesondere Schmerzen, einher, die aber meist nach wenigen Tagen abklingen. Psychische Entzugserscheinungen, wie Craving oder Depressionen, können jedoch über Monate anhalten. Daher sollten das Opioid langsam ausgeschlichen und weitere suchtmedizinische Hilfen angeboten werden. Bei Bedarf kann eine symptomorientierte Pharmakotherapie unter Beachtung des hohen Interaktionspotenzials der Opioide angeboten werden. Nicht retardierte Arzneiformen haben ein höheres Abhängigkeitspotenzial und sollten daher nicht zur Basisanalgesie, sondern nur zur Akutbehandlung starker Schmerzen eingesetzt werden. Fordert der Patient explizit schnell wirksame Opioide, ist dies ein Warnsignal für eine mögliche Abhängigkeit.

Benzodiazepine

Geschätzt gibt es in Deutschland 1,2 – 1,5 Millionen Benzodiazepin-Abhängige. Risikofaktoren sind hier höheres Lebensalter über 65 Jahren, insbesondere bei Frauen, und das Vorliegen einer chronischen und/oder psychischen Erkrankung sowie ein Krankenhausaufenthalt. Benzodiazepine und Z-Substanzen verstärken die GABAerge Wirkung am GABA-A-Rezeptor und wirken so beruhigend und dämpfend. Allerdings hemmen sie auch die Aktivität der Interneurone, die ihrerseits die dopaminergen Neurone kontrollieren, was für einen höheren Dopamin-Output sorgt.

Werden Benzodiazepine nach regelmäßiger Einnahme über mehr als sechs Wochen abrupt abgesetzt, treten bei vielen Betroffenen Rebound-Effekte oder Entzugssymptome auf. Die verschiedenen Benzodiazepine unterscheiden sich nur wenig bezüglich des Abhängigkeitsrisikos. Die Z-Substanzen scheinen ein etwas geringeres Abhängigkeitspotenzial zu haben, können aber beim Absetzen zu ähnlichen Effekten führen.

Daher sollten bei der Verordnung von Benzodiazepinen und Z-Substanzen die 5-K-Regeln der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft beachtet werden (s. Kasten „5-K-Regeln für die Verordnung von Benzodiazepinen“). Das Absetzen soll in kleinen Schritten am besten mit mittel- und langwirksamen Präparaten (außer bei verlangsamtem Stoffwechsel) erfolgen. Gleichzeitig sollte eine geeignete psychosoziale Betreuung und bei zu erwartenden Komplikationen oder bei Nichterreichen des Zieles eine stationäre Behandlung angeboten werden.

5-K-Regeln für die Verordnung von Benzodiazepinen

- Einsatz nur bei klarer Indikation

- Anwendung der kleinsten möglichen Dosis

- Anwendung über den kürzesten möglichen Zeitraum

- kein abruptes Absetzen

- Kontraindikationen sind zu beachten

Cannabinoide

Für Deutschland liegen noch keine belastbaren Daten beim Risiko für einen schädlichen oder abhängigen Gebrauch von medizinisch indizierten Cannabinoiden vor. Da das Missbrauchspotenzial von inhalativen Cannabinoiden jedoch höher erscheint, sollten vorzugsweise andere Darreichungsformen verwendet werden. Bei bestehendem schädlichem oder abhängigem Gebrauch sollten psychotherapeutische Maßnahmen und bei ausgeprägten Komorbiditäten ein qualifizierter Entzug angeboten werden.

Gabapentinoide

Im Allgemeinen scheint das Abhängigkeitspotenzial von Gabapentinoiden geringer zu sein als das anderer Sedativa und Stimulanzien. Pregabalin scheint hierbei ein höheres Risiko zu haben als Gabapentin. Bei Patienten, die mit Gabapentinoiden behandelt werden, sollte die verordnende Person die Anwendung kritisch überwachen und auf Hinweise einer möglichen Abhängigkeitsentwicklung achten. Auch hier sollten die Arzneimittel langsam ausschleichend abgesetzt werden.

Nicht-opioide Analgetika

Der Einsatz von nicht-opioiden Analgetika birgt trotz seiner weiten Verbreitung Risiken. In Deutschland betreiben ca. 40 – 50% der Patienten mit chronischen Kopfschmerzen einen Übergebrauch von Schmerz- oder Migränemitteln. Solch ein langfristiger oder hochdosierter Gebrauch kann zu Schädigungen, z. B. des Gastrointestinaltraktes oder der Nieren, führen. Übergebrauch von Schmerz- oder Migränemitteln kann seinerseits zu Kopfschmerzen und zentralnervösen Symptomen wie Schwindel und Übelkeit führen. Daher bedarf der Einsatz insbesondere in der Selbstmedikation einer gesonderten Aufmerksamkeit.

Werden Monopräparate von NSAR an mehr als 15 Tagen im Monat oder Kombinationspräparate bzw. Triptane an mehr als zehn Tagen im Monat eingenommen und leidet der Patient an mehr als 15 Tagen im Monat an Kopfschmerzen, liegt wahrscheinlich ein Kopfschmerz durch Übergebrauch an Schmerzmitteln vor. Daher sollte bei der Verordnung oder Abgabe von Analgetika nach dem bereits bestehenden Gebrauch ähnlicher Substanzen gefragt und auf die Risiken des Übergebrauchs hingewiesen werden. Beim Verdacht auf schädlichen Gebrauch soll eine ärztliche Beratung angeraten werden. Die Behandlung erfolgt dann typischerweise in drei Stufen: Aufklärung und Beratung, Einleitung einer Prophylaxe der primären Kopfschmerzen und anschließendem Entzug.

Stimulanzien

Stimulanzien wie Methylphenidat, Dexamfetamin, Lisidexamfetamin und Modafinil werden zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und Narkolepsie eingesetzt. Das Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial scheint bei Erwachsenen ausgeprägter zu sein als bei Jugendlichen. Laut eines Reviews scheint bei Studenten mit ADHS das Risiko mit 43% besonders hoch zu sein. Als Risikofaktoren gelten männliches Geschlecht, früher/aktueller Missbrauch anderer Substanzen, Depressionssymptome, Aufmerksamkeitsstörungen und Einnahme von Stimulanzien im Familien- oder Freundeskreis. Diese Risikofaktoren sollten bei Verordnung beachtet und eine missbräuchliche Einnahme durch regelmäßiges Monitoring möglichst früh erkannt werden. Bei Patienten mit erhöhtem Risiko sollten Retardpräparate eingesetzt werden. Liegt ein Verdacht auf schädlichen Gebrauch vor, sollten suchtmedizinische Beratung und alternative Hilfen für die ursprüngliche Indikation angeboten und bei Bedarf die Arzneimittel ausschleichend abgesetzt werden.

Prävention

Zur Primärprävention von Arzneimittelsucht gehören die Förderung von Risikokompetenz, Persönlichkeitsentwicklung und Basisfähigkeiten der Lebensbewältigung sowie die Ermöglichung erlebnisorientierter Alternativen und frühzeitige Erkennung und gezielte Hilfe bei problematischem Gebrauch. Dafür stehen ambulante und stationäre Präventionsprogramme zur Verfügung.

Daneben kann der Arzt durch gemeinsame Entscheidungsfindung mit dem Patienten zu Therapiezielen und -optionen den bestimmungsgemäßen Gebrauch der verschriebenen Arzneimittel fördern. Im Laufe der Behandlung soll die Indikation und Wirksamkeit von Arzneimitteln mit Abhängigkeitspotenzial regelmäßig kritisch überprüft werden und nicht mehr indizierte Substanzen abgesetzt werden.

In der Rückfallprävention ist besonders das erste Jahr nach der Behandlung entscheidend. Hier sollten Maßnahmen der sozialkognitiven Rückfallprävention wie das Training geeigneter Bewältigungsstrategien für persönliche Risikosituationen angeboten werden. Dazu gehört auch, dass Patienten das Verhältnis zu Ärzten und Apothekern, von denen sie in der Vergangenheit ihre Suchtstoffe erhalten haben, kritisch reflektieren und zukünftig Ärzte von sich aus über ihre Abhängigkeit informieren.

Ein besonderes Problem bei Medikamentenabhängigkeit stellt der zukünftige Umgang mit den körperlichen und psychischen Beschwerden dar, gegen die die Arzneimittel ursprünglich verordnet wurden. Hier sind alternative medikamentöse und nichtmedikamentöse Behandlungsmöglichkeiten wichtig, um einen Rückfall in alte Muster zu vermeiden. |

Literatur

Medikamentenbezogene Störungen. S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (DG-Sucht), 1. Auflage, Stand: 14. Januar 2021

ICD-10-GM Version 2021 mit Aktualisierung vom 11. November 2020, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Abruf am 29. Januar 2021

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.